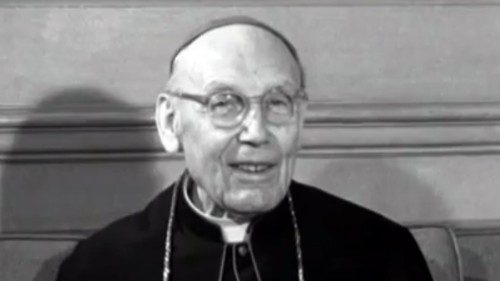

Il «mistero Bea». Prova a risolverlo la storica Saretta Marotta, autrice del dotto e coinvolgente libro Gli anni della pazienza. Bea, l’ecumenismo e il Sant’Uffizio di Pio

Come si spiega — si chiede nella prefazione Franz Xaver Bischof — questo cambiamento di posizione? C’è, nella sua biografia, «una rottura» che chiarisce le ragioni del cambiamento o esso si pone in realtà in continuità con una vita che lo stesso Bea, successivamente, ha interpretato come «una ininterrotta preparazione» al proprio compito di cardinale e presidente del Segretariato per l’unità dei cristiani? Il mistero affonda le radici nella constatazione che un esegeta conservatore è diventato, scrive Bischof, «un coraggioso ecumenista ed energico antesignano dell’unità della Chiesa». Per fare luce su questo scenario Marotta ha condotto studi archivistici in Belgio, Germania e Italia, e ha attinto alla corrispondenza privata del cardinale recentemente resa accessibile nell’archivio della provincia tedesca dei gesuiti a Monaco di Baviera. Nell’arco di tempo che va dal 1949 al 1960 Marotta ha identificato il decennio decisivo in cui si verificata la metamorfosi del «cardinale dell’unità».

Quegli anni sono definiti «gli anni della pazienza» perché sono stati caratterizzati dalla cauta e guardinga crescita di un ecumenismo cattolico sulla difensiva: Bea in quel periodo acquisì con progressiva gradualità quella competenza ecumenica e quell’autonomia di giudizio che, nel 1959, lo convinsero dell’esigenza di creare a Roma un organismo per l’ecumenismo: una proposta, ricorda Bischof, che provenne dall’iniziativa personale di Bea, per la quale poté godere del consenso di Giovanni

Rileva Marotta che l’attività di Bea all’interno del Sant’Uffizio (l’unico dicastero pontificio allora deputato a occuparsi del problema ecumenico) permette di spiegare come il gesuita si sia avvicinato alle questioni e alle problematiche connesse al desiderio di unità dei cristiani negli anni precedenti al concilio. In questo senso, «cruciale» importanza riveste la figura dell’arcivescovo di Paderborn, Lorenz Jaeger, «maieuta» della sensibilizzazione ecumenica di Bea. Fu il presule, infatti, a mettere in contatto Bea con altri protagonisti, e non solo tedeschi, dello forzo ecumenico cattolico: tra gli altri, l’olandese Johannes Willebrand, futuro successore del cardinale alla carica di presidente del Suc, e Josef Hofer, dal 1954 consulente ecclesiastico dell’ambasciata tedesca presso la Santa Sede.

Particolarmente interessanti sono le pagine dedicate al concilio, in cui Marotta dà rilievo alle perplessità e riserve che accompagnavano l’organizzazione e la realizzazione di un evento di portata epocale. «Fin dall’inizio non vi furono dubbi sulla caratterizzazione ecumenica che avrebbe assunto il futuro concilio, permanevano però parecchie incertezze in merito a obiettivi e a modalità con cui esso si sarebbe svolto e in particolare proprio sulle concrete implicazioni di quell’aggettivo, “generale”, con cui Giovanni

Conferendo a Bea il ruolo di presidente del Segretariato per l’unità dei cristiani, Roncalli — osserva Marotta — aprì di fatto nella parabola biografica del cardinale una nuova vocazione e un nuovo inizio, facendone, come affermò il teologo luterano Kristen E. Skydgaard, «lo stesso uomo, eppure, mi pare, un altro: Papa Giovanni deve aver suscitato in lui qualità che prima giacevano in lui solo potenzialmente, una sorprendente libertà e franchezza».

«Non vi è dubbio — prosegue Marotta — che la profonda intesa e affinità spirituale tra i due vegliardi esattamente coetanei sia una chiave interpretativa di grande importanza per comprendere l’operato di Bea durante il pontificato di Giovanni

Marotta pone quindi in rilievo l’intensa attività di Bea quale conferenziere nel periodo della preparazione conciliare. Attività che lo portò, ottantenne, a compiere molti viaggi anche oltreoceano. Quest’azione fornisce l’occasione per sottolineare un ulteriore aspetto del contributo di Bea al Vaticano

di