Quest’anno si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante. Se risaliamo di un secolo fino al centenario precedente, il

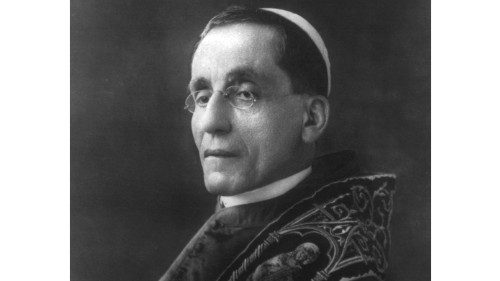

Leone

Non mancano gli apprezzamenti di ordine estetico del poeta fiorentino e della Divina commedia, di cui il Pontefice, vestendosi da critico letterario, loda la «varietà delle immagini», la «vivezza dei colori» e la «grandiosità delle espressioni e dei pensieri». Un «gusto artistico», scrive il Papa, che è stato sempre fonte di «indicibile godimento» per i lettori dell’Alighieri. Tuttavia la parte di gran lunga preponderante del documento pontificio è di ordine teologico e dottrinale, volta a «dimostrare l’intima unione di Dante con questa Cattedra di Pietro», afferma apertis verbis Benedetto, sicché le «lodi tributate a così eccelso nome ridondano necessariamente in non piccola parte a onore della fede cattolica».

Dante si è formato come «discepolo del principe della Scolastica, Tommaso d’Aquino», ricorda il Santo Padre, e alla luce di tale insegnamento, unito alla Scrittura e ai Padri, ha potuto «abbellire il suo immortale poema con la multiforme luce delle verità rivelate da Dio». In definitiva l’autore della Commedia e di altre opere meno grandi ma sempre ricche e rappresentative, va ritenuto «un maestro di dottrina cristiana», che «non ebbe altro scopo», conclude Della Chiesa citando l’Epistolario dantesco, che «sollevare i mortali dallo stato di miseria», cioè di peccato, «e condurli allo stato di beatitudine», cioè alla grazia divina.

Un’altra componente di In praeclara summorum si trova in una certa critica alla cultura di quegli anni, laicista, idealista e crociana, responsabile, agli occhi del Papa, di voler ridurre «tutta la sostanza religiosa della Divina Commedia a una vaga ideologia che non ha base di verità», con la conseguenza di cancellare «nel Poeta ciò che è caratteristico e fondamento di tutti gli altri suoi pregi». Ed è interessante — sempre su questo fronte “polemico”: usiamo l’aggettivo per amor di chiarezza, ma i Papi sono su un’altra lunghezza d’onda — pure un altro passaggio dove, dopo aver apprezzato il fatto che Dante «conservi ancora la freschezza di un poeta dell’età nostra», Benedetto aggiunge che egli è «assai più moderno di certi vati recenti». Il riferimento a D’Annunzio, e agli epigoni del Vate, è trasparente.

Infine, un Papa non poteva non curarsi del versante educativo, pedagogico, scolastico. Al riguardo Benedetto

di