Immaginare Nicea

L'incarnazione del Lógos: Gesù «luce del mondo»

di Umberto Utro

«Forse ti meravigli perché, mentre mi sono proposto di parlare dell’incarnazione, tratto anche dell’origine degli uomini. In realtà quest’argomento non è affatto estraneo allo scopo della mia trattazione. Parlando della manifestazione del Salvatore, infatti, non posso fare a meno di parlare anche dell’origine degli uomini, affinché tu sappia che la nostra colpa è stata il motivo della sua discesa […] e che la ri-creazione dell’universo è stata compiuta dallo stesso Lògos che lo creò all’inizio, e che il Padre ha operato la nostra salvezza proprio in colui per mezzo del quale ci ha creato»

(Atanasio, Sull’incarnazione del Lógos, 4; 1).

Le parole di Atanasio, vescovo di Alessandria d’Egitto, che negli anni in cui fu scolpito il Sarcofago Dogmatico era esule a Roma, ospite di papa Giulio I, e vi difendeva dall’eresia ariana le verità di fede definite pochi anni prima a Nicea, chiariscono bene il senso dell’altro nome dato al sarcofago, quello di “Sarcofago dei due Testamenti”. Sarà più facile, così, osservando l’intera sua parte sinistra, riconoscere i rimandi fra i registri superiore e inferiore — coi cicli della Creazione e dell’Incarnazione — e intenderli unitariamente, nella scia di un altro padre della scuola teologica alessandrina, Origene, per il quale «i dogmi comuni ai cosiddetti Antico e Nuovo Testamento formano un’unica armonia» (Su Giovanni, 5, 8).

La scena già incontrata della consegna a Adamo ed Eva dei simboli del lavoro dopo il peccato originale (visibile in alto a destra) mostra i primi chiari legami fra la colpa dei progenitori e la discesa del Figlio di Dio. In essa il Lògos stesso si fa “volto di Dio” agli uomini, ma non solamente per manifestar loro le conseguenze dolorose del peccato: infatti, le spighe di grano da coltivare «con il sudore della fronte» (Genesi 3, 19) e la lana di un agnello da filare sono anche immagine della provvidenza di Dio del cibo e del vestire alle amate creature che s’allontanano dal Paradiso; e, in ultima analisi, alludono a quel Cibo futuro che concederà loro di non più morire (cfr. Giovanni 6, 50) e al vello di quell’Agnello che sarà macchiato del sangue salvifico (cfr. ivi 1, 29). Il rimando fra i due Testamenti si fa tuttavia più chiaro alla luce di quello che gli esegeti chiamano il “Protovangelo” di Genesi.

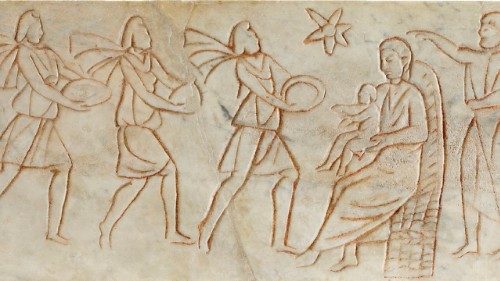

Quando Iddio/Lògos maledice il serpente, gli preannuncia che la «stirpe della donna ti schiaccerà la testa» (3, 15): in questa “stirpe della donna” il Lògos preannuncia il mistero della sua stessa incarnazione, «per noi uomini e per la nostra salvezza», come afferma Nicea. L’Epifania del registro inferiore si rivela pertanto come la “manifestazione” all’intera umanità (i Magi) del compiersi della venuta del Figlio di Dio sulla terra per ristabilire il progetto creativo di Dio, apparso «molto buono» (Genesi 1, 31) ai suoi occhi, ma compromesso dal peccato originale.

I richiami fra i due registri si fanno sempre più evidenti. Anzitutto, la nascita del Figlio di Dio è posta al di sotto della creazione di Eva da Adamo, suggerendo quel che i Padri della Chiesa affermavano su Gesù, “nuovo Adamo” nato da Maria “nuova Eva”.

Questa disposizione di un “basso” e di un “alto” dei registri sovrapposti richiama peraltro la prima delle definizioni che il Simbolo dedica al mistero dell’incarnazione: katelthόnta (“che è disceso”; Costantinopoli aggiungerà “dai cieli”): «una discesa straordinaria, dovuta a un eccesso d’amore per gli uomini» (Origene, Contro Celso, 4, 17).

Dal semplice richiamo spaziale le corrispondenze si fanno più stringenti e riguardano, in primis, i personaggi seduti su seggio vimineo, con identico suppedaneo, dietro il cui schienale è una figura che vi s’appoggia (quella in alto è lo Spirito, come abbiamo visto).

Se “nei cieli” il Padre siede in trono, sulla terra il trono è destinato al suo Figlio, cui il Padre «ha dato in mano ogni cosa» (Giovanni 3, 35): per questo Egli siede su Maria, lei che è “trono della Sapienza”; e per questo il trono di Gesù non è velato, perché la madre fa da velo al Figlio di Dio che altrimenti nulla di umano potrebbe sfiorare.

Occorre alzare di poco gli occhi, sopra al Figlio seduto su Maria in trono, per scoprire infine il dettaglio che collega inscindibilmente i due registri: l’insieme di tre piccoli cerchi indicato dal primo dei Magi, che sostituisce l’abituale stella dell’Epifania. Tre stelle, invece di una, sono un riferimento inequivocabile alla luce trinitaria manifestata nel Figlio fatto Uomo. Grazie all’opera dello Spirito, infatti, «proprio il Lògos del Padre entrò nel seno della Vergine e apparve agli uomini; egli, un uomo colmo di deità e Dio contenuto interamente in un uomo» (Origene, cit. in Metodio d’Olimpo, Simposio, 3, 4).

Proprio dinanzi a questa triplice stella i Magi possono riconoscere e adorare in Gesù il Lògos divino «incarnato e inumanato» (sarkothénta kaì enanthropésanta), secondo la potente definizione di Nicea. Tali astri tutto illuminano nella scena intorno.

Essi rivelano anzitutto l’identità del personaggio alle spalle del seggio, cioè Balaam, il profeta che annunziò la venuta del Messia come «una stella» (Numeri 24, 17): il suo sembiante si riflette a sua volta nello Spirito sopra raffigurato, di cui Costantinopoli potrà dire che «ha parlato per mezzo dei profeti». Tale personaggio, che si potrebbe equivocare come Giuseppe (tuttavia assente nel racconto di Matteo 2 e trascurato dall’arte cristiana in piena crisi ariana), si può correttamente identificare anche grazie a una lastra figurata dalla catacomba di Priscilla, che mostra il profeta in atto di indicare la stella, mentre i Magi a loro volta incedono verso di essa.

Origene immagina pure una lontana parentela fra Balaam (anch’egli venuto da Oriente) e i Magi, che di lui dovevano custodire gli scritti (cfr. Contro Celso, 1, 59-60), dimostrando la vera “parentela” teologica tra il profeta e coloro che la profezia riconobbero.

L’arrivo dei Magi compie ancora le profezie del Salmista («A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni»: Salmo 72, 10-11) e di Isaia («Con la faccia a terra i re si prostreranno davanti a te […]: allora tu saprai che io sono il Signore»: Isaia 49, 23). Proprio l’oro, il primo dei doni sotto forma di una corona, svela la regalità messianica di Gesù, ma tutti i doni proclamano la verità del Lògos “inumanato”: i Magi, infatti, «portarono doni, che offrirono a lui come a uno la cui natura partecipava sia di Dio che di un uomo mortale: oro, cioè, come a un re; mirra, come a un mortale; e incenso, come a un Dio» (Origene, Contro Celso, 1, 60).

Accanto all’Epifania compare, apparentemente isolato, un miracolo di Gesù, la guarigione del cieco nato (cfr. Giovanni 9, 1-7), uno dei “segni” teofanici del quarto Vangelo, protagonisti di un altro settore del sarcofago, che tratteremo prossimamente.

La collocazione di questo “segno” non è casuale: la vista restituita al cieco è infatti immagine della Luce divina che nel Signore Gesù, “luce da luce”, splende sui Magi, figura dell’umanità intera immersa nel buio del peccato e della morte e finalmente richiamata alla luce, come fu profetizzato: «Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in una terra tenebrosa una luce rifulse» (Isaia 9, 1). Questa profezia il “segno” del cieco risanato riflette vivamente tramite la parola stessa di Gesù: «Io sono la luce del mondo: chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8, 12; cfr. 9, 5). Tale episodio, infine, è anche “segno” della creazione restaurata, il fine della “discesa straordinaria” del Figlio di Dio. I gesti di Gesù in Giovanni 9, 6 («fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco») ne sono l’esplicita prova. Le immagini aggiungono una prova ulteriore, la corrispondenza “diagonale” fra il gesto dell’impositio del Figlio nella Creazione e il gesto di Gesù che ri-crea il cieco vedente e, in figura, l’umanità redenta: «Perciò venne da sé il Lògos stesso di Dio, per restaurare, lui che è l’immagine, l’uomo creato secondo l’immagine» (Atanasio, Sull’incarnazione del Lògos, 13).

Il Padre Atanasio, speciale testimone, quasi oculare, del nostro Sarcofago e dei suoi “dogmi”, che ci accompagna nella lettura di questo straordinario documento dell’arte e della fede dei primi cristiani, chiarisce bene, in conclusione, il senso cristologico di quell’armonia dei due Testamenti invocata da Origene: «Questo è lo scopo e il carattere della Sacra Scrittura, quello di essere portatrice di due significati relativi al Salvatore: quello per cui egli era fin da sempre Dio, in quanto Lògos, splendore e Sapienza del Padre; e quello per cui, in seguito, assumendo per noi la carne da Maria vergine, madre di Dio, divenne uomo. A partire da ciò, percorrendo con lo stesso significato tutta la Scrittura, si capirà in che senso il Padre ha detto in principio in riferimento a lui: “Sia fatta la luce”, e “Sia fatto il firmamento” e “Facciamo l’uomo”; mentre, a compimento dei secoli, lo mandò nel mondo perché il mondo fosse salvato per mezzo di lui: “Ecco che la vergine concepirà e partorirà un Figlio, l’Emmanuele, che significa Dio con noi”» (Atanasio, Discorsi contro gli ariani, 3, 29).