di Fortunato Frezza

Non si tratta qui di chiudere una volta per tutte l’annosa controversia se Roma ha fatto i Romani o i Romani hanno fatto Roma; intanto i giovani tifosi di oggi tagliano corto e in coro: «Roma, sei nata grande e grande hai da restar!». Forse anche Giulio Cesare, per amor patrio, approfitterebbe dell’occasione per associarsi alla plebe strepitante, sempre pronta a reclamare allo stadio l’atavico sacro diritto di panem et circenses.

Comunque, è anche vero che grandi romani hanno fatto grande Roma, sebbene, diremmo oggi, romani “de Roma” non fossero: Cicerone ciociaro di Arpino (Ego Arpinas sum), Virgilio lombardo di Mantova (Mantua me genuit), Ovidio abruzzese di Sulmona (Sulmo mihi patria est), Orazio lucano di Venosa (Venusia me genuit, materna terra). E poi l’apostolo Paolo, lui di Tarso in Asia Minore, ma civis romanus per diritto di nascita.

Francesca Bussi in Ponziani (1384-1440), grande donna di Roma, non si è data titoli d’identità, chiamata Advocata Urbis dagli storici, Romana da tutti, Ceccolella dai suoi popolani. Patrona dell’Urbe è negli annali dei sapienti, come nemmeno le grandi Madri della Roma classica, Rea Silvia madre di Romolo e Remo, Cornelia madre dei Gracchi, Elena madre di Costantino. Certo, Roma ha reso grande questa romanesca Ceccolella, alla quale risponde l’eco universale che la dice Romana, in relazione speculare di condivisa dignità. Se poi dal calendario è detta Santa, non sembra per un enfatico scambio che la città eterna sia designata anche città santa.

Il 15 agosto 1425 era martedì, giorno feriale. La pietà popolare da secoli venerava Maria, assunta in cielo, passata dalla sua speciale Dormitio alla gloria del paradiso. Restava ancora molto lontano Papa Pio XII che avrebbe solennemente dichiarato: «L’immacolata Madre di Dio, sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo».

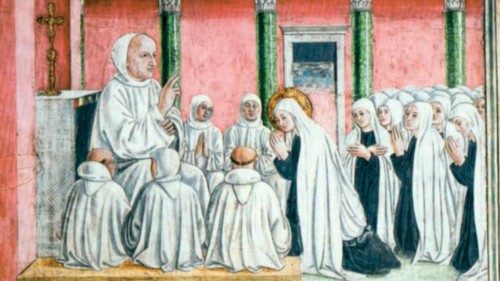

In quel martedì a Roma dieci pie donne si avviavano, in gramaglie, tra le umane glorie degli antichi monumenti, verso la chiesa di Santa Maria Nova al Foro Romano. La prima donna era lei, Francesca, sposa e madre, ispiratrice e modello di un nuovo genere di vita votata all’orazione e alla carità, al monastero e alla città con tutte le sue miserie. Nel loro cuore pulsava l’ardore di una donazione totale di sé, con parole che scandirono insieme ai piedi della Madre di Dio. Quella prima Oblazione fu l’atto di nascita della nuova famiglia religiosa delle Oblate, comunità tutta romana, nel cuore di Roma.

Il carisma originario di santa Francesca vive tuttora nel monastero di Tor de’ Specchi, conservando la sua viva attualità, come servizio a Dio nel servizio a Roma, alle sue odierne povertà e urgenze materiali, morali, spirituali. Tra queste oggi, a Roma come nei vari territori del nostro Occidente, si propaga, con tutta la sua contagiosa virulenza, la piaga del cosiddetto femminicidio. La donna, che in Francesca ha raggiunto il vertice della bellezza umana e divina, oggi è minacciata e oltraggiata con terrificante frequenza e atrocità, persino in seno alla famiglia. Spontaneamente viene da pensare, esulando dalle specifiche motivazioni, a quanto avvenne nella stessa antichità biblica per mano di Iefte, ottavo dei dodici giudici di Israele (Giudici, capitolo 11), il quale non esitò a sacrificare la sua giovane figlia unica, rimasta senza nome ma non senza memoria. Il grido «Mai più Iefte» dovrebbe udirsi dovunque nel nostro mondo a difesa della donna nella sua integrale identità. Nel monastero di Tor de’ Specchi, luogo dello splendore della donna, quel grido diventa preghiera e formazione della coscienza, all’unisono con la Francesca di Roma, in questo 15 agosto 2025, giubileo per le Oblate nel grande Giubileo della speranza.