di Tiziana Campisi

«In tutte le cose umane nulla è caro all’uomo senza un amico», scriveva sant’Agostino in una Lettera (130, 2, 4) a Proba, nobildonna romana dell’illustre famiglia degli Anicii, che gli aveva chiesto come pregare e cosa domandare a Dio. Nella missiva, il vescovo di Ippona tra i veri beni che gli uomini devono ricercare annovera l’amicizia. Ed esorta a non contenerla «in limiti angusti», poiché «abbraccia tutti quelli a cui sono dovuti affetto e amore, quantunque si rivolga con più propensione verso alcuni e con più esitazione verso altri», e «si estende sino ai nemici, per i quali siamo tenuti anche a pregare. Così — prosegue — non c’è alcuno nel genere umano a cui non si debba amore, basato, se non sulla vicendevole affezione, almeno sulla partecipazione alla comune natura umana».

È racchiusa in queste parole quella che il grande padre della Chiesa ritiene l’essenza dell’amicizia. Agostino per tutta la vita, ne ha vissuto il bisogno, insieme al desiderio della sapienza; l’amicizia e la ricerca della Verità sono inscindibili nella sua persona. Alto è il valore che attribuisce alle relazioni umane, gli amici sono una presenza costante in tutta la sua esistenza.

Il senso dell’amicizia è stato così forte nel santo nordafricano da essere diventato un aspetto fondamentale della spiritualità agostiniana, perché è con gli amici che Agostino condivide la ricerca di Dio, suo desiderio era convivere con le persone a lui «care», «affinché possiamo indagare in concorde collaborazione sulla nostra anima e su Dio. Così colui che per primo avrà risolto il problema, indurrà senza fatica al medesimo risultato anche gli altri» (Soliloqui I, 12, 20).

Ed è questa ricerca comune il cuore della sua Regola, così si legge, infatti, nel capitolo 1,1: «Il motivo essenziale per cui vi siete insieme riuniti è che viviate unanimi nella casa e abbiate unità di mente e di cuore protesi verso Dio». Dio è il bene comune che spinge a vivere in comunità, è l’amore da scoprire e da vivere, che si fa carità in relazione all’altro e porta alla concordia.

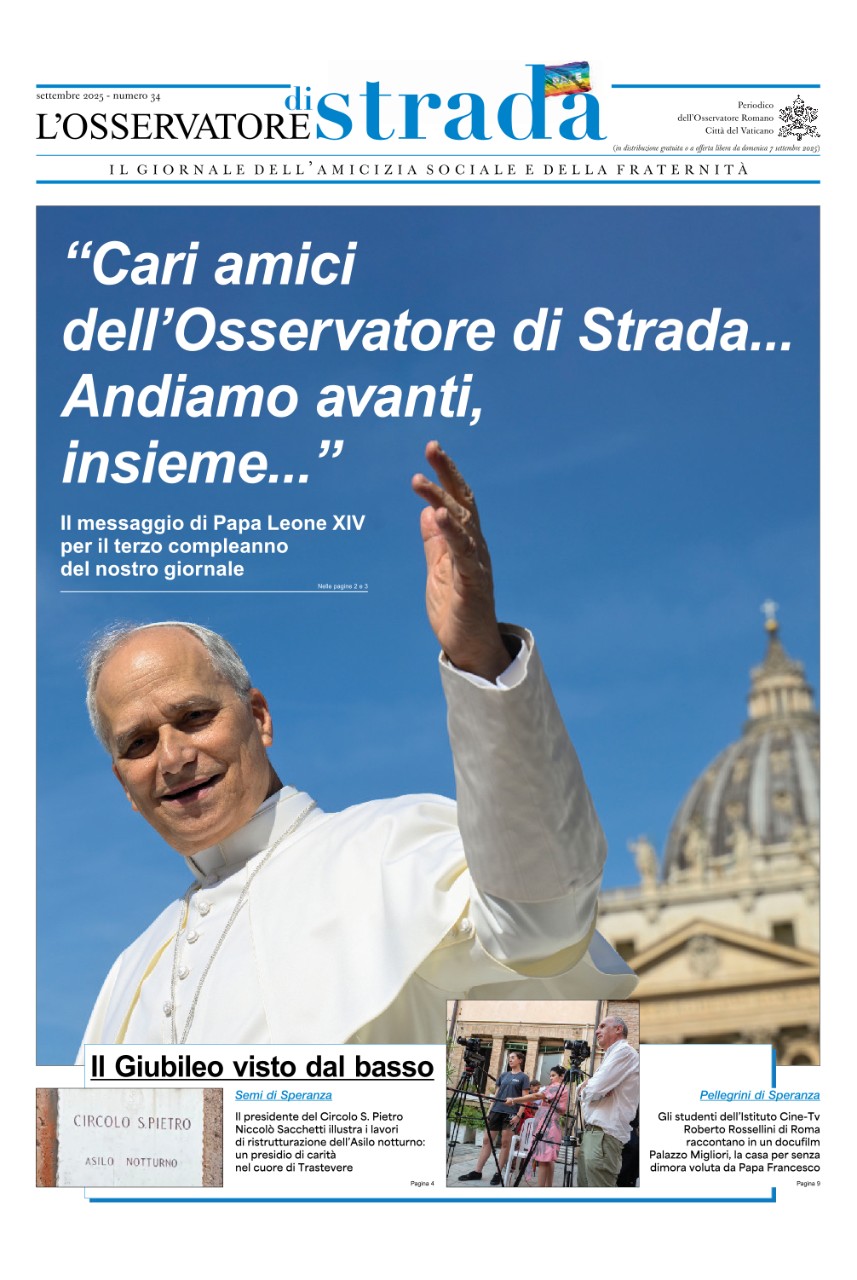

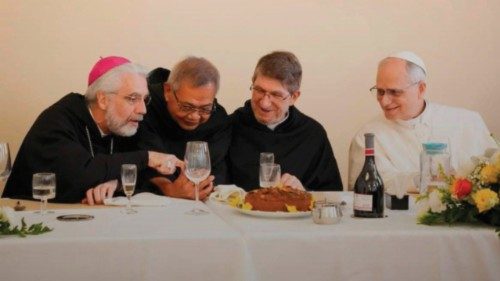

Proprio l’amicizia emerge tra le cose più care a Leone XIV, che in alcune occasioni ha mostrato il tratto conviviale che contraddistingue la famiglia religiosa alla quale appartiene, l’Ordine di Sant’Agostino. Per il Papa, come per il presule numida, le amicizie facilitano il cammino verso la verità. «Unendoci in amicizia, costruendo comunità — dice il Pontefice alle nuove generazioni — possiamo trovare il vero significato della nostra vita»; ritrovandosi «come amici, come fratelli e sorelle, in una comunità, in una parrocchia, in un’esperienza di vita vissuta insieme nella fede», si può scoprire che «la grazia del Signore, l’amore di Dio, può veramente guarirci, può darci la forza di cui abbiamo bisogno, può essere la fonte di quella speranza» di cui tutti necessitiamo. Unirsi, per «promuovere un messaggio di speranza», questo l’incoraggiamento di Leone XIV, che ritiene, inoltre, l’amicizia uno strumento per crescere nel proprio cammino di fede (Videomessaggio ai giovani di Chicago e del mondo intero, 14 giugno).

Svariate e innumerevoli sono state le amicizie di sant’Agostino, coltivate con amore, nutrite dalla condivisione, curate, ricercate, approfondite, presenti nelle amenità, nelle gioie, nei quotidiani affanni, nei momenti più bui, nell’imperversare delle crisi interiori, nelle conquiste della ragione, lungo i sentieri della fede, nelle elevazioni a Dio. Come non ricordare Alipio, il «fratello del mio cuore», lo chiamava Agostino (Confessioni IX, 4, 7), l’amico che ha conosciuto le sue inquietudini, con il quale ha condiviso riflessioni, interrogativi, incertezze, angosce e desideri, anche lui appassionato ricercatore della verità.

Due conversioni parallele quelle dei due amici, entrambi nativi di Tagaste, l’odierna Souk Aharas, in Algeria. Quel medesimo travaglio interiore che agitava le loro anime si risolverà nello stesso momento. Alipio è, infatti, testimone del «Tolle lege» (Confessioni VIII, 12, 28-29), l’attimo in cui conclude la sua conversione l’amico retore, che diciannovenne aveva cominciato a infervorarsi «nella ricerca della sapienza, progettando di abbandonare, appena» l’avesse «scoperta, tutte le speranze fatue e i fallaci furori delle vane passioni» per votarvisi totalmente (VI, 11, 18). Ormai trentenne, vicino a quella verità tanto agognata, Agostino non riesce ad abbandonarvisi, ma un giorno, l’animo in tumulto e scosso da «un’ingente pioggia di lacrime», mentre l’amico Alipio è al suo fianco, ode una voce «come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo più volte: “Prendi e leggi”». Sottomano ha «il libro dell’Apostolo», le lettere di san Paolo, e legge «tacito il primo versetto su cui» gli «caddero gli occhi», con l’invito ad abbandonare «ebbrezze» e piaceri della carne e a rivestirsi «del Signore Gesù Cristo» (Rm 13, 13-14). «Una luce, quasi, di certezza» penetra nel suo «cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono». Agostino rivela l’accaduto ad Alipio che «chiese di vedere il testo» e «portò gli occhi anche oltre il punto» in cui si era arrestato l’amico. «Il seguito diceva: “E accogliete chi è debole nella fede”. Lo riferì a sé stesso, e me lo disse», racconta il vescovo di Ippona, aggiungendo che «senza turbamento o esitazione» Alipio «si unì» a lui nel proposito di consacrarsi totalmente a Dio.

Tra i tanti amici dell’ipponate va menzionato anche Nebridio, investigatore appassionato della felicità umana, scrutatore acutissimo dei più difficili problemi» (Confessioni VI, 10, 17), che desiderava avanzare nella «ricerca ardentissima della verità e della sapienza» nella vita comune. Motivi familiari gli impediranno di unirsi alla comunità fondata a Tagaste da Agostino appena tornato dall’Italia.

I due resteranno sempre lontani ma legati da reciproco affetto e colmeranno l’impossibilità di dissertare insieme mantenendo una regolare corrispondenza.

E quante le amicizie instaurate in Perú dal giovane Robert Prevost. Nei dodici anni di missione a Chulucanas e a Trujillo — dove ancora oggi tutti lo chiamano «el padre Roberto» — e poi nei circa nove anni tra la gente di Chiclayo — diocesi di cui è stato vescovo — e di Callao — affidata nel 2020 alla sua amministrazione apostolica — quelle innumerevoli relazioni umane allacciate, coltivate e curate, lo hanno portato a fare ancora più spazio nel cuore, aprendolo a chiunque. A provare ciò è, ad esempio, il discorso rivolto il 19 maggio scorso da Papa ai rappresentanti di varie Chiese, comunità ecclesiali e altre religioni che sprona alla fratellanza: «Il nostro cammino comune può e deve essere inteso anche in un senso largo, che coinvolge tutti, nello spirito di fraternità umana». E poi quello del 10 giugno ai rappresentanti pontifici, esortati a «costruire relazioni lì dove si fa più fatica» ma conservando l’«umiltà».

Nella maturità la sintesi che Agostino offre delle esperienze amicali è cristallizzata ne La città di Dio — dedicata tra l’altro a un amico, Marcellino, funzionario imperiale inviato a Cartagine nel 411 per porre fine al conflitto tra donatisti e cattolici —, nella quale afferma: «In questa umana convivenza assai colma di errori e di sofferenze ci confortano soltanto la fede non simulata e la solidarietà di veri e buoni amici» (19, 8).

Aveva già riconosciuto nelle Confessioni che «l’amicizia fra gli uomini» è «deliziosa per l’amabile nodo con cui unifica molte anime» (X, 5, 10) e ne aveva descritte le sfumature rievocando l’angoscia e il dolore per la perdita di un carissimo amico. «Massimo ristoro e sollievo mi veniva dai conforti degli altri amici, con i quali avevo in comune l’amore di ciò che amavo», confida, specificando che ad avvincere il suo animo erano anche «i colloqui, le risa in compagnia, lo scambio di cortesie affettuose, le comuni letture di libri ameni, i comuni passatempi ora frivoli ora decorosi, i dissensi occasionali, senza rancore, come di ogni uomo con se stesso, e i più frequenti consensi, insaporiti dai medesimi, rarissimi dissensi; l’essere ognuno dell’altro ora maestro, ora discepolo, la nostalgia impaziente di chi è lontano, le accoglienze festose di chi ritorna. Questi e altri simili segni di cuori innamorati l’uno dell’altro, espressi dalla bocca, dalla lingua, dagli occhi e da mille gesti gradevolissimi, sono l’esca, direi, della fiamma che fonde insieme le anime e di molte ne fa una sola. Tutto ciò si ama negli amici» (IV, 8, 13-9, 14).

Ogni cosa, però, per Agostino converge in Dio, per questo, ancora nelle Confessioni, precisa: «Non c’è vera amicizia, se non quando l’annodi Tu fra persone a te strette col vincolo dell’amore diffuso nei nostri cuori ad opera dello Spirito Santo che ci fu dato» (IV, 4, 7).

Quest’amicizia fondata in Dio il Papa la sollecita proponendo ai sacerdoti «uno slancio nella fraternità presbiterale», che deve avere le sue basi «in una solida vita spirituale, nell’incontro con il Signore e nell’ascolto della sua Parola», perché solo con «questa linfa» si riescono a vivere «relazioni di amicizia» (Discorso al clero della diocesi di Roma, 12 giugno). Per quanti si preparano al sacerdozio l’invito di Leone è a «coltivare sempre la comunione» in seminario; per i formatori a «essere buoni compagni di strada dei seminaristi» loro affidati (Discorso ai seminaristi delle diocesi del Triveneto, 25 giugno); per i vescovi a dare «esempio di amore fraterno nei confronti» dei propri coadiutori o ausiliari, di vescovi emeriti «e dei vescovi delle diocesi vicine», dei «collaboratori più stretti come dei preti in difficoltà o ammalati» (Discorso ai vescovi in occasione del loro Giubileo, 25 giugno). Ma il Papa chiede anche di curare e coltivare l’amicizia con Cristo. «Occorre vivere in prima persona l’esperienza dell’intimità con il Maestro, l’essere stati guardati, amati e scelti da Lui senza merito e per pura grazia», perché, ad esempio, è la «personale esperienza di amicizia con Cristo» che ogni sacerdote trasmette. «Diventare amici di Cristo significa essere formati nella relazione, non solo nelle competenze», evidenzia Leone XIV (Discorso ai partecipanti all’incontro internazionale «Sacerdoti felici», 26 giugno), perché «solo chi vive in amicizia con Cristo ed è permeato del suo Spirito può annunciare con autenticità, consolare con compassione e guidare con sapienza», e vuol dire, pure, «vivere da fratelli tra sacerdoti e tra vescovi, non come concorrenti o da individualisti», perciò «sacerdoti amici di Cristo» coloro che sono «capaci di amare, ascoltare, pregare e servire insieme». Per il Pontefice, inoltre deve esserci amicizia nelle comunità ecclesiali, dove deve brillare «lo stile della fraternità» (Messaggio ai sacerdoti in occasione della giornata della santificazione sacerdotale, 27 giugno).

Agostino condivideva il concetto di amicizia formulato da Cicerone. L’illustre oratore e filosofo romano la definiva vincolo sociale nella comunità universale, valore di cui non si può fare a meno e, concordia di sentimenti religiosi, civili e politici. «Afferma egli e lo afferma molto giustamente» — scrive di Cicerone il vescovo di Ippona all’amico Marziano (Lettera 258) — che l’amicizia «è il perfetto accordo su tutte le cose divine e umane, accompagnato da benevolo affetto». Ma il grande padre della Chiesa arricchisce tale definizione alla luce della fede cristiana, sottolineando, poi, che la vera amicizia è «in Cristo Gesù nostro Signore, nostra autentica e genuina pace». E ancora nell’opera Contro le due lettere dei pelagiani (I, 1, 1) chiarisce: «Cos’altro è appunto l’amicizia, che non trae il nome se non dall’amore e non è fedele se non nel Cristo, nel quale soltanto può essere anche eterna e felice?». Proprio quest’ultima citazione è stata scelta da Leone XIV alla veglia di preghiera del Giubileo dei giovani, il 2 agosto scorso, rispondendo alla domanda rivoltagli da una ventitreenne messicana su come trovare amicizie sincere. Rammentano proprio Agostino le parole del Papa sulla spianata di Tor Vergata: «Le relazioni umane, le nostre relazioni con altre persone sono indispensabili per ciascuno di noi, a cominciare dal fatto che tutti gli uomini e le donne del mondo nascono figli di qualcuno. La nostra vita inizia grazie a un legame ed è attraverso legami che noi cresciamo». Ai ragazzi di tutto il mondo il Pontefice ha accennato della «giovinezza burrascosa» del vescovo di Ippona che «cercava la verità, la verità che non illude, la bellezza che non passa» e «ha trovato un’amicizia sincera, un amore capace di dare speranza», «incontrando Gesù Cristo», e «ha costruito il suo futuro» seguendolo.

«La vera amicizia è sempre in Gesù Cristo con fiducia, amore e rispetto», ha spiegato quindi, il Papa ricorrendo ancora a sant’Agostino per rimarcare che «Ama veramente il suo amico colui che nel suo amico ama Dio» (Discorso 336). Ma Leone ha offerto ulteriori insegnamenti; anzitutto che l’amicizia è «alla base della fede» e «non è solo un aiuto tra tanti altri per costruire il futuro: è la nostra stella polare», per questo «quando le nostre amicizie riflettono questo intenso legame con Gesù, diventano certamente sincere, generose e vere». E allora se ci si vuole bene in Cristo, se si è capaci di «vedere Gesù negli altri», «l’amicizia può veramente cambiare il mondo» perché «è una strada verso la pace».