di Pino Esposito

Nella prima benedizione apostolica Urbi et Orbi, la sera dell’elezione, Leone XIV si è definito «figlio di Sant’Agostino». Ne ha ripreso le parole sulla dignità dell’incarico, ripetendo: «Con voi sono cristiano e per voi vescovo» (Discorso 340, 1). Questa tematica, pertinente a una delle stagioni più elevate del pensiero patristico, lascia affiorare le fondamenta teologiche del nuovo pontificato.

Dai primi interventi del Pontefice emerge il senso di un’autorità assunta secondo questa logica relazionale. Dopo il primissimo messaggio, rivolgendosi agli operatori della comunicazione, incita a condividere la storia che ci accomuna. Tutti si lamentavano che i tempi erano cattivi e Agostino esortava: «E voi dite: Sono tempi difficili, sono tempi duri, tempi di sventure. Vivete bene e, con la vita buona, cambiate i tempi: cambiate i tempi e non avrete di che lamentarvi» (Discorso 311, 8). Leone, riprendendo le parole del santo di Ippona, invita a una “bonifica” introspettiva dell’epoca in cui viviamo, «Viviamo bene e i tempi saranno buoni» giacché «noi siamo i tempi».

Il 18 maggio, nell’omelia della messa di inizio pontificato, avendo già specificato l’intenzione e il vantaggio («per voi») del ministero petrino, precisa il valore escatologico della destinazione di quanto gli è affidato. Cita le Confessioni: «Ci hai fatti per Te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in Te» (1, 1.1). Presenta quindi un progetto pastorale in cui soteriologia e prossimità si relazionano. Torna al Dottore della Grazia per definire l’accordo su cui, sul piano umano, riposa quell’unione: «La Chiesa consta di tutti coloro che sono in concordia con i fratelli e che amano il prossimo» (Discorso 359, 9).

Il 19 maggio, ai rappresentanti di altre Chiese e religioni, parla di confluenza, non di conversione. A ridefinirla è il suo stesso motto preso al vescovo di Ippona: «In quell’unico [in Illo] — cioè Cristo — siamo uno» (Commento a Ps., 127, 3). La nostra “comunione” si compie se e quando «convergiamo nel Signore Gesù».

Il 22 maggio, all’Assemblea delle Pontificie Opere Missionarie, torna a riflettere sulla natura pluralistica, eminentemente trinitaria e intrinsecamente non monolitica della comunità cristiana che, se è una — ripetendo la formula: In Illo uno unum — lo è come «famiglia» («famiglia di Dio»).

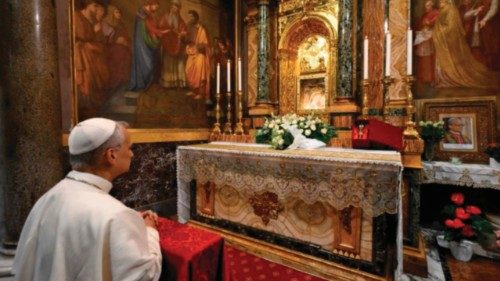

Il 20 maggio, in visita al sepolcro di San Paolo, riflette sulla grazia della chiamata, in cui l’amore di Dio precede quello per Dio: «Cosa potremo noi scegliere, se prima non siamo stati scelti noi stessi?» (cita il Discorso 34, 2).

In fatto di antecedenza, sant’Agostino indicava già nell’immagine materna del nutrimento all’infante il segno della condizione originaria dell’uomo incapace di sfamarsi da sé (stando a Esp. sul Salmo 130, 9). E neanche appare ammissibile pensare che ciò che dall’inizio nutre possa mai esaurirsi («panis qui reficit, et non deficit» [Sermo 130, 2], nell’Omelia del 22 giugno). Nel messaggio del 29 maggio, percepisce la grandiosità di un Dio che predispone all’obbedienza, secondo quanto sostenuto nelle Confessioni: «Da’ [o Signore] ciò che comandi e comanda ciò che vuoi» (X, 29.40).

Il 31 maggio, dopo la recita del rosario nei Giardini Vaticani, alla maniera di sant’Agostino, Leone XIV distingue possibili dissonanze nella lode di Dio, riscontrandole nelle parole che non si accordano «con la vita e con la lingua, col cuore e con le labbra» (Discorso 256, 1).

Nella forma dialogica della litania mariana, insegna a invocare per prepararci a rispondere. Il 4 giugno, nell’udienza generale, cita dal Discorso 87 per meditare sulla procrastinazione spirituale: «Perché, dunque, ritardi a seguire chi ti chiama […]?» (6.8). «Cosa aspettiamo?» è la domanda agostiniana evangelica che Leone XIV pone alla Chiesa di oggi. La rivolge anche in occasione del ciclo di catechesi dedicato alla guarigione del paralitico: «È venuto dunque l’uomo che era necessario; perché differire ancora la guarigione?» (da Omelia 17, 7 cui si riferisce il 18 giugno).

Riconoscendo le nostre fragilità («in questa vita abbiamo come delle fenditure […] per le quali entra il peccato»: riproduco la citazione papale del Discorso 278, 13.13), non propone un atteggiamento “protezionista” ma di liberazione. Si addice al perdono che riconnette, non alla chiusura che isola (Sala del Concistoro, 6 giugno).

Il 12 giugno, al clero romano, ripete l’appello di sant’Agostino: «Amate questa Chiesa, restate in questa Chiesa […]» (Discorso 138, 10), chiarendone la natura partecipativa. Usa la locuzione, già menzionata, «con voi» («vi assicuro la mia vicinanza, il mio affetto e la mia disponibilità a camminare con voi»), un elemento che si incastona nel più ampio binomio — in Te e per Te — ricorrente nei suoi discorsi, il quale compone una formula relazionale superiore di amore interiore, orientato e condiviso. Il 17 giugno, ai vescovi italiani, fa l’elogio della complessità, della complementarità, del pluralismo, sostanzialmente della sinodalità: «Se il corpo fosse tutto occhio, dove l’udito? […]» (con riferimento a Esp. sul Salmo 130, 6). La Chiesa è tale se, e solo se, crea legami.

Nel videomessaggio ai giovani, il 14 giugno, il Santo Padre esorta a «iniziare dalla nostra vita, dal nostro cuore» (Discorso 311). È ancora da sant’Agostino che prende le parole sulla riforma interiore — da lui già riportate e che ho citato in apertura: «il nostro cuore non ha posa finché non riposa in Te» (Confessioni 1, 1,1).

Il 24 giugno, ai seminaristi in occasione del loro Giubileo, rilancia l’invito agostiniano a «ritornare al cuore», nel luogo dell’incontro con Dio.

L’impronta di sant’Agostino affiora nei discorsi come nel nome stesso del Papa, assunto in omaggio all’eredità di Leone XIII. Fu proprio il Papa della Rerum novarum, a fine Ottocento, a chiamare l’agostiniano Antonio Pacifico Neno, allora operante in Pennsylvania, a sovrintendere alla ripresa dell’Ordo Sancti Augustini, dopo le reiterate soppressioni subite in Europa. Oggi guida la Chiesa un agostiniano statunitense: un fatto che testimonia corsi e ricorsi attraverso cui le energie spirituali d’America contribuiscono alle antiche tradizioni cristiane.