Hic sunt leones

Il mistero secolare

di Giulio Albanese

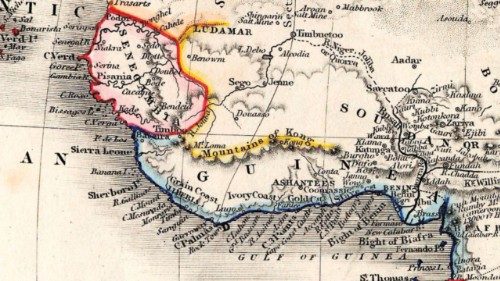

L’Africa è stata da sempre, nell’immaginario occidentale, un immenso scrigno carico di segreti. Tra questi si segnalarono per quasi un secolo le leggendarie montagne di Kong, una sierra innevata, le cui pendici si pensavano luccicanti d’oro, comparsa su oltre quaranta mappe dell’Africa occidentale sul finire del XVIII secolo. La catena montuosa veniva raffigurata lungo il 10° parallelo da Tambacounda (oggi nel Senegal orientale), senza soluzione di continuità fino alle Montagne della Luna nell’Africa centrale, quasi che i geografi del tempo abborrissero il vuoto degli spazi sulle loro mappe.

Tutto ebbe origine dalle memorie dell’esploratore scozzese Mungo Park, raccolte in un saggio dal titolo “Viaggi nei distretti interni dell’Africa”. Lo scopo di Park era conoscere l’effettivo corso del fiume Niger. Nel testo si legge che, quando vide in lontananza la catena montuosa: «Alcune persone mi hanno informato che queste montagne si trovavano in un grande e potente regno chiamato Kong. Nulla di più». Comunque, ci tenne a corredare il suo testo con un’appendice cartografica ad opera di James Rennell, rinomato cartografo inglese, fondatore della Royal Geographical Society.

Purtroppo, si trattò di un grave errore di valutazione. Perché quella catena montuosa non è mai esistita a differenza della città di Kong, un importante snodo commerciale tra il deserto a nord (che produceva sale e tessuti) e la foresta più a meridione (che forniva schiavi e foraggiava d’oro i negrieri). Per gran parte del XVIII e XIX secolo, KonguNa (oggi una cittadina nel nord della Costa d’Avorio) fu la capitale di un vasto impero interno. Nel 1898, questo cadde sotto i francesi, che lo inclusero nell’Afrique Occidentale Française.

Il colmo sta nel fatto che fino alla fine del 1800, quelle montagne vennero considerate un ostacolo invalicabile per il commercio e le comunicazioni tra la costa e l'interno dell’Africa occidentale; il che peraltro fa sorridere gli storici, considerando che Kong stessa era già ai tempi di Park, un centro commerciale tra le due regioni.

Nonostante la loro inesistenza, dunque, i monti di Kong rimasero sulle mappe dell’Africa praticamente per quasi tutto il XIX secolo. La loro prima pubblicazione, a parte la mappa di Rennell del 1798, è rintracciabile nell’atlante africano di Aaron Arrowsmith (Londra, 1802). Nel 1805, l’incisore londinese John Cary le mostrò addirittura collegate alle Montagne della Luna. Successivamente, l’edizione francese del 1833 della Géographie dell’Abbé Gaultier menzionò i Monti di Kong come «una delle otto principali catene montuose dell’Africa, che separa la Nigrizia (1) dalla Guinea, e una continuazione dei Monti della Sierra Leone, in Senegambia».

Nel 1880, la quarta edizione della Meyer’s Conversation Guide, in Germania, descrisse i monti Kong come «cime inesplorate, che si estendono a nord della costa dell’Alta Guinea per una lunghezza da 800 a 1.000 chilometri tra il settimo e il nono grado di latitudine nord, fino a 1° di longitudine ovest di Greenwich». Stando alla stessa fonte, la città di Kong, «mai visitata da nessun europeo, ma segnalata dai nativi come la più grande città mercato della regione e l'origine del cotone ricercato in tutto il Sudan», si supponeva posta all’estremità occidentale della catena montuosa.

Anche il celebre scrittore francese Jules Verne menzionò i monti Kong nel dodicesimo capitolo di Robur il Conquistatore (1886), scrivendo: «La mattina dell’11 l’Albatros attraversò le montagne della Guinea settentrionale, tra il Sudan e il golfo che porta il loro nome. All’orizzonte si vedeva il profilo confuso dei monti Kong, nel regno del Dahomey (l’odierno Benin)».

Bisognò attendere il 1888 per sfatare quella che i fatti rivelarono un’ipotesi senza fondamento. Il 20 febbraio di quell’anno, l’ufficiale-esploratore Louis-Gustave Binger, risalendo il corso del fiume Niger, riuscì finalmente a constatare quanto fossero infondate tutte le informazioni topografiche riguardanti la catena montuosa. Quel giorno, Binger raggiunse la città di Kong, trovando moschee e minareti al posto delle montagne, smentendo così definitivamente uno dei bluff della geografia d’allora.

Viene spontaneo domandarsi come mai Mungo Park e un cartografo del calibro di Rennell potessero aver commesso un simile errore. Tatiana Marras, giornalista esperta di temi legati alla montagna e all’alpinismo, ha scritto pertinentemente che «si trattò di una menzogna trasmessa nel tempo. L’effetto cartografico di un telefono senza fili». Sebbene, ancora oggi, non sia chiaro cosa effettivamente disse Park a Rennell, non è assolutamente da escludere che l’esploratore avesse semplicemente visto a distanza il profilo di una catena montuosa, tratto in inganno da uno strano gioco di rifrazione ottica. Sicuramente, come egli stesso scrisse nelle sue memorie, chiese informazioni a qualche carovaniere, ricevendo da questi risposte affermative.

Ma allora, come mai Rennell diede così tanto credito alla sua testimonianza, visto e considerato che l’esploratore scozzese non aveva avuto modo di verificare con certezza l’esistenza reale della catena montuosa? Per dare una risposta occorre necessariamente tenere conto del contesto storico, dal punto di vista della ricerca geografica. A questo proposito è illuminante l’articolo a firma di Charles W. J. Withers, professore di Storia geografica all’Università di Edimburgo, “Mapping the Niger, 1798-1832: Trust, Testimony and Ocular Demonstration in the Late Enlightenment” (Imago Mundi): «A fine Settecento il corso del fiume Niger rappresentava un problema geografico da ormai 2000 anni. Sebbene gli scrittori classici, i geografi arabi e le autorità francesi avessero prodotto delle mappe del fiume, la sua effettiva direzione di scorrimento non era stata ancora confermata da osservazioni dirette. Fino al 1796, quando Mungo Park riuscì nell’impresa di risolvere parte del problema, e morì nel 1805 nel tentativo di risolvere l’altra metà: appunto dove finisce il fiume?».

Ed era proprio questo il punto. Rennell era convinto di aver trovato una risposta all’enigma che in quel frangente un po’ tutti i geografi si ponevano: se il corso del fiume risale verso nordest è possibile che evapori terminando la propria corsa in una sorta di delta acquitrinoso all’interno? Rennell ne era certo e i monti Kong, presentandosi come barriera insormontabile per l’avanzamento del fiume verso meridione, rappresentavano la risposta. Peccato che quel passaggio c’era davvero e si spingeva fino al all’imponente delta ramificato del Niger.

Sta di fatto che l’autorevolezza di Rennell in campo geografico fu tale per cui i monto Kong furono riprodotti sulle mappe del tempo fino a quando Binger decretò una volta per tutte la scomparsa della catena montuosa dalle carte geografiche, descrivendo il suo viaggio nel saggio “Du Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi”. L’enigma era finalmente risolto.