di Pierantonio Piatti*

Il 25 marzo 1963, festa dell’Annunciazione, la trentaduenne Anna Maria Macajone (1931-2005), laureata in filosofia alla Sapienza di Roma, entra nel monastero di Cascia, ove dal 1967, emessi i voti solenni, inizierà col nome nuovo di madre Alessandra la sua avventura di monaca agostiniana per ben quarantadue anni. Due anni in più di santa Rita che proprio in quel luogo di preghiera e di carità trascorse quarant’anni, dal suo ingresso nell’allora monastero di Santa Maria Maddalena, nel 1417, a circa 36 anni, fino alla notte tra il 21 e il 22 maggio 1457, quando le campane suonarono prodigiosamente da sole per annunciarne la nascita al Cielo.

Il segreto che lega queste due donne — la mistica claustrale che tra gli anni Trenta e Quaranta del Quattrocento ricevette sulla fronte dal Crocifisso il sigillo sponsale della spina e l’intrepida madre “della svolta” dell’aggiornamento conciliare del monachesimo femminile agostiniano — ce lo spiega suor Alessandra nelle sue rubriche di spiritualità agostiniana, apparse dal 1966 nelle pagine di “Cor Unum”, rivista della Federazione dei monasteri agostiniani d’Italia, istituita nel 1953 e presieduta da madre Macajone dal 1971 al 1989. «La follia della croce trova la sua unica spiegazione nella follia dell’amore», e ancora: «È l’amore il compimento di tutte le nostre opere. Qui il nostro fine: per questo noi corriamo; verso questa meta corriamo; quando saremo giunti vi troveremo riposo» (Grazie Madre, Lecceto, 2006, pag. 39, 138).

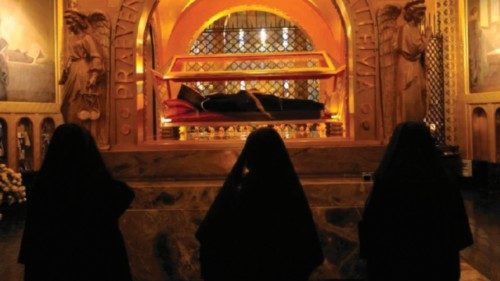

Quella che prorompe, ancora oggi, dal silenzio operoso delle consorelle di santa Rita, aperte su ogni orizzonte di ricerca interiore e di umana sofferenza, è una Voce di sorella, come titolava la rubrica tenuta da suor Alessandra dal 1968 al 1971 sul bollettino “Dalle api alle rose”, pubblicato fin dal 1923 per intuizione di un’altra grande monaca agostiniana beatificata da Giovanni Paolo II nel 1997, madre Maria Teresa Fasce (1881-1947): badessa della comunità agostiniana di Cascia per ventisette anni a partire dal 1920, fondatrice nel 1938 dell’Alveare di Santa Rita per l’accoglienza di bambine in difficoltà e feconda promotrice del rinnovamento del culto ritiano, plasticamente coronato dal nuovo, imponente santuario in stile eclettico, realizzato su progetto di monsignor Spirito Maria Chiappetta (1868-1948), architetto della Santa Sede sotto il pontificato di Pio XI. L’urna, realizzata nel 1930, vi fu traslata con il corpo della santa il 18 maggio 1947, a quattro mesi dalla salita al Cielo dell’intrepida superiora che ora riposa a pochi passi dalla sua santa e modello, nella basilica inferiore. Rivolgendosi a un’ideale fanciulla in ricerca vocazionale, scriveva suor Alessandra: «Ecco: il Monastero di S. Rita ti offre la possibilità di passare alcuni giorni, in un modo diverso da cui normalmente passi i giorni dell’anno. Potrai pregare, riflettere, studiarti, per chiarirti a te stessa e disporti a dare, a dare tanto o… dare tutto». E ancora: «Quasi cento giovani sono venute quest’anno a Cascia, cercatrici di fede e di amore […]. Volevano cercare più in fondo: in quel Dio che ci parla nell’intimo e che ci presenta le sue terribili esigenze di verità e di amore» (Vocazione è Amore. Voce di sorella, pag. 60, 63-64).

Nel segno dell’amore e dell’unità in Cristo e nella Chiesa evocati al principio del suo ministero petrino da Papa Leone XIV il 18 maggio scorso, dare tutto mentre si ricercano la verità e l’amore di Dio: ecco la via agostiniana seguita da santa Rita e dalle sue consorelle agostiniane, un cui primo esperimento normativo si ravvisa nelle Costituzioni trecentesche del monastero fiorentino di Santa Elisabetta, attribuite al loro confratello e mistico umbro il beato Simone Fidati da Cascia (verso il 1280/90-1338), i cui resti mortali sono pure venerati nella basilica inferiore ritiana, mentre l’estensione dei privilegi del ramo maschile dei frati agostiniani alle prime comunità di mantellate e di oblate e la facoltà di indossare l’abito regolare dell’Ordine si ascrivono alla bolla di Bonifacio IX In sinu Sedis Apostolicae del 7 novembre 1399.

Nel 2024, a Cascia, l’allora cardinale Robert Francis Prevost, nell’omelia per la festa del 22 maggio, affermò che «la santità di Dio si è fatta visibile nella vita di santa Rita» e che «anche se sono passati tanti secoli da quando lei abitava a Roccaporena, e successivamente presso il monastero di Cascia, il suo messaggio ed esempio rimangono attuali per noi» in quanto «santa Rita fu una donna di una grande fiducia in Dio che manifestava nella preghiera. Lei ha vissuto unita a Dio attraverso un dialogo orante costante con Lui non ridotto soltanto a momenti specifici della giornata; anzi ogni attività personale e comunitaria diventava un’occasione per innalzare l’anima al Signore».

Questo è il messaggio di santa Rita, a quasi seicento anni dalla sua nascita al Cielo e a centoventicinque dalla canonizzazione proclamata il 24 maggio 1900 da Leone XIII, che nella solenne bolla emanata per l’occasione ebbe a definirla «la perla preziosa dell’Umbria» e ne pose in rilievo la diffusione del culto non soltanto oltre i confini regionali e dell’Italia ma «anche per l’Europa e ha preso grande sviluppo persino nel Nuovo Mondo grazie ai grandi e frequenti prodigi operati da Cristo per alimentarlo e accrescerlo». Il titolo ritiano, ormai tradizionale, di “santa degli impossibili” sembra sia stato introdotto, a esempio, nei paesi iberici (advogata dos impossiveis) sulla scia della pubblicazione in lingua portoghese della Vita della santa, la prima nel 1710 a Lisbona, composta dall’agostiniano Francisco de Brito, e poi nel 1718 e nel 1728, sempre edite a Lisbona, uscite dalla penna degli agostiniani José de Santo Antonio e Manuel de Figuereido.

Ma è nell’Umbria santa di Ludovico Jacobilli (1598-1664) — tra i ben 9187 cittadini del Cielo che popolano i tre tomi, editi tra il 1647 e il 1661, delle sue Vite de’ santi e beati dell’Umbria vi occhieggia anche Rita da Cascia — che pulsa il cuore carismatico della sua testimonianza evangelica di figlia devota, sposa e madre amorevole e monaca tanto obbediente e caritatevole quanto rapita alle vette mistiche della contemplazione. Dal grazioso borgo montano di Roccaporena, dominato dallo scoglio roccioso sul quale Rita laica si inerpica in penitenza fino a spiccare il volo, accompagnata dai suoi patroni Agostino, Nicola da Tolentino e Giovanni Battista (secondo la plurisecolare lezione agiografica fissata nel 1697 nella Vita composta dall’agostiniano Nicola Simonetti), verso l’agognata vita monastica tra le agostiniane di Cascia, è dal suo monastero-santuario immerso nel verde degli Appennini che la piccola, grande monaca santa continua a parlare al mondo intero. E, con lei, le agostiniane continuano a offrire i segni della sua e della loro esperienza di un cuore attraversato dall’amore di Dio: la silenziosa operosità delle api, la delicatezza generosa di una rosa fiorita nell’inverno di un dolore, la forte mitezza di una vite rigenerata dalla speranza, la pace germinata da una spina accolta come occasione di salvezza. Questo è il miracolo più grande di Rita e l’impasto quotidiano dell’esperienza monastica agostiniana delle sue consorelle. Una vita unificata nell’Amore di Dio: cor unum et anima una in Deum (Agostino, Regola, 1, 3).

*Segretario del Pontificio comitato di scienze storiche

Leggi anche:

Celebrazioni e iniziative per la festa del 22 maggio

di Marina Piccone