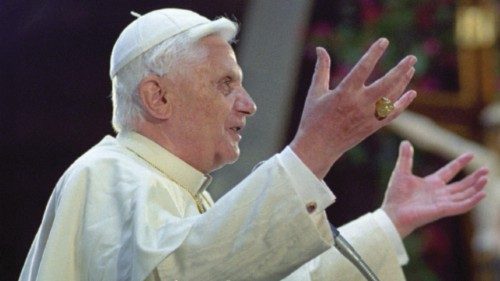

Omelie inedite di Benedetto XVI raccolte in un volume della Libreria Editrice Vaticana

Pubblichiamo in questa pagina un testo inedito di Benedetto XVI contenuto nel libro «Il Signore ci tiene per mano». Omelie inedite 2005-2007. Avvento, Quaresima, Pasqua, a cura di Riccardo Bollati, Luca Caruso e Federico Lombardi, pp. 334, euro 23, disponibile in libreria. Il volume presenta le omelie mai lette delle messe “private” di Papa Ratzinger, quelle celebrate da Papa regnante e da Papa emerito con la famiglia pontificia, oltre a ospiti di passaggio, sia nella cappella del Palazzo Apostolico sia nel Monastero Mater Ecclesiae, dopo la rinuncia al pontificato. Il libro, che si avvale della prefazione dell’arcivescovo Georg Gänswein, già segretario particolare di Benedetto XVI, ora nunzio apostolico nei Paesi baltici, e dell’introduzione di padre Federico Lombardi (di cui pubblichiamo qui uno stralcio), è pubblicato in esclusiva mondiale dalla Libreria Editrice Vaticana; è in corso di traduzione in diverse lingue presso vari editori. Oggi è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino in un incontro dal titolo «Benedetto XVI: “Cristo è un futuro!”. Le omelie inedite» (Sala Ambra, pad. 1 ore 13.45). Sono intervenuti lo stesso Lombardi, presidente della Fondazione Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, e Giovanni Lindo Ferretti, cantautore, leader dei CCCP-Fedeli alla linea, moderati da Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani.

di Benedetto XVI

Il brano della prima Lettera di san Pietro, che abbiamo ascoltato come seconda lettura, è probabilmente parte di una catechesi battesimale nella quale l’Apostolo spiega ai battezzandi, ai battezzati e anche a noi, che cosa sia essere un cristiano, che cosa è l’essenza del cristianesimo.

Lo fa citando l’Antico Testamento, con queste belle parole: «Voi siete un regno di sacerdoti, una nazione santa, un popolo per offrire a Dio sacrifici spirituali» (cfr. Es 19, 6). Con questa parola era indicata la dignità di Israele, una parola che Dio ha detto a Mosè sul Sinai, da riportare alla sua gente per chiarire qual era la sua intenzione su Israele. Se adesso san Pietro prende queste parole su Israele e le applica ai battezzati, cioè a tutti i cristiani, vuol dire che i cristiani sono entrati nella promessa di Israele, e sono il vero e definitivo Israele, il regno di sacerdoti del quale Dio aveva parlato.

Così appaiono due cose molto importanti. La prima è che il Battesimo non è una realtà solo individuale, in me, che implica cioè la remissione del peccato originale e il dono della grazia santificante. Questo è naturalmente fondamentale, ma non è solo questo. Il Battesimo quasi mi toglie da me stesso e mi mette in un nuovo contesto, in una nuova totalità, crea una nuova relazione, un nuovo essere nel quale in parte ci sono io, ma ci sono anche io con gli altri. Non sono più solo io, perché essere battezzato vuol dire entrare nella grande comunità del popolo di Dio, nel “regno di sacerdoti”, in questa comunità che trascende i tempi e i luoghi ed è realmente la famiglia di Dio: è entrare nella comunione dei figli di Dio.

È importante essere consapevoli che, da battezzati, siamo in questa grande comunione che trascende i confini dei popoli: ognuno dei battezzati è mio fratello, non sono più io solo, sono in una grande compagnia in cammino e, così, sono nella vera famiglia di Dio. Questo implica una mia apertura alla totalità della Chiesa, una cattolicità interiore, e che non vivo solo per me, ma in questa grande comunità. Direi che remissione del peccato originale e grazia santificante vogliono dire proprio questo: che sono liberato dalla chiusura in me stesso e che Dio mi inserisce in questa grande comunione. Dobbiamo cercare di esserne sempre più consapevoli, di essere sempre più aperti a questa grande comunità, che è la nostra vera patria.

C’è un secondo elemento. Se Dio chiama Israele, come pure noi, “regno di sacerdoti”, comunità di re e sacerdoti, vuol dire che il sacerdote non è per sé, ma è sempre per gli altri, in servizio degli altri, e il re non è per sé solo, è re solo se ci sono altri sui quali governa. «È un re!» vuol dire che un cristiano non è per sé, ma per gli altri, come Israele non era per sé, ma era come un faro di luce per i popoli, come il luogo di una presenza di Dio nel mondo, dalla quale si poteva vedere e cominciare a conoscere che Dio c’è.

Così anche la Chiesa non è creata solo per se stessa, ma come presenza di Dio che dà agli altri luce; come città sulla montagna — dice il Signore — come luce sul candelabro. E, quanto vale per la Chiesa come tale, vale anche per ognuno di noi. Non sono cristiano solo per me, perché essere cristiano vuol dire: «Sono in servizio per gli altri, da me deve venire un po’ di luce, perché Dio sia conosciuto nel mondo e presente nel mondo».

In questo modo, siamo entrati nell’interpretazione di che cosa vuol dire che siamo sacerdoti e re, che siamo «sacerdozio regale» (1 Pt 2, 9). Secondo la definizione classica, il sacerdozio serve per la predicazione, per l’annuncio e per il culto, per i sacrifici. In realtà essere sacerdoti — e noi tutti, da battezzati, siamo sacerdoti — vuol dire che dobbiamo anzitutto portare la conoscenza di Dio nel mondo, questo è essenziale; e, per portare la conoscenza di Dio, dobbiamo noi stessi conoscere Dio, quel Dio che ci ha mostrato il suo volto in Cristo. Questo è quindi un mandato fondamentale dell’essere cristiano: conoscere sempre più Gesù Cristo, conoscere sempre più Dio, conoscere oggi la voce del Signore per poterlo seguire, per poterlo far conoscere agli altri.

Preghiamo il Signore perché ci aiuti a conoscerlo realmente e così a rendere presente nel mondo la luce della sua conoscenza nella notte dell’assenza di Dio. Sant’Agostino ha scritto una parabola molto bella su questo compito dei cristiani. Parla di un padre, che soffriva della malattia del sonno: il grande pericolo è che, cadendo in questo sonno, non si risvegli più, quindi è necessario importunarlo in permanenza, risvegliarlo, richiamarlo da questa malattia contro la sua volontà, perché non cada nella morte, ma ritorni alla vita. Così, dice sant’Agostino, un figlio buono deve importunare il padre. Questi dirà: «Ma lasciami in pace, ho tanto sonno, sono tanto stanco!»; «No! — deve dire il figlio non devi abbandonarti al sonno!», deve importunarlo, perché rientri, ritorni alla vita.

E questo deve fare il sacerdote, quindi ogni cristiano: non lasciare nella malattia del sonno nei confronti di Dio. Questo è il grande pericolo di oggi, che la malattia del sonno nei confronti di Dio faccia dimenticare Dio e così l’umanità perda se stessa. Noi cristiani dobbiamo essere importuni, non lasciare questa pace del sonno nei confronti di Dio, ma importunare, riprendere il discorso su Dio, rendere presente Dio con le parole e soprattutto con la nostra esistenza.

L’altro compito dei cristiani è il culto, il sacrificio. L’umanità ha sempre saputo che noi siamo debitori di Dio, che dobbiamo cercare di rispondere a Dio, dare una risposta di ringraziamento per la sua bontà, e così è nato il culto. I pastori hanno offerto a Dio i piccoli agnellini come la cosa più preziosa, gli agricoltori frumento e vino, e così via.

Ma il popolo di Israele ha capito sempre meglio che non è questa la risposta che Dio si aspetta: Dio non ha bisogno di agnellini, non ha bisogno di frumento. In un Salmo, Dio dice: «Ma tu pensi, Israele, che io mangi carne di tori o beva sangue di agnellini?» (cfr. Sal 50, 13). No! Questo non è il modo di adorare, risponde Dio. Anticamente c’era anche il grandissimo orrore dei sacrifici umani, ma con la distruzione dell’uomo non si glorifica mai Dio.

Già in tempi molto antichi si trova questa discussione in Israele, con le iniziali risposte profetiche, che mostrano la strada verso Cristo. Nel Libro di Samuele sentiamo: «Non vorrei sacrifici, vorrei obbedienza» (cfr. 1 Sam 15, 22); nel Libro di Osea: «Non vorrei sacrifici, ma conoscenza» (Cfr. Agostino di Ippona, Discorso 400, 10, 12) (cfr. Os 6, 6) e ancora: «Non vorrei sacrifici, vorrei fedeltà» (cfr. Os 2, 22). E il Signore Gesù cita il Libro di Samuele, ma lo trasforma: «Non vorrei sacrifici, ma vorrei misericordia» (cfr. Mt 9, 13; 12, 7). Come vera purificazione del culto a Dio, appaiono così quattro parole: conoscenza, obbedienza, fedeltà, misericordia; sono gli atteggiamenti che trasformano l’uomo, così che l’uomo stesso diventi sacrificio, glorificazione di Dio.

Di nuovo, la conoscenza è come il fondamento: se non conosciamo Dio, se abbiamo il sonno nei confronti di Dio, niente si realizza, quindi il primo punto è: essere svegli per stare davanti a Dio, vedere, essere attenti alla sua presenza. E poi da questo, dalla ragione, per così dire, il culto si tra- sforma e va al cuore, alla volontà, per trasformarsi nell’obbedienza. Obbedienza non è qualcosa di esteriore, ma indica che noi ci lasciamo trasformare secondo la volontà di Dio, che è la nostra vera vocazione. E poi la fedeltà, la continuità: non solo un momento di entusiasmo, ma l’umile continuità, giorno per giorno, della fedeltà nella trasformazione in Dio. E infine la misericordia, come amore, che è imitazione dell’essenza di Dio.

Così appare che il vero sacrificio è l’uomo vivente, l’uomo che vive realmente e si fa trasformare da Dio; vediamo che l’elemento fondamentale del sacrificio è la trasformazione. Una teoria sosteneva che sacrificio è distruzione, ma ciò che piace a Dio non è la distruzione, è la trasformazione della nostra volontà, del nostro essere secondo la volontà di Dio, e vivendo così saremo immagine di Dio. Qui saremmo arrivati al vero punto centrale, che però ora non possiamo sviluppare: la vera trasformazione del mondo si realizza nel sacrificio di Cristo, perché Lui ha trasformato la morte in un atto d’amore e così ha aperto la strada a Dio.

Entrando nell’atto dell’amore di Cristo, nell’Eucaristia, noi stessi partecipiamo alla sua trasformazione, alla transustanziazione del mondo e di noi stessi. Preghiamo allora il Signore di diventare sempre più realmente il popolo di Dio, cioè sacerdoti; che in noi si trasformi il mondo e che possiamo giorno per giorno accettare questa nostra trasformazione, anche se può far male al nostro egoismo. San Pietro usa l’immagine di pietre che devono essere scolpite per essere inserite nella grande casa di Dio. Così Dio lavora con noi, perché alla fine siamo realmente adorazione di Dio, siamo trasformati, rinnovati e parte della sua grande casa, nella quale tutti siamo un solo corpo con Cristo e diventiamo così il vero sacrificio, la gloria di Dio.

Preghiamo il Signore che realizzi di nuovo tra noi il mistero della transustanziazione e trasformi anche noi, perché possiamo essere veramente sacerdoti del Nuovo Testamento e vera glorificazione di Dio, come uomini viventi e formati secondo la sua volontà. Amen!

© Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

[18 maggio 2014, Cappella privata, Monastero Mater Ecclesiae]

L’introduzione del presidente della Fondazione intitolata al Pontefice bavarese

Insegnare e predicare la fede è stata la missione della sua vita

di Federico Lombardi

Presentando una nuova raccolta di omelie di Benedetto XVI, non si può non ricordare che si tratta di una parte relativamente piccola di un’attività di predicazione immensa, sviluppata per decenni con regolarità e con passione, rispondendo alla vocazione sacerdotale di servizio dell’annuncio del Vangelo al popolo di Dio. Come sacerdote, come vescovo, come Papa, Joseph Ratzinger - Benedetto XVI ha pronunciato complessivamente diverse migliaia di omelie, gran parte delle quali sono state pubblicate in diverse lingue e sono accessibili in varie raccolte da lui stesso riviste ed esplicitamente approvate. Pensiamo ai tre grossi tomi del volume XIV dell’Opera omnia nell’edizione tedesca, con centinaia e centinaia di omelie precedenti al pontificato.

Pensiamo al sito vatican.va, dove sono accessibili tutte le omelie pronunciate in pubblico durante il pontificato, anche in tutte le grandi solennità per le quali in questa nostra raccolta non troviamo omelie corrispondenti. Tutto l’Anno liturgico, le feste di Nostra Signora e dei santi, le celebrazioni sacramentali, innumerevoli occasioni della vita cristiana comunitaria e personale sono stati accompagnati e illustrati teologicamente e spiritualmente dalle omelie di questo grande pastore.

Benedetto XVI è generalmente considerato a buon diritto uno dei maggiori teologi cattolici contemporanei, ma non bisogna dimenticare che può altrettanto bene venire considerato uno dei maggiori predicatori del nostro tempo, in particolare nell’ambito liturgico e sacramentale. E le due cose vanno insieme: insegnare e predicare la fede è stata la missione della sua vita intera.

Leggendo e meditando queste omelie dell’ultima tappa della sua lunga vita non si può non restare colpiti dalla continuità dello spirito e del metodo che caratterizzano l’intera predicazione di Benedetto XVI fin dall’inizio.

In una delle sue prime prediche dopo l’ordinazione sacerdotale, nel 1954, il giovane Ratzinger diceva: «Se posso raccontare qualcosa dei miei ricordi, dirò che già da studente mi sono rallegrato molto spesso che un giorno avrei potuto predicare, annunciare la Parola di Dio a uomini che, pur nel disorientamento di un quotidiano spesso dimentico di Dio, tuttavia dovevano aspettare questa Parola. E mi rallegravo soprattutto quando un passo della Scrittura, o un collegamento fra la nostra fede e la nostra vita mi apparivano in una luce nuova e mi riempivano di gioia» (Menschenfisher, p. 666, cit. in Opera omnia, ed. ted., vol. XIV, Prefazione, p. 34).

E nel 1973 il professor Ratzinger scriveva: «La tensione interna della predicazione dipende dall’arco che unisce: Dogma - Scrittura - Chiesa - Oggi. Nessuno di questi pilastri può venire tolto, senza che alla fine tutto crolli» (Prefazione a Dogma und Verkündigung, pag. 849, cit. in Opera omnia, ed. ted., vol. XIV, p. 33).

Come in tutta la sua vita, anche in ognuna delle omelie qui pubblicate Benedetto XVI prende le mosse dalla Scrittura, nella sua unità di Antico e Nuovo Testamento, attraversa e ripercorre la tradizione dei Padri e dell’insegnamento della Chiesa di cui siamo membri, e giunge alle domande e alle difficoltà odierne della fede e della vita cristiana, delineate con chiarezza e sincerità. Infine, conclude con una preghiera, un colloquio umile, diretto e affettuoso con il Signore, perché la sua grazia trasformi la nostra vita e doni la salvezza. Sempre così. Dall’ascolto attento della Parola di Dio, alla fede in Cristo che forma e trasforma la vita, alla comunione nella carità con il suo corpo che è la Chiesa, all’umile domanda finale, piena di speranza e di amore, rivolta direttamente al Padre, donatore di ogni bene.

La sintesi coerente ed armonica fra l’ascolto approfondito della Scrittura, la riflessione sulla fede e il suo “contenuto” trasmesso dalla Chiesa, e la sua traduzione nella vita cristiana è una caratteristica impressionante e affascinante della predicazione di Joseph Ratzinger - Benedetto XVI. Esegesi, teologia, catechesi, spiritualità si intrecciano e si uniscono conducendo l’ascoltatore a entrare in profondità nel cuore del mistero di Cristo. Si procede ben oltre l’esercizio intellettuale e concettuale per venire coinvolti nel rapporto personale con Dio in tutta la sua ricchezza e intensità. Anche quando le immagini bibliche raggiungono il loro culmine in profondità e bellezza, quando la croce di Gesù è avvicinata al carro di fuoco su cui il profeta Elia è portato in cielo, ci si rende ben conto che il predicatore non è guidato da un compiacimento estetico, ma ci sta portando a intuire lo splendore della verità.