Pietro e la Chiesa

di Roberto Pasolini

La Chiesa che nasce dalla Risurrezione di Cristo è, fin dalle origini, una comunità “estatica”. Lo suggerisce con chiarezza la conclusione più antica del Vangelo secondo Marco, dove si narra la reazione inattesa e sconcertante delle donne di fronte all’annuncio pasquale. Dopo aver trovato il sepolcro vuoto e aver udito le parole del giovane vestito di bianco, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome «uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura» (Marco 16,8). Per descrivere questo turbamento profondo, l’evangelista ricorre al termine greco ekstasis. Non si tratta di una semplice paura, ma di uno stato di meraviglia intensa, uno stupore che travolge e disorienta, fino a poter sospendere il contatto con la realtà ordinaria.

Nella cultura ellenistica, ekstasis indicava tanto lo smarrimento mentale quanto il rapimento spirituale: l’anima, per un istante, si allontana dalle cose sensibili per essere attratta da un Altro. In ambito mistico, la parola è divenuta tecnica per designare l’esperienza in cui l’anima si innalza al di sopra di sé, esce dal proprio orizzonte per lasciarsi toccare dall’invisibile. L’etimologia del termine ne rivela tutta la forza: ek-stasis, “essere fuori da sé”, “stare fuori” dalla propria condizione abituale. Così appare la Chiesa a partire dal giorno di Pasqua: non padrona del mistero che celebra, ma sorpresa e sopraffatta da esso; non protagonista, ma testimone rapita, sospesa tra il timore e la gioia.

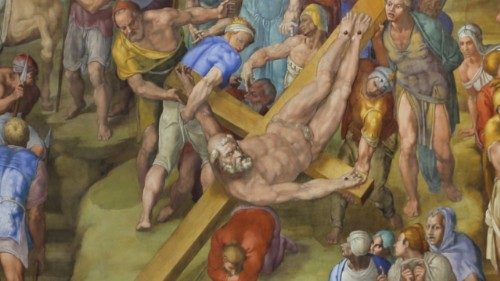

Dopo l’evento della Pentecoste, questa forza “centrifuga” sprigionata dalla Risurrezione di Cristo si è trasformata in un incontenibile impeto missionario, che ha spinto gli apostoli ad annunciare con intrepido coraggio e umile tenacia «la conversione e il perdono dei peccati» (Atti degli Apostoli 5,31) a tutte le genti. Nessun potere umano è riuscito ad arrestare la corsa di una parola di salvezza talmente bella da non poter essere né nascosta né taciuta. La replica di Pietro e Giovanni alle autorità di Gerusalemme, che vorrebbero porre un argine alla diffusione del Vangelo, riassume bene la passione che animava le prime generazioni cristiane: una determinazione capace di deludere ogni aspettativa sociale pur di non soffocare il desiderio di testimoniare la forza della risurrezione: «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (Atti degli Apostoli 4,20). Questo desiderio di condivisione ha permesso ai testimoni del Risorto di presentarsi al mondo con la stessa mitezza del Maestro, persino nelle prove della prigionia e della persecuzione, fino a riconoscersi e a mostrarsi «lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù» (Atti degli Apostoli 5,41).

La più chiara attestazione dei sentimenti che hanno reso la Chiesa nascente una Chiesa in uscita, felice di spingersi fino ai confini della terra per annunciare il mistero di Cristo morto e risorto, si trova forse nel prologo della prima lettera di Giovanni: «Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita — la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi —, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena» (1 Giovanni 1,1-4).

La gioia di cui gli apostoli danno testimonianza non ha nulla a che vedere con un’emozione passeggera o superficiale. È piuttosto la felicità profonda di chi, al termine di un lungo e faticoso cammino interiore, ha lasciato che Dio ridesse forma ai parametri della propria esistenza, aprendosi gradualmente allo spazio di una nuova creazione. Il libro degli Atti, insieme alle lettere del Nuovo Testamento, conserva numerosi episodi e circostanze in cui la comunità dei credenti ha dovuto affrontare discussioni e dissensi interni, pur di non tradire il cuore vivo del Vangelo (cf. Atti degli Apostoli 15,2). Il superamento di alcune forme rituali e morali proprie dell’ebraismo ha richiesto un lungo e tortuoso percorso, durante il quale gli apostoli hanno imparato ad arrendersi, passo dopo passo, alla forza inclusiva dello Spirito Santo effuso dal Risorto nei loro cuori.

Uno dei primi passaggi vissuti dalla comunità cristiana di origine giudaica è relativo al superamento di alcuni scrupoli circa la purità legale, di cui san Paolo scriverà: «Il regno di Dio non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo» (Romani 14,17). Prima di arrivare a un simile respiro interiore, gli apostoli hanno dovuto lasciarsi purificare da schemi mentali che impedivano loro di accostarsi ai “pagani” e alle loro tradizioni con un cuore libero e uno sguardo rispettoso. Dopo la conversione di Paolo si apre una stagione in cui emergono non poche resistenze alla diffusione del Vangelo, sia all’interno della comunità cristiana nascente, sia nel giudaismo da cui essa proviene. La Chiesa sperimenta la paura di fronte a chi la perseguita, mentre la Sinagoga teme che la novità evangelica possa scuotere troppo profondamente consuetudini e convinzioni teologiche radicate.

È in questo clima di tensione e incertezza che si colloca l’incontro tra Pietro e il centurione Cornelio, un episodio che segna una vera e propria «Pentecoste dei pagani» (Atti degli Apostoli 10,1-48).

Cornelio, ufficiale della coorte Italica, viene presentato come un uomo «pio» e «timorato di Dio». Potremmo dire, con un linguaggio attuale, che si trattava di un “laico” onesto e leale, una persona capace di restare nei confini del proprio sapere, ma profondamente aperta anche a ciò che ancora non conosceva. Di lui si dice che era generoso — perché faceva elemosine — e che pregava sempre, in ogni occasione. Proprio a quest’uomo Dio rivolge un segno di speranza, attraverso una visione angelica che lo invita a mandare alcuni uomini a Giaffa, alla casa di un certo Simone, detto Pietro (cfr. Atti degli Apostoli 10,1-8). Da un punto di vista umano, ci saremmo forse aspettati che Dio intervenisse parlando prima alle comunità cristiane o a quelle ebraiche, per accompagnarle nel difficile discernimento teologico che stavano affrontando. Invece, sorprendentemente, il Signore rivolge la sua attenzione a un centurione pagano. Perché? Forse perché, proprio nel mondo considerato “lontano”, Dio riconosce una disponibilità più immediata e una docilità più limpida alla rivelazione del suo Figlio, Gesù Cristo.

Il giorno dopo, mentre i servitori di Cornelio si incamminano verso Giaffa, Pietro vive un’esperienza particolare: dopo aver pregato, in attesa di consumare il pranzo, è rapito in estasi e il cielo si apre per offrirgli una nuova visione spirituale della realtà: «Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. In essa c’era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: “Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!”. Ma Pietro rispose: “Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro”. E la voce di nuovo a lui: “Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano”. Questo accadde per tre volte; poi d’un tratto quell’oggetto fu risollevato nel cielo» (Atti degli Apostoli 10,11-16).

Il principe degli apostoli, spinto anche dalla fame, si trova improvvisamente davanti a una domanda cruciale: dopo l’incarnazione di Cristo, è ancora necessario osservare rigidamente le norme alimentari ebraiche, oppure è possibile aprirsi a una nuova libertà? La visione che riceve lo invita a guardare la realtà con occhi nuovi, quelli della speranza pasquale, e lo sollecita a compiere un gesto simbolico: nutrirsi anche di ciò che, secondo la tradizione, era considerato impuro. Tuttavia, il vero sacrificio richiesto a Pietro non riguarda il cibo in sé, bensì la sua mentalità religiosa. È la sua resistenza interiore alla novità che lo frena, la paura di allontanarsi da ciò che ha sempre fatto e conosciuto. Il suo modo di reagire alla visione rivela una certa diffidenza verso ciò che appare “profano” solo perché estraneo alle sue abitudini. Questa scena mette in luce una delle grandi difficoltà nella diffusione del Vangelo: la riluttanza dei credenti a lasciarsi convertire da una logica più inclusiva, capace di superare antiche barriere tra puro e impuro, tra dentro e fuori, tra appartenenti e stranieri. Il fatto che questa visione si ripeta per tre volte suggerisce quanto sia faticoso, per Pietro, purificare la propria coscienza da criteri ormai superati, ma ancora profondamente radicati in lui e nella comunità dei primi apostoli. Il cammino verso una fede davvero universale passa proprio da qui: dalla disponibilità a lasciarsi sorprendere e rinnovare dallo Spirito, anche quando questo significa abbandonare sicurezze acquisite.

Mentre Pietro è ancora immerso nella visione, arrivano i messaggeri inviati dal centurione Cornelio. Lo Spirito lo spinge ad andare con loro senza esitazioni o pregiudizi, facendogli comprendere che è Dio stesso ad averli mandati. È un invito sorprendente, rivolto proprio a lui, il primo degli apostoli. Tuttavia, Pietro esita. Fa domande che non sarebbero necessarie, come se cercasse di guadagnare tempo. Li accoglie, ma rimanda la partenza al giorno seguente. Nel frattempo, gli viene confermato che un ufficiale romano desidera ascoltarlo e attende da lui una parola decisiva. Questo evento in cui Pietro si trova coinvolto apre un orizzonte nuovo per lui e lascia alla Chiesa di ogni tempo un monito prezioso. Spesso, infatti, i passaggi importanti nella comprensione della fede non avvengono in luoghi di studio o di discussione teorica, ma nel confronto reale con chi ci domanda speranza. È nell’incontro con l’altro che la Parola di Dio si chiarisce e prende forma. Troppe volte rischiamo di rimanere chiusi in dibattiti interni, quando invece potremmo scoprire le risposte di cui abbiamo bisogno proprio entrando in relazione con le persone che, anche senza saperlo, attendono l’annuncio del Vangelo.

Il giorno seguente, Pietro si reca nella casa di Cornelio, dove trova riuniti parenti e amici, raccolti in un clima di attesa carica di speranza. Davanti a questa apertura, Pietro matura progressivamente una consapevolezza decisiva: Dio non fa preferenze, ma accoglie chiunque lo cerca con cuore sincero. È così che l’apostolo proclama il cuore del Vangelo: la vita, la morte e la risurrezione di Cristo, che ha liberato, guarito e riconciliato il mondo. E con franchezza annuncia che, in lui, ogni essere umano può ricevere il perdono dei peccati. La disponibilità di Cornelio e dei presenti ad accogliere il messaggio permette a Pietro di annunciare il kerygma con libertà e coraggio. È come se lo stesso Spirito lo accompagnasse a comprendere più a fondo la portata universale del Vangelo. Le parole di salvezza che spesso appaiono difficili da pronunciare — soprattutto quando si teme che alcune persone non siano “all’altezza” della salvezza — sgorgano senza ostacoli dalle labbra di Pietro di fronte a un gruppo di pagani desiderosi di speranza. In quel momento, nessuna barriera culturale o religiosa trattiene l’annuncio: di fronte a cuori aperti e desiderosi di salvezza, l’evangelizzazione si realizza nella sua forma più pura e libera.

Quando il nome e la Pasqua di Gesù vengono annunciati con franchezza e amore accade una cosa sorprendente: lo Spirito di Dio discende, anzi letteralmente «cade» su coloro che sono in ascolto: «Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: “Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?”. E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni» (Atti degli Apostoli 10,44-48).

Potrebbe sembrare una conclusione naturale, quasi ovvia. Eppure, un grande stupore pervade tutti i presenti, nel vedere che al solo nome di Gesù e del suo mistero pasquale si compie una tangibile manifestazione dello Spirito, del tutto simile a quella che si è verificata il giorno di Pentecoste a Gerusalemme. E i circoncisi venuti con Pietro vanno addirittura «in estasi» nel vedere che il dono dello Spirito Santo è generosamente offerto anche sui pagani. Accade di tutto: il dono delle lingue e la glorificazione di Dio, una vera e propria Pentecoste rinnovata. A questo punto, quasi incredulo, Pietro si interroga su una possibilità che, ormai, si impone all’evidenza di tutti: battezzare — senza immaginare qualche tipo di impedimento — coloro che hanno già ricevuto il dono d’amore di Dio nei loro cuori. Nella domanda di Pietro possiamo scorgere un vero e proprio incremento di intelligenza spirituale che la Chiesa compie ogni volta che si scopre capace — e felice — di poter annunciare ai lontani la grazia del Vangelo. L’estasi di stupore di fronte alla discesa dello Spirito sui pagani è una vera e propria dilatazione di speranza: nessuno ha più paura di riconoscere che Gesù è proprio «il Signore di tutti» (Atti degli Apostoli 10,36).

Nel suo incessante movimento “estatico” verso il mondo, la Chiesa non compie soltanto un atto di obbedienza missionaria, annunciando la verità della salvezza donata da Dio. In questo dinamismo, che la porta ad avvicinarsi agli uomini e alle donne del suo tempo con intelligenza, sensibilità e amore, la Chiesa riceve in dono la possibilità di ricomprendersi in modo più profondo: capisce meglio se stessa, la propria identità e vocazione nella storia, e al contempo comprende più pienamente il Vangelo di Cristo, nella sua capacità di illuminare e accompagnare il cammino concreto dell’umanità nella storia. In questo processo di continuo discernimento e rinnovamento, la figura di Pietro ha una funzione decisiva: egli è chiamato a presiedere ogni approfondimento teologico e pastorale non dall’alto di un’autorità distante, ma coinvolgendo la propria umanità senza paura e senza inutili esitazioni. È proprio questa disponibilità a lasciarsi toccare dalle domande del mondo, senza rinunciare alla verità ricevuta, che rende il suo servizio autenticamente evangelico. La comunità dei credenti ha bisogno di pastori capaci di questo coinvolgimento sincero e coraggioso, e in modo particolare attende dai successori di Pietro un segno vivo di questa apertura che custodisce la fede proprio mentre la lascia respirare e crescere nel tempo.