di Martin Scorsese

Papa Francesco intratteneva rapporti personali con molta gente. Si potrebbe quasi dire che ogni suo incontro fosse personale, non importa quanto durasse. Sembrava che non gli piacessero astrazioni o le informazioni generiche. Quando si trovava faccia a faccia con qualcuno, cercava di rispondere a quella persona nella maniera più profonda nel tempo a disposizione.

Ovviamente questo non lo sapevo la prima volta che c’incontrammo a Roma. Devo dire che non avevo davvero nessuna idea di che cosa aspettarmi. Ero preparato a tutto, perfino a una cancellazione all’ultimo minuto. All’epoca pensavo che la Chiesa potesse avere un qualche interesse per il film che avevo appena girato, basato sul libro Silenzio di Shusaku Endo, ed era questo il pretesto per il nostro incontro. Ma davvero al Santo Padre poteva interessare? In seguito un sacerdote a Taiwan mi disse che sicuramente il Papa era interessato a vedere il film. Dopotutto era un gesuita, proprio come Rodrigues e Garrpe.

Così, con la mia famiglia al mio fianco, mi recai all’incontro con una certa trepidazione. L’impegno con gli insegnamenti e l’esempio di Gesù è stato al centro della mia vita da quanto riesco a ricordare. È stato intrecciato con tutto, compreso il mio amore per il cinema. Ma il mio rapporto con la Chiesa cattolica romana è stato più complicato.

Avevo capito che il Santo Padre disdegnava molti orpelli della sua carica, che insisteva sul ritorno alla missione originale della Chiesa. Mi era stato detto che conosceva la letteratura e che amava Dostoevskij, cosa che mi aveva sorpreso ed emozionato. In particolare gli piacevano I fratelli Karamazov e Memorie dal sottosuolo, due libri che hanno avuto su di me un effetto profondo e duraturo.

E tuttavia… era il Papa.

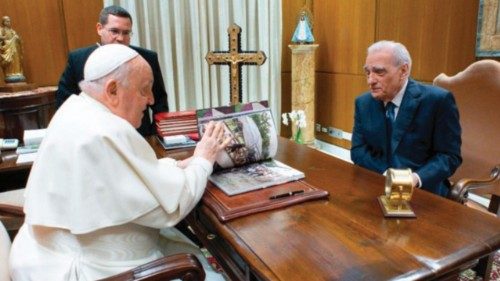

Quel primo incontro fu breve. Non c’era molto tempo. Però lui rispose a noi: alle mie figlie, a mia moglie Helen e a me. E io risposi a lui. E mentre stavamo per uscire, di fatto mi ritrovai a provare a fare una battuta. E lui rise.

Nel corso degli anni di tanto in tanto le circostanze ci hanno fatto di nuovo incontrare. In ogni occasione ci siamo conosciuto un po’ meglio. Ci siamo sentiti più a nostro agio. Abbiamo scherzato. Abbiamo iniziato a parlare liberamente l’uno con l’altro. Abbiamo raccontato storie. Ricordo di avergli parlato della sequenza astratta finale de L’ultima tentazione di Cristo – l’ultimo istante di vita di Gesù sulla terra, quando dice «Tutto è compiuto!» — e di come era nata. Uno degli assistenti operatori aveva aperto il gate ed esposto la pellicola alla luce prima che venisse sviluppata, creando così l’effetto finale. All’inizio mi ero arrabbiato, poi mi ero fatto prendere dal panico. Infine, dopo averla guardata, mi ero reso conto che quello era l’unico modo un cui il film poteva finire. «Vedi — mi disse — il responsabile del montaggio è Dio». E posso dire che nel tempo abbiamo sviluppato una vera amicizia.

Come molti sanno, Papa Francesco nutriva un amore profondo per le arti e un grande rispetto per gli artisti. Andava ben oltre la sua formazione come gesuita.

I suoi sentimenti riguardo all’arte sembravano essere in linea con quelli di Flannery O’Connor. «San Tommaso d’Aquino dice che l’arte non richiede rettitudine dell’appetito, che si preoccupa interamente della bontà di ciò che viene creato», scrisse. «Ora desideriamo creare qualcosa che avrà un qualche valore funzionale. Tuttavia, ciò che è di per sé buono glorifica Dio perché riflette Dio».

Per Papa Francesco le arti erano qualcosa di più profondo dell’amore per l’uno o l’altro libro o film. L’arte per lui non era solo importante. Era una questione dello spirito. Un incontro frontale con la vita, e un incontro intimo con la voce di un altro. Una volta gli raccontai della mia esperienza, da ragazzino, quando vidi per la prima volta Pather Panchali (Il lamento sul sentiero) di Satayajit Ray, e di come mi aveva aperto una finestra su un mondo e un modo di vivere che altrimenti non avrei mai conosciuto. «Vedi — mi disse — tu sei più di un regista: sei un buon maestro, il che è più importante».

Non sapeva che farsene di quello che aveva sentore di consenso ufficiale. Rifiutava tutte le storie o le immagini che «addomesticavano» Gesù, come diceva lui. Per lui, i romanzi, le poesie, i film e i pezzi musicali più grandi incarnavano il mistero eterno di chi e che cosa siamo, nonché il mistero più grande dell’amore di Dio. La vita in tutte le sue contraddizioni estreme. Per questo parlava così spesso di Dostoevskij; del suo romanzo preferito, I promessi sposi di Manzoni; e del suo film preferito, La strada di Fellini.

Nel 2023 padre Antonio Spadaro, che era molto vicino a Papa Francesco, mi invitò a Roma per un incontro con scrittori e artisti presso la rivista «La Civiltà Cattolica» da lui diretta. Il Santo Padre aveva scritto una prefazione al suo libro Una trama divina, nella quale aveva esortato gli artisti a «trovare un nuovo linguaggio» per esprimere gli insegnamenti di Gesù. Decisi di cercare di rispondere a quell’invito e, insieme a un amico, mi misi a lavorare a un saggio scritto sotto forma di sceneggiatura, del quale padre Spadaro e io parlammo nel corso del lungo dibattito presso la rivista.

In precedenza, quel giorno tutti i partecipanti al convegno erano stati in udienza da Papa Francesco. Si era rivolto a ogni artista e scrittore in quella sala con il più grande rispetto, quasi una sorte di riverenza. Fui molto commosso dalle parole che pronunciò quel giorno. Davvero non avevo mai sentito nessuno parlare così prima di allora.

La letteratura è «come una spina nel cuore», aveva detto. Perché? Perché «muove alla contemplazione e ti mette in cammino».

«Voi siete occhi che guardano e che sognano», ci aveva detto. Aveva poi proseguito citando uno scrittore latinoamericano: «Abbiamo due occhi: uno di carne e l’altro di vetro. Con quello di carne guardiamo ciò che vediamo, con quello di vetro guardiamo ciò che sogniamo. Poveri noi se smettiamo di sognare, poveri noi!».

Ci aveva ricordato che «l’arte è un antidoto contro la mentalità del calcolo e dell’uniformità», e che la Chiesa aveva bisogno dei nostri doni «perché ha bisogno di protestare, chiamare e gridare». Aveva poi ribadito che «le tensioni dell’anima» erano sia il nostro «terreno fertile» sia il nostro «campo d’azione». Osservare da vicino con l’occhio di carne e poi vedere tutto con l’altro occhio che sogna avrebbe condotto all’«armonia dentro le tensioni e le contraddizioni della vita».

Era questo, ci aveva detto, il nostro lavoro «evangelico». Non era compito nostro, né di nessun altro, spiegare il mistero di Cristo; era invece nostro compito «farcelo toccare, farcelo sentire immediatamente vicino».

E nel farlo, di abbracciare appieno, tutti insieme, tutta la grandezza e i dolori e la sofferenza dell’umanità. E forse di giungere a una comprensione più profonda di Dio, «il grande poeta dell’umanità».

«Vi criticheranno? Va bene, portate il peso della critica, cercando anche di imparare dalla critica. Ma comunque non smettete di essere originali, creativi. Non perdete lo stupore di essere vivi».

Alla fine del discorso aveva detto a tutti noi riuniti in quella sala: «Grazie per il vostro servizio». Molti di noi erano commossi fino alle lacrime. Quelle parole ci erano state dette dal vescovo di Roma, il successore di san Pietro. Era straordinario.

Ricordando ora Papa Francesco, penso al suo calore. Alla sua franchezza. Al suo umorismo. Alla sua irriverenza. Alla sua straordinaria energia. Al suo profondo impegno nella sua missione pastorale. Alla sua intelligenza.

E penso all’attenzione che ha dedicato a tutti. Penso alla sua grande apertura e alla sua generosità nei miei confronti in ogni istante che abbiamo condiviso. E penso alla sua radiosa presenza.