di Giuseppe Midili, O.Carm.

Dal 24 al 28 febbraio si è svolta presso il Pontificio Istituto Liturgico di Sant’Anselmo la seconda edizione del corso per responsabili delle celebrazioni liturgiche del vescovo. I partecipanti — una ottantina circa, provenienti da varie parti del mondo — hanno riflettuto sulle celebrazioni episcopali dal punto di vista teologico, liturgico e pastorale. Un gruppo di esperti li ha aiutati ad approfondire i diversi ambiti di ministero che sono chiamati a svolgere nelle diocesi. Alcuni laboratori sono stati l’occasione per confrontarsi su aspetti pratici del servizio e per uno scambio di esperienze.

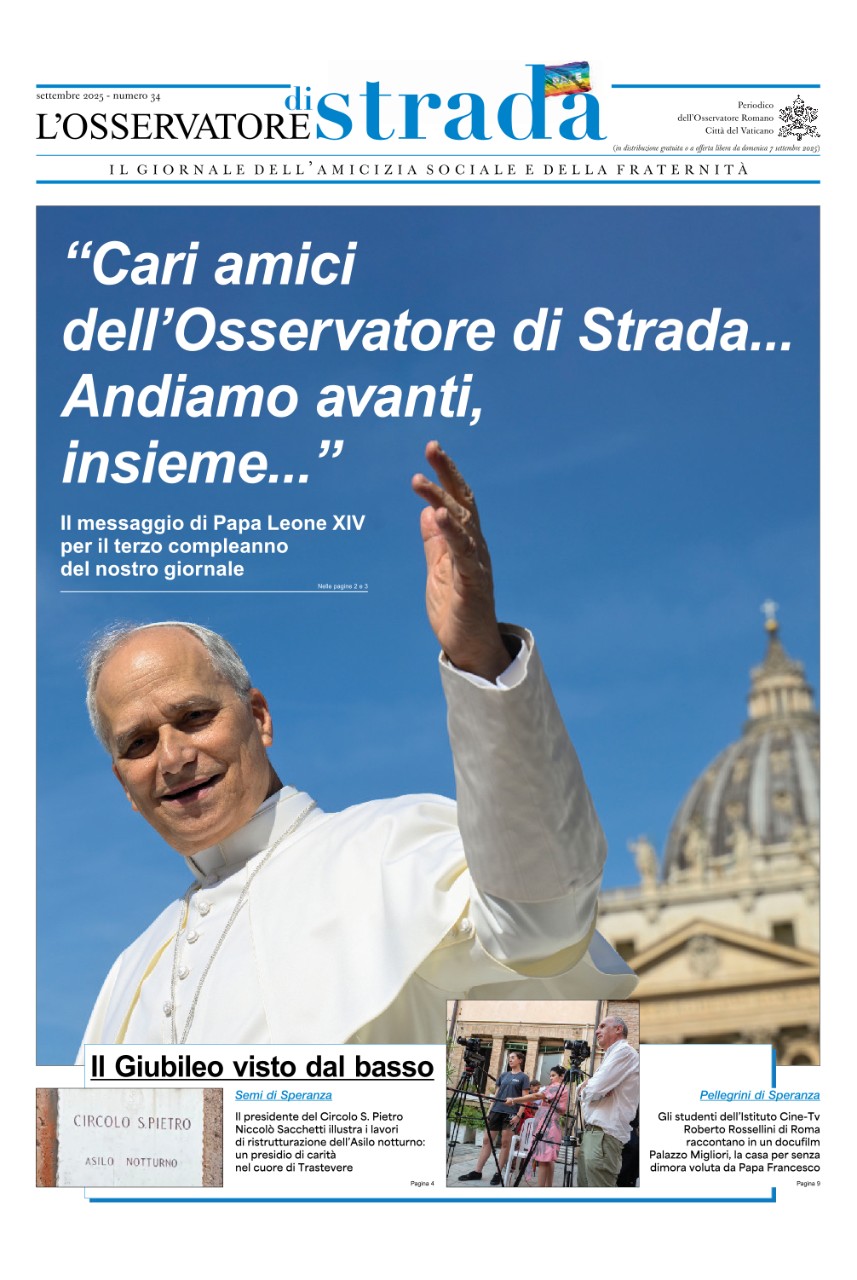

Nella giornata iniziale il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, ha presieduto la concelebrazione eucaristica nella cappella Paolina del palazzo Apostolico vaticano (nella foto). All’omelia ha sottolineato l’importanza della liturgia per la vita della Chiesa, riportando anche qualche passaggio del discorso che il Papa aveva rivolto ai partecipanti alla prima edizione del corso, svoltasi nel gennaio 2023.

Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, ha dovuto cancellare l’udienza ai partecipanti al secondo corso, ma ha comunque voluto inviare il suo messaggio, il quale raccoglie proposte che delineano i compiti del maestro delle celebrazioni liturgiche e offre suggerimenti per lo svolgimento del suo servizio.

Il corso di formazione si colloca nell’ambito delle iniziative che danno attuazione alla Lettera apostolica Desiderio desideravi, dedicata alla formazione liturgica, più volte raccomandata dal Pontefice. Questa chiave interpretativa rivela le finalità pastorali del percorso e il desiderio di conformare la prassi rituale alla teologia della liturgia.

Si ribadisce il ruolo della liturgia nella vita della Chiesa: la liturgia tocca la vita del popolo di Dio e gli rivela la sua vera natura spirituale. La dimensione ecclesiologica è un aspetto fondamentale per comprendere l’opera di riforma voluta dal Vaticano ii. La citazione della costituzione conciliare Lumen gentium ricorda l’intrinseco legame che esiste tra Chiesa e celebrazione. Basti pensare che nella seconda fase del Concilio, da ottobre a dicembre 1963, al mattino si discuteva di liturgia e nel pomeriggio si affrontava il dialogo sull’ecclesiologia. La Chiesa celebrando esprime ciò che è; per questo le due Costituzioni — liturgica ed ecclesiologica — si devono leggere in sinossi. Solo così si può comprendere la liturgia: azione prima della Chiesa; ma anche cosa fa la Chiesa ogni giorno: loda, supplica, invoca e benedice il Signore.

Il celebrare richiede competenze e abilità che non si possono ignorare e che sono indispensabili. La cura per l’ars celebrandi è compito anche dei responsabili delle liturgie episcopali; questo era emerso già nella prima edizione del corso. Il Papa precisava che avviare scuole di prassi liturgica è «una buona iniziativa. Si riflette “mistagogicamente” su quanto si celebra. Si valuta lo stile celebrativo, per considerare i progressi e gli aspetti da correggere» (20 gennaio 2023). In quell’occasione aveva anche incoraggiato i responsabili delle celebrazioni ad aiutare i superiori dei seminari a presiedere al meglio, a curare proclamazione, gesti, segni, così che i futuri presbiteri, insieme allo studio della teologia liturgica, imparassero a celebrare bene, lo stile della presidenza. Infatti il seminario è il luogo in cui ex visu si impara l’arte del presiedere e del guidare il popolo alla preghiera. La formazione teologica rende ragione delle scelte celebrative che i seminaristi apprendono concretamente celebrando: questo genera una sinergia tra studio e preghiera liturgica, che può rivelarsi proficuo per gli anni del ministero presbiterale. Le celebrazioni del vescovo, a cui i seminaristi partecipano, diventano così una autentica scuola di presidenza, di preghiera e di pastorale liturgica. Per questo Francesco scrive nel suo messaggio che il responsabile delle celebrazioni liturgiche non è soltanto un docente di teologia; non è un rubricista, che applica le norme; non è un sacrestano, che prepara ciò che serve per la celebrazione. «Egli è un maestro posto al servizio della preghiera della comunità. Mentre insegna umilmente l’arte liturgica, deve guidare tutti coloro che celebrano, scandendo il ritmo rituale e accompagnando i fedeli nell’evento sacramentale» (28 febbraio 2025).

Curare l’ars celebrandi non è solo preoccuparsi dello svolgimento dei riti, che pure è importante, ma promuovere uno stile di preghiera da proporre a tutta la comunità diocesana. Il Papa riprende l’omelia di san Paolo vi alla canonizzazione di Teresa d’Avila, maestra di orazione. L’amore della mistica spagnola per Dio è sintesi di sapienza delle cose divine e delle cose umane, come la liturgia. Poiché il celebrare coinvolge i sensi, infatti, la conoscenza teologica deve essere coniugata con una conoscenza della realtà umana, della sfera del sensibile, che dipende anche dalla cultura di un popolo.

Il responsabile delle celebrazioni predispone ogni celebrazione con saggezza, per il bene dell’assemblea; traduce in prassi celebrativa i principi teologici espressi nei libri liturgici; affianca e sostiene il vescovo nel ruolo di promotore e custode della vita liturgica, come spiega il Caeremoniale Episcoporum. In questo modo tutte le competenze teologiche, liturgiche e rituali del maestro delle celebrazioni trovano la loro piena attuazione e realizzazione nel contesto della pastorale liturgica, che consiste nell’accompagnare il popolo all’incontro con Dio, per mezzo dei riti delle preghiere, dei segni sensibili, come spiega la costituzione Sacrosanctum Concilium.

Il legame indissolubile tra dottrina e pastorale — talvolta ancora non compreso — viene ribadito dal Papa citando un videomessaggio al Congresso internazionale di teologia presso la U.C.A. del settembre 2015. Infatti il rapporto tra dottrinale e pastorale è un aspetto costitutivo della liturgia, perché ciò che si crede trova espressione in ciò che si prega e — allo stesso modo — quando si prega, il contenuto è sempre teologico, anche se la liturgia non ha un linguaggio istruttivo, didascalico, manualistico, ma evocativo, poetico. Riportando il passaggio di un studio pubblicato su «Rivista Liturgica», si sottolinea che la liturgia non è solo rito, è teologia in atto, in linguaggio orante, per questo «non è possibile una vera pastorale senza liturgia». L’affermazione è del benedettino Salvatore Marsili che fu il primo preside dell’Istituto liturgico. Proprio in questi mesi le sue spoglie sono state traslate e torneranno a riposare nell’abbazia di Finalpia (Savona). Lì è custodito anche il suo archivio personale (circa 60 faldoni di documenti, carte, appunti), che sono in fase di studio e catalogazione: un patrimonio scientifico che permetterà di conoscere meglio l’opera e il pensiero di un pioniere della riforma.

Per concludere, la citazione del padre del monachesimo occidentale, san Benedetto, sintetizza il servizio del maestro delle celebrazioni: egli deve avere come unico obiettivo la gloria di Dio, verso cui deve orientare tutti i partecipanti. Nessun inutile sfarzo, nessun protagonismo e una grande discrezione caratterizzeranno questo servizio, per non distogliere dal mistero che si celebra. Solo così la liturgia sarà veramente ciò che è chiamata ad essere: culto della maestà divina, con un grande valore pedagogico per il popolo credente (Sacrosanctum Concilium, 33).