Nyerere, quando la politica

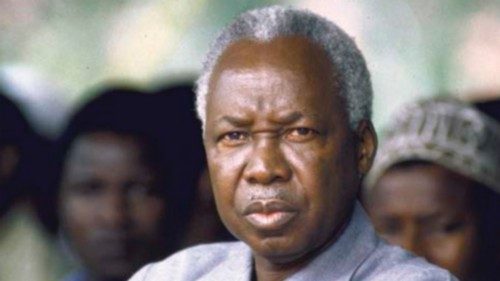

Vi sono dei politici, nella storia africana, che hanno brillato per il loro impegno, degni dunque di grande considerazione. Tra questi spicca la figura di Julius Nyerere, affettuosamente noto in kiswahili come “Mwalimu” (insegnante) o “Baba wa Taifa” (padre della nazione). Egli, in effetti, è stato il vero fondatore della moderna Tanzania e sebbene sia scomparso nel 1999, continua ad essere ancora oggi un punto di riferimento per il suo paese nel dibattito pubblico nazionale. Chi scrive, ebbe modo di conoscerlo personalmente negli anni ’90 e rimase profondamente colpito dalla sua statura umana e intellettuale.

Nyerere, insieme con Léopold Sédar Senghor (presidente del Senegal) e Sékou Touré (presidente della Guinea) e Kwame Nkrumah (presidente del Ghana) è stato uno dei capi di stato africani che hanno espresso un più che apprezzabile sforzo nel dare un fondamento culturale originale alla loro azione sociale e politica per il bene non solo del proprio paese, ma anche e soprattutto per l’Africa intera.

Cattolico tutto d’un pezzo, Nyerere crebbe nella città di Butiama, nel nord dell’allora Tanganica. Figlio di un importante capo locale, si formò prima in patria e poi proseguì gli studi universitari e post-laurea nel Regno Unito. Negli anni ‘50, insegnò come docente in una scuola secondaria, guadagnandosi appunto l’appellativo di “Mwalimu”. Fu proprio in quegli anni che venne alla ribalta come leader della Tanganyikan African National Union (Tanu), l’emergente movimento nazionalista che rivendicava la fine del dominio coloniale britannico. Non solo condusse il Tanu alla vittoria nelle elezioni legislative, ma supervisionò la delicatissima fase della transizione verso l’indipendenza nel 1961. A seguito dei disordini e dele violenze che si verificarono nella vicina isola di Zanzibar, nel 1963-64, Nyerere s’impegnò in prima persona nel promuovere l’integrazione di Zanzibar al Tanganica dando così vita al moderno stato della Tanzania.

L’ideologia politica di Nyerere è stata definita di matrice socialista, sebbene il suo approccio, squisitamente africano, abbia dei connotati specifici che lo differenziano profondamente sia da quello dei regimi comunisti dell’allora Europa orientale, sia da quello delle socialdemocrazie occidentali. In particolare, al centro di tale socialismo è l'idea dell’“ujamaa”, cioè della fratellanza e del comunitarismo, tipici della tradizione afro. Ma per comprendere appieno quella che fu l’analisi geopolitica di Nyerere — fondata su un pensiero che francamente oggi più che mai sembra essere in dissolvenza — e la lettura dell’attualità di quegli anni, alla luce dell’enciclica di san Paolo vi Populorum Progressio, è utile scorrere alcuni passaggi del discorso che egli tenne al capitolo delle suore missionarie statunitensi della Congregazione di Maryknoll, a New York, nell’ottobre del 1970.

Le idee che Nyerere espresse in quell’occasione, mettono in evidenza l’ansia di giustizia che animò la sua politica e il suo vivo desiderio che nella Chiesa cattolica, a cui egli rivendicò sempre e comunque indefessa appartenenza, potesse diventare protagonista nell’azione redentiva dei popoli svantaggiati dalla miseria e dall’oppressione. «Il vero problema del mondo moderno — disse — non è quello della povertà. Noi, infatti, possediamo le conoscenze e le risorse che possono consentirci di superare la povertà. Il vero problema — ciò che crea miseria, guerre e odio tra gli uomini — è la divisione dell’umanità in ricchi e poveri. Possiamo cogliere questa divisione a due livelli. All’interno delle nazioni pochi individui posseggono grandi ricchezze, le quali conferiscono loro un grande potere, mentre l'enorme maggioranza della gente soffre povertà e privazioni in diversi gradi (…). Guardando, poi, al mondo come complesso di nazioni, vediamo riprodotto il medesimo schema. Esistono poche nazioni ricche che dominano economicamente e, quindi, politicamente l’intero mondo, e una massa di nazioni piccole e povere il cui destino sembra quello di essere dominate».

E dunque: «Il senso di questa divisione tra i ricchi e i poveri non sta semplicemente nel fatto che un uomo possiede più cibo di quanto ne può mangiare, più vestiti di quanti ne può indossare e più case di quante ne può abitare, mentre altri uomini sono affamati, malvestiti e senza casa; né che una nazione ha le risorse per procurare un livello di vita confortevole a tutti i suoi cittadini, mentre le altre non sono in grado di fornire i servizi di base. La realtà e la profondità del problema si pone perché l’uomo ricco ha potere sulla vita di coloro che non sono ricchi, e la nazione ricca ha potere sulle politiche delle nazioni che non sono ricche. E, cosa ancora più importante, il nostro sistema socio-economico, nazionale e internazionale, fa da supporto a queste divisioni e costantemente le aggrava, di maniera che i ricchi diventano sempre più ricchi e più potenti, mentre i poveri diventano relativamente più poveri e meno capaci di controllare il proprio futuro». Bisogna riconoscere che a distanza di oltre cinquant’anni da quando vennero proferite, queste parole manifestano una grande attualità.

Come evidenziarono alcuni commentatori dell’epoca, non tutto ciò che egli disse doveva necessariamente essere unanimemente condiviso. Ad esempio, uno dei suggerimenti di Nyerere, peraltro già adottato da alcuni missionari/e, era che i servizi educativi e medici, dovevano essere svolti da missionari/e consacrati e fratelli nell’ambito di istituzioni comunitarie o controllate dallo Stato. «Separando la fornitura di servizi dalle sue attività confessionali», sottolineò Nyerere, «la Chiesa chiarirà di desiderare che la conversione degli uomini al Vangelo provenga dalla convinzione, non dalla gratitudine o dalla contrizione per i propri debiti».

Sta di fatto che l’idealità che animò Nyerere rimane rivelatrice di un approccio genuino del pensiero africano d’ispirazione cattolica. Pertanto, soprattutto oggi, tenendo conto della perniciosa congiuntura internazionale, pesantemente segnata dalle diseguaglianze, è doveroso riconoscere il suo slancio profetico. Se socialismo e cattolicesimo erano visti in conflitto nell’Europa del xx secolo, Nyerere si sforzò di rintracciare un denominatore comune nei fondamenti dell’ujamaa. Partecipò alla santa messa quotidiana per gran parte della sua vita, sebbene i suoi rapporti con la Chiesa istituzionale del tempo fossero a volte dialettici. Missionari/e di Maryknoll ebbero stretti rapporti con Nyerere, anche se alcuni prelati si irritarono per il suo impegno verso uno spazio politico ampiamente “laico”, giudicandolo eccessivo. Tali disaccordi sembrarono tuttavia svanire con il passare degli anni e dopo la sua morte vi è stata una forte valorizzazione del suo impegno come politico cattolico. Non è un caso se il 13 maggio 2005 Benedetto xvi lo ha dichiarato Servo di Dio. Infatti, Nyerere, di cui è in corso la causa di beatificazione, è ritenuto da molti come un modello di statista africano, devoto cattolico impegnato nel bene comune nazionale, nel pensiero sociale cattolico e nel pluralismo religioso.

di Giulio Albanese