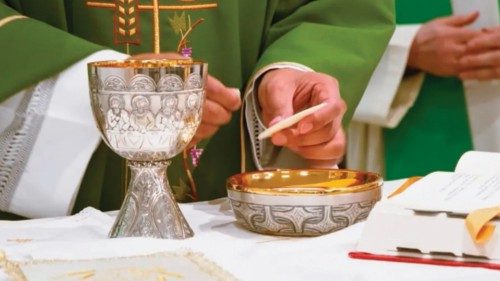

I sacramenti sono dei segni scelti e istituiti da Cristo per comunicare la grazia, cioè degli atti che hanno come scopo precipuo quello di operare nel cuore dei credenti affinché ognuno possa far fiorire e sviluppare la sua propria vocazione e portare frutto. Essi sono davvero il tesoro della Chiesa e un modo imprescindibile per nutrire la vita del popolo di Dio. Questa posizione centrale, che è attribuita loro nel contesto della vita cristiana, giustifica il fatto che periodicamente il magistero universale, come quello episcopale nelle Chiese particolari, sia attento a tutelare la retta amministrazione dei sacramenti, fino a intervenire, se necessario, per ammonire o addirittura correggere eventuali abusi.

La nota dottrinale Gestis verbisque del Dicastero per la dottrina della fede (Ddf) del 2 febbraio scorso si occupa della questione della formazione permanente dei chierici e dei fedeli laici, e della rettificazione della prassi.

Questa doppia missione invita sia il teologo sia il canonista a portare un contributo alla riflessione intellettuale e all’azione pastorale.

A mio parere, la nota del Dicastero mira a mettere in evidenza due punti meritevoli di particolare attenzione per la nostra epoca: la vigilanza sulla veridicità della celebrazione dei sacramenti e la necessità di curare la fruttuosità della loro celebrazione.

1. La veridicità della celebrazione dei sacramenti

Poggiando sui significati delle parole mystérion e sacramentum e sulla riflessione teologica medioevale, il gesto sacramentale si realizza attraverso l’unione intrinseca della materia (segno concreto), della forma (parole liturgiche) e dell’intenzione del ministro celebrante. L’ilemorfismo sacramentale (materia e forma) è l’aspetto esterno, spesso il più considerato, che ha portato a determinare la sostanza divinitus instituta di ciascuno dei sacramenti (cfr. Conc. di Trento, Sessione xxi , cap. 2: dh 1728).

La nota dottrinale dedica due paragrafi al concetto di intenzione del ministro (§§ 18-20), con riferimento all’espressione tridentina di «avere almeno l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa» («Intentio saltem faciendi quod facit Ecclesia» in Decretum de Sacramentis, can. 11; dh 1611).

La connessione simultanea fra questi tre elementi è garanzia di validità, in modo che l’intentio del ministro appaia come «il principio unificante della materia e della forma».

Il titolo evocativo della seconda parte della nota, La Chiesa custodisce ed è custodita dai Sacramenti, ribadisce il diritto-dovere della Chiesa di assicurare la veridicità delle celebrazioni sacramentali.

Custodire significa innanzitutto tutelare e garantire che ogni sacramento sia effettivamente celebrato, cioè che l’atto sacramentale sia veritiero, reale e sicuro. Si esprime mediante il concetto canonico di validità. Il testo lo afferma chiaramente: «Per tutti i Sacramenti, in ogni caso, l’osservanza della materia e della forma è sempre stata richiesta per la validità della celebrazione, con la consapevolezza che modifiche arbitrarie all’una e/o all’altra — la cui gravità e forza invalidante vanno appurate di volta in volta — mettono a repentaglio l’effettiva elargizione della grazia sacramentale, con evidente danno dei fedeli» (§ 17). Se non è valido, l’atto sacramentale è semplicemente inesistente.

Questa doverosa e premurosa missione evidenzia il carattere ministeriale della vigilanza svolta dall’autorità ecclesiastica nei confronti dei sacramenti, ed essa viene richiamata in diversi paragrafi: «Facendo ciò, la Chiesa è consapevole che amministrare la grazia di Dio non significa appropriarsene, ma farsi strumento dello Spirito nel trasmettere il dono del Cristo pasquale» (§ 11b).

«A loro riguardo, infatti, compito della Chiesa non è quello di determinarli a piacimento o arbitrio di qualcuno, ma, salvaguardando la sostanza dei Sacramenti (salva illorum substantia), di indicarli con autorevolezza, nella docilità all’azione dello Spirito» (§ 15).

«A questo proposito non si può ignorare che quando la Chiesa interviene nella determinazione degli elementi costitutivi del Sacramento, essa agisce sempre radicata nella Tradizione, per meglio esprimere la grazia conferita dal Sacramento» (§ 16).

Come logica conseguenza di quanto esposto, la nota avverte che la negligenza o la trasgressione di una norma liturgica positiva, anche se non tocca la validità, non è da considerare solo come una violazione di una regola giuridica, ma addirittura costituisce una ferita (vulnus) «inferta alla comunione ecclesiale e alla riconoscibilità dell’azione di Cristo» operando nell’azione della Chiesa (22 b).

Lo spirito del testo si allontana dal rigido formalismo, che prevedrebbe il rispetto meramente tecnico ed esteriore delle regole liturgiche, per affermare l’essenza del culto integrale dovuto a Dio, cioè la santificazione degli uomini mediante la partecipazione alla funzione sacerdotale di Cristo (cfr. can. 834, § 1).

2. La fruttuosità delle celebrazioni

Affinché un sacramento produca pienamente frutto, non basta l’esteriorità del gesto liturgico regolato come un galateo rubricale, ma è richiesta da entrambe le parti, ministri e fedeli, un’attitudine di interiorità.

Per quanto riguarda il ministro celebrante, sarebbe opportuno che egli promuova l’ars celebrandi, della quale Papa Benedetto xvi ha parlato in vari documenti e in modo più organico in una sezione dell’esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis (§§ 38-42) del 27 febbraio 2007, ma anche Papa Francesco nella lettera apostolica Desiderio desideravi del 29 giugno 2022 (§§ 48-60).

Si tratta di valorizzare e curare la famosa actuosa participatio inizialmente incentivata da Papa san Pio x, ovvero costituire i fedeli componenti l’assemblea come protagonisti della funzione liturgica. Emblematica è l’esortazione pronunciata dal ministro (sacerdote o diacono) durante la messa, Dominus vobiscum, che suona come un monito per attirare l’attenzione dei fedeli su un momento importante della celebrazione, nonché la risposta Et cum spiritu tuo, attestazione da parte dell’assemblea che ha accettato l’invito e che, contemporaneamente, auspica che l’assistenza divina sia presente anche nel ministro celebrante.

Sulla scia di questo tema, la nota dedica la terza ed ultima parte alla Presidenza liturgica e all’arte del celebrare. Ricorrendo a due espressioni classiche, in persona Christi Capitis e nomine Ecclesiae, il documento pone l’accento sul Cristo santificante e sulla comunità ecclesiale, quest’ultima ritenuta come la vera protagonista della funzione.

In questo modo, la liturgia può essere considerata non più come una «cosa riservata» al ministro celebrante, ma come un atto pienamente ecclesiale che implica la partecipazione di ministri e fedeli, senza confusione di ruoli, ciascuno poggiando sul suo fondamento sacramentale, quindi l’ordine sacro per il ministro e il battesimo per gli altri fedeli.

La nota dicasteriale sottolinea: «Il ministro comprenda che l’autentica ars celebrandi è quella che rispetta ed esalta il primato di Cristo e l’actuosa participatio di tutta l’assemblea liturgica, anche attraverso un’umile obbedienza alle norme liturgiche».

Si configura allora logicamente il diritto dei fedeli ad una celebrazione autentica, che sia allo stesso tempo valida, lecita, e che porti alla fruttuosità di cui abbiamo parlato, grazie all’ars celebrandi; questo comporta che ci si liberi della rigidità formale e della fantasia sregolata, grazie ad un’umile disciplina e obbedienza.

Il Codice del 1983, al can. 213, ha formalizzato il diritto di tutti i battezzati all’accesso ai sacramenti: «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti», abbinandolo con l’obbligazione dei ministri sacri di dispensarli con dedizione e larghezza, come è espresso nel can. 843, § 1: «I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli».

La fruttuosità viene prevista nel paragrafo successivo: «I pastori d’anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo il proprio compito ecclesiastico, hanno il dovere di curare che quanti chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechistica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità».

La fruttuosità implica una preparazione adeguata e la cura della celebrazione.

Essendo il tesoro della Chiesa e i vettori essenziali dell’agire salvifico di Dio, i sacramenti meritano rispetto e attenzione al fine di assicurare non solo la loro autenticità (validità) ed ecclesialità (liceità), ma anche la loro feconda fruttuosità.

di Eric Besson

Studium de Droit Canonique de Lyon