La benedizione: balsamo

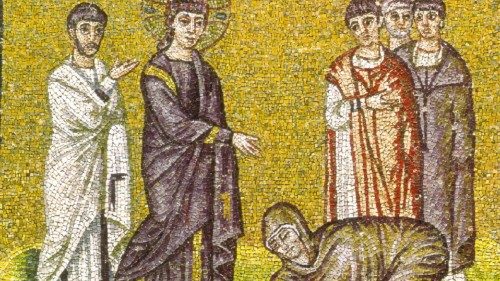

Nel Vangelo di Marco (cfr. 5, 25-34) ci viene narrato un episodio noto: una donna, affetta da emorragia, in mezzo a una folla che si accalca e spinge, tocca il lembo del mantello di Gesù e ne viene sanata, dopo aver inutilmente tentato di guarire attraverso cure di medici, lunghe e costose. Gesù cerca chi lo ha toccato, avvertendo la potenza del contatto, e gli apostoli quasi lo deridono per la sua ingenuità di voler identificare un semplice tocco in mezzo a una folla che si stringe con ben altre pressioni. La donna, pur nella paura, si mostra e Gesù ne riconosce la fede del tocco e le dona pace e guarigione.

Duplice inadeguatezza e impurità della donna: essere donna (condizione non modificabile!) ed essere soggetta a perdite di sangue (condizione soggettivamente per lei comunque non temporanea e disperante), due buoni motivi per stare alla larga dai buoni (e puri) ebrei e, in specie, da un Rabbi di fama. E in questa figura una inadeguatezza che accomuna tanti (specie tante) di noi: “spendere” troppo per vivere, perdere sangue, vita, energie, fiducia, gettare inutilmente denaro («Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone», Isaia 55, 2), sentirci dispersi, perderci.

E l’ostinata fiducia di cercare un tocco, solo il lembo di un mantello, in mezzo a una folla che spinge e chiede, un dialogo brevissimo e senza parole, che si fa solo nel contatto, che diventa con-tatto, con gentilezza, che dona pace e guarigione: cercarsi, lasciarsi cercare da Dio e lasciarsi trovare, farsi coraggio nella paura per dire ciò che è già accaduto.

È un episodio, tutto corporeo, che in me, donna, risuona con grande forza da molti anni, e che mi è venuto inevitabilmente in mente (e al cuore) leggendo e ascoltando le diverse reazioni alla Dichiarazione Fiducia supplicans (18 dicembre 2023). Molte cose sono state dette e scritte intorno a questo testo sull’uso pastorale delle benedizioni, e sarei tentata di vedere in questo brusio suscitato, tanto la folla che spinge e si accalca quanto i discepoli che, onestamente e realisticamente, diventano quasi derisori: come chiedersi chi ha toccato, quando tutto sembra generare confusione e rumore?

Mi vengono da desiderare il silenzio e il contatto, la gentilezza, del tocco uno a uno tra Gesù e la donna, per ritrovare la densità di guarigione e pace, di sguardi e misericordia, di fine tanto attesa della dispersione, perché la vita smetta di andarsene a caro prezzo per di più.

Prendiamo dunque le mosse da qui, dall’ostinata ricerca fiduciosa di un tocco benedicente: è questo che muove la donna e di conseguenza muove tutto il racconto, è questo che spezza una storia di dispersione e rende possibile una vita: Marco ci dice, nel racconto, che da dodici anni la donna lottava con il suo male e subito dopo ci racconta la vita nuova della figlia di Giairo, che tutti ritenevano morta, chiamata da Gesù ad alzarsi, e che anche essa aveva dodici anni, l’età rituale della maturità per le donne. Si tratta dunque non tanto e non solo della guarigione da un singolo male, ma veramente di una vita da donna e di donna che viene restituita come nuova. Colta nel luogo dove è, non vita generica e teorica, ma vita di donna e da donna. È questo che la donna cerca nella sua domanda concreta di guarigione: per questo riceve pace insieme alla guarigione, pace per vivere.

In fondo è in questo gesto paradigmatico che si trova lo stigma di tutta la buona notizia del Vangelo: il desiderio che si rivolge a Gesù, come desiderio reale, che abita il nostro concreto essere quello che siamo e che lo incontra, sempre, come benedicente, come gesto e tocco del Padre che ha mandato il suo Figlio perché tutte le vite possano vivere, fino a diventare in Lui vite per sempre. Tutti credo siamo d’accordo con questo, se e quando accade nel mistero dei cuori, in quel sacrario che è la coscienza di ogni essere umano, dove lo Spirito opera le sue meraviglie di conversione e di incontro.

Ma come i discepoli sulle strade di Palestina, noi siamo un popolo credente, una Chiesa, che nella calca e nella folla si trova a vedere e compiere gesti, ad ascoltare parole, ad agire, comprendere, spiegare, chiedere nell’ambiguità della storia come si mostra nei corpi e nel tempo, con la responsabilità profonda, per mandato del Signore stesso, ad essere servitori trasparenti di un mistero delle dinamiche dei cuori che non solo non ci appartiene, ma ci supera ed è il vero fragile e molteplice miracolo da custodire e far crescere. Mentre come i discepoli alla fine ci meravigliamo grati per le grandi cose che il Signore sa compiere, abbiamo anche la responsabilità di dare forme e modalità perché questo possa continuare ad accadere, sempre di più e sempre con maggior gioia.

In questa logica, e solo questa, stabiliamo regole, cerchiamo indicazioni, riconosciamo i modi con cui la storia ci mostra nuove situazioni e desideri, e come in questo possiamo trarre cose antiche e nuove dal nostro tesoro, quel tesoro che ci è stato affidato. Ed è questa logica che definisce il termine “senso pastorale” delle benedizioni di cui nella Dichiarazione si parla. Non si tratta di una pretesa diminuzione di valore o di una logica puramente applicativa o deduttiva, ma piuttosto di una logica che si colloca, e colloca l’agire e l’interagire della Chiesa, in un diverso “spazio” da quello semplicemente prescrittivo. È lo spazio della cura, e della visibilità e vivibilità della logica evangelica; è il primato della coscienza applicato non nel senso di un certo rischioso relativismo, ma piuttosto di una assolutizzazione del bene fondamentale della fede e della conversione del cuore, a cui tutto il resto è sottomesso.

Per questo orizzonte pastorale, potrebbe essere utile, per una volta, leggere la Dichiarazione dalla fine, non dando la priorità alle questioni e alle risposte, ma piuttosto leggendola nella luce di ciò che la Chiesa comprende di sé e del dovere che la riguarda nel tempo e che poi, dunque, la spinge a dare alcune indicazioni concrete. La breve quarta parte della Dichiarazione (nn. 42-45) si intitola «La Chiesa è il sacramento dell’amore infinito di Dio», e si radica dunque immediatamente nell’insegnamento del concilio Vaticano ii , della Costituzione Dogmatica Lumen gentium. In forma riassuntiva si indica proprio il riposizionamento di cui abbiamo detto: la Chiesa prega e supplica, desidera e si fa partecipe del desiderio di tutti gli uomini e donne, come il suo Maestro ha fatto nella vita terrena perché anche così accompagna tutti e di tutti si prende cura, non per la propria autorità o efficacia, ma perché mette i piedi dove li ha messi Gesù. Il Figlio ha chiesto al Padre che benedicesse tutta l’umanità, fino all’ultimo, chiedendo per noi perdono sulla croce, con la fiducia totale del Figlio. In questo la Chiesa trova la forza e il motivo per continuare il grido dell’umanità, anche di quella che non sa gridare.

Per questo, la Chiesa è così il sacramento dell’amore infinito di Dio. Riconosce la signoria di Dio sulla storia e sui cuori, riconosce che solo Lui è il vero soggetto e autore di ogni guarigione e conversione, perché da lui vengono la fede e la guarigione. La Chiesa non brilla di luce propria (ancora, il riferimento è Lumen gentium 1), ma riflette la luce che è Cristo, come la luna brilla nella notte per riflesso della luce del sole. Si fa segno e strumento del primato di Dio e del riconoscimento dell’urgenza che ciò che accade nelle coscienze.

Segno e strumento: cioè luogo di visibilità e vivibilità di questo mistero, creandone le condizioni di possibilità (attraverso i doni che il Signore stesso le ha lasciato: Parola, liturgia e carità) e indicando sempre e incessantemente dove rivolgere lo sguardo. Per questo, subito dopo l’affermazione che «La Chiesa è così il sacramento dell’amore infinito di Dio», il numero 43 prosegue riprendendo una questione (che molto ha animato i commenti) e cioè il fatto che una benedizione non è il “premio” per i buoni, riconoscimento della loro condizione di perfezione, ma, al contrario, cura e accompagnamento per i vulnerabili (e tutti lo siamo..., anche se non rientriamo in una “categoria pubblica” come peccatori). Non si tratta di buonismo, né di lassismo o relativismo morale: si tratta invece di porsi come segno e strumento di una grazia che viene da altrove e che non è nella nostra autorità fermare.

Si tratta di compiere noi stessi un atto di fede: laddove Dio suscita una supplica fiduciosa verso di Lui, dobbiamo rimanere certi che quello stesso Dio continuerà a seminare pace e guarigione.

In questo numero 43 c’è una frase che personalmente trovo bella e molto in sintonia con il brano evangelico con cui abbiamo cominciato questa riflessione: «Desiderare e ricevere una benedizione può essere il bene possibile in alcune situazioni». Quale balsamo è l’espressione “il bene possibile”, e quale consapevolezza umile e fattiva di Chiesa esprime! Il bene possibile è ciò a cui guardare, non la perfezione in astratto, né una totalità volontaristica e sfiancante. Siamo donne e uomini che hanno già speso (sbagliando, o almeno senza risultati) tutti i propri averi, siamo, a volte, dissanguati dalla vita. E tutto il bene che ci è possibile è desiderare e chiedere un tocco.

Concentrarsi sul bene possibile pare operazione un po’ fuori moda in questi tempi: più facile seguire altre dinamiche e modi di stare al mondo. Cercare il colpevole è oggi modo di relazionarsi molto diffuso, così come concentrarsi su ciò che non funziona. Che segno davvero profetico è una Chiesa capace di fare di ogni gesto, anche visibile e storico, e di ogni parola uno strumento per riconoscere e realizzare il bene possibile, per quanto piccolo e apparentemente irrilevante. Ancora una volta, non si tratta di essere ingenui o faciloni, ma di far risplendere il primato della potenza di Dio che è benedizione piuttosto che la nostra volontà di giudizio.

Si tratta dunque di una questione di sostanza, e per questo pastorale. Proprio per sottolineare questo aspetto, il numero seguente (n. 44) ci fa notare come c’è possibilità di continuità e non contraddizione tra questo gesto, questo “tocco” e kerygma, cioè annuncio, anche esplicito se serve, perché «la Chiesa è mediatrice della benedizione di Dio per il mondo: la riceve accogliendo Gesù e la trasmette portando Gesù». Tra il cuore incandescente del dovere della Chiesa di annunciare il suo Signore e piccoli gesti (periferici?) di bene possibile riconosciuto e nutrito non c’è nessuna discontinuità, né contraddizione: piuttosto sta la logica misericordiosa di Dio, che dona il suo Figlio all’umanità in una terra periferica dell’Impero, Figlio che salva il mondo incontrando piccoli e poveri, peccatori e marginali e che muore fuori dalle mura della città, Lui escluso e dal Padre risuscitato.

Se da questa ricollocazione della Chiesa e del suo servizio al mondo rileggiamo l’interezza della Dichiarazione, mi pare diventi più chiaro e consequenziale la logica delle scelte che sono raccomandate e affidate alle Chiese sulle strade del mondo: esse sono chiamate ad ascoltare e esaminare con libertà queste scelte nella logica in cui sono proposte e a chiedersi anche quale è il modo migliore per renderle concrete per la parte di Popolo di Dio che in quella Chiesa vive e in quella cultura.

Che le Chiese locali possano e debbano responsabilmente fare e dire ciò che ritengono il bene possibile per essere segno e strumento storicamente vivibile e visibile della misericordia di Dio è la conseguenza inevitabile del paradigma che questa Dichiarazione ci propone. E che lo possano e lo debbano fare in ascolto e dialogo le une delle altre oltre che del pezzo di storia in cui vivono. Non è strano, né inconsueto che le opinioni sulle scelte concrete possano nel tempo e per parti del tempo anche divergere: perché stupirsi?

Solo un’astrazione generica trova consenso totale perché in realtà silenzia la pluriformità della vita, delle persone (e dello Spirito) che finisce per crescere e moltiplicarsi nel “buon senso pastorale” dei pastori e dei cristiani, ma sotto una coltre di silenzio e sotto il criterio del “si fa ma non si dice”.

La vita sinodale della Chiesa a cui siamo tutti chiamati a convertirci è, prima ancora che singoli eventi, regolamenti e documenti, l’uscita da questa logica. È la conversazione della fede che riprende perché ciò che si fa si dica, si ascolti e sia esaminato con il criterio del cuore stesso della Buona Notizia del Signore. È una conversazione costante, fatta di parole e di gesti, con-tatto, riconoscimento, ascolto, dialogo, perché cercare le forme (atti, luoghi e tempi…) per dare carne alle meraviglie che Dio compie è un’operazione difficile in un cambiamento d’epoca, ed è un’operazione che nessuno (davvero nessuno) può fare da solo.

La Dichiarazione si conclude con queste parole: «Così ogni fratello ed ogni sorella potranno sentirsi nella Chiesa sempre pellegrini, sempre mendicanti, sempre amati e, malgrado tutto, sempre benedetti» (Fiducia supplicans, 45): ci pare di poterci augurare che la Chiesa sia sempre più sacramento del fatto che non “malgrado tutto”, ma “proprio a causa di tutto” siamo sempre benedetti.

di Stella Morra

Consultore presso il Dicastero per la Dottrina della Fede