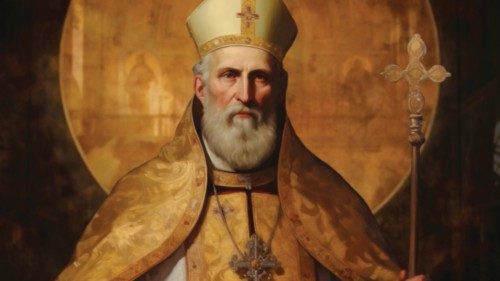

Il pastore umile ponte

Una vita all’insegna della sobrietà e della capacità di farsi “ponte” tra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente quella dell’antico patriarca di Antiochia dei Maroniti Stefano Douayhy (1630-1704), che nella serata di oggi, venerdì 2 agosto, viene elevato agli onori degli altari in Libano. La celebrazione per la beatificazione — a quasi quattrocento anni dalla nascita del venerabile servo di Dio avvenuta proprio il 2 agosto — si tiene presso la sede patriarcale di Bkerke ed è presieduta, in rappresentanza di Papa Francesco, dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi.

Nato a Ehden, nel nord del “Paese dei cedri”, Stefano cresce acquisendo sin da subito nozioni di lingua araba e siriaca, insieme a una solida formazione cristiana, morale e liturgica. Genio precoce, a soli undici anni, nel 1641, viene inviato presso il collegio maronita di Roma dove, secondo il suo biografo e contemporaneo, il patriarca Semaan, Stefano «brilla tra gli allievi, come il sole tra i pianeti». Il suo percorso di studi è segnato da un particolare episodio: dopo aver appreso il latino e le scienze logiche e matematiche, viene colpito da una malattia agli occhi. Ma grazie alla sua fede e alle sue preghiere e per intercessione della Vergine Maria alla quale si rivolge, recupera la vista.

Nel 1650 consegue il dottorato in Filosofia che gli serve come solida base per gli studi teologici dove eccelle, unendo attività intellettuale e gusto mistico. Tornato in Libano, il 3 aprile 1655 inizia a insegnare ai bambini, in particolare ai poveri e agli orfani, e fonda una scuola dove insegna per cinque anni. Ordinato sacerdote il 25 marzo 1656 nel convento di Mar Sarkis-Ehden, l’anno successivo si reca ad Aleppo, in Siria. In tal modo, inaugura quello che si potrebbe chiamare “il ruolo dei maroniti” nel riconfermare l’unione delle Chiese d’Oriente con la Chiesa cattolica, dedicando anche alle altre comunità orientali l’attenzione che spetta loro.

Tra il 1658 e il 1662, Douayhy presta servizio in numerose parrocchie. Compie anche un pellegrinaggio nei luoghi santi, al ritorno del quale, l’8 maggio 1668, viene elevato all’episcopato sulla cattedra della diocesi maronita con sede a Cipro. Vi rimane fino al 1670, svolgendo la missione di buon pastore e studiando libri e documenti relativi ai maroniti. Il 20 maggio dello stesso anno, all’età di 40 anni, viene eletto alla sede di Antiochia come patriarca e confermato da Papa Clemente x l’8 agosto 1672.

Seguono anni difficili, dovuti alla dominazione degli Ottomani. Douayhy stesso evoca queste vessazioni in una lettera di congratulazioni inviata a Papa Innocenzo xi in occasione della sua elezione, l’8 settembre 1679: «Molti villaggi sono stati svuotati — scrive —, alcuni monasteri incendiati, le chiese abbandonate, un gran numero di persone è stato ucciso e il resto disperso tra le nazioni straniere a causa del cambio di governatori e della loro tirannia. Ma i disegni del Creatore sono sfuggenti, e qualunque cosa ci accada, lo riceveremo con piacere».

Il 3 maggio 1704, il Patriarca Stefano Douayhy muore a Kanoubin. La sua figura viene ricordata soprattutto per l’esemplarità della condotta e per l’umiltà. Ha certamente brillato nelle “dispute” accademiche, ma ciò non gli ha impedito di rispettare gli altri intorno a sé e di ascoltarli con attenzione. Non ha sollecitato onori e lodi, ma ha adottato volontariamente l’isolamento monastico, dedicandosi all’insegnamento dei bambini. La sua umiltà, manifestata anche sulla cattedra patriarcale, non risulta in lui dalla debolezza; al contrario, è forte e coraggioso quando si tratta di tutelare i diritti della comunità. Sin dall’infanzia, pratica esercizi penitenziali e nell’arco dell’intera vita non mangia carne e non assaggia primizie dei nuovi frutti, alzandosi da tavola prim’ancora di sentirsi sazio: «Non vuoi che mortifichiamo un po’ il corpo per guadagnare qualcosa utile alle nostre anime?» afferma.

Con uno stile di vita sobrio e improntato alla povertà, testimonia una virtù che ha profondamente segnato i maroniti: l’ascesi, il distacco dalle ricchezze vane ed illusorie per cercare la ricchezza vera, autentica e profonda. Egli rinuncia a tutto, tranne che a Dio e ai diritti della comunità.

Studioso, storico, teologo e liturgista, compie ricerche sistematiche di documenti e manoscritti nelle biblioteche, pratica l’insegnamento come missione, si dedica all’Ordine Libanese Maronita (fondato nel 1695) per fornire alla comunità guide spirituali esemplari con la loro testimonianza.

Autore prolifico, rivede e corregge la maggior parte dei libri liturgici maroniti avendo cura di esaminarne l’autenticità e di assicurarne la fedeltà al patrimonio maronita e alla verità cattolica. Compone un’imponente Storia maronita, oltre a numerosi manoscritti del libro dell’Ordo, supervisionando la correzione del rito di consacrazione delle chiese e raccogliendo un volume intitolato Libro delle preghiere. Tra le sue grandi realizzazioni liturgiche e teologiche, si ricorda il libro dei Dieci candelabri o Candelabri dei santuari, dove la storia si intreccia con la teologia e la liturgia, confrontando i patrimoni delle diverse comunità in Oriente e in Occidente.

di Paolo Azzi

Postulatore