Interviste:

In Terra Santa

Le ferite causate dalla guerra, l’ipotesi dei due Stati, il ruolo dei cristiani, le vie per arrivare alla pace

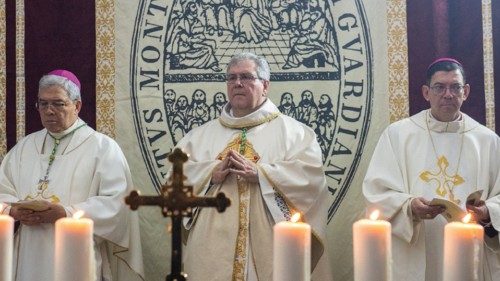

Preghiera e intercessione. Stare, nonostante tutto, in mezzo alle parti che si combattono, per testimoniare l’annuncio pasquale e la consapevolezza che il male è già stato vinto. È quanto emerge dalle parole di padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, in questa intervista con i media vaticani.

Padre Francesco, che aria si respira in questi giorni a Gerusalemme?

Dal 7 ottobre si respira un’aria molto pesante perché è come se si fosse rotto un equilibrio all’interno dello Stato d’Israele tra la componente ebraico—israeliana e la componente arabo/palestinese—israeliana. E anche l’equilibrio che bene o male c’era tra Israele e Cisgiordania: c’era la possibilità di andare e venire, senza grandi problemi, e anche per i palestinesi della Cisgiordania era abbastanza facile venire a lavorare. Da Gaza si usciva per andare a lavorare nei kibbutz vicini. Era possibile uscire per venire a curarsi a Gerusalemme con terapie non somministrate a Gaza. Dopo l’attacco del 7 ottobre si sono rotti tutti questi equilibri. Adesso dentro lo stesso Stato d’Israele la componente ebraico—israeliana ha incominciato a guardare con diffidenza alla componente arabo—israeliana e la componente arabo—israeliana ha cominciato a sentirsi sempre più insicura anche sui posti di lavoro e nella vita di tutti i giorni, anche camminando per la strada. Diversi dei nostri cristiani mi hanno detto: «Quando vado in giro in città, a Gerusalemme, evito di parlare arabo». Questo dice molto del clima che si è creato.

Come è vissuta la tragedia degli ostaggi rapiti da Hamas?

La vicenda degli ostaggi ha messo a dura prova queste famiglie che sono quasi tutte — salvo rare eccezioni — caratterizzate da una mentalità molto aperta: non erano famiglie ostili nei confronti della componente palestinese in Israele o in Cisgiordania, anzi. La loro sofferenza è stata e continua ad essere terribile, perché si fa un triste conto alla rovescia domandandosi quanti siano ancora vivi.

E per quanto riguarda la tragedia di Gaza?

La componente palestinese è ovvio che si senta solidale con Gaza: appartengono allo stesso popolo e soffrono nel vedere tanta distruzione: 35mila morti, di questi probabilmente più di 15mila sono bambini, e non sappiamo quanti sono ancora sotto le macerie… Una distruzione sistematica. Questo ha creato un senso di frustrazione, di rabbia, un conflitto interiore. Poi, non dimentichiamo che ci sono perfino cristiani, soprattutto della Galilea, che fanno parte dell’esercito, e combattono a Gaza. C’è un disagio e una grande difficoltà ad affrontare questi temi anche per noi cristiani di Terra Santa perché ci rendiamo conto benissimo delle sofferenze che ci sono da una parte e dall’altra. Ci rendiamo conto delle ragioni e dei torti da una parte e dall’altra. Desideriamo che questa guerra finisca, perché altrimenti il solco di odio ogni giorno diventa più profondo, e rimettere insieme i pezzi dopo sarà davvero molto difficile.

In questi mesi abbiamo assistito anche all’escalation degli atti violenti dei coloni.

In Cisgiordania abbiamo visto uno scatenarsi senza precedenti: se prima le loro azioni erano un po’ più controllate, durante questi sei mesi, no. Sappiamo inoltre che diverse migliaia di palestinesi della West Bank sono stati incarcerati con detenzione amministrativa: cioè sostanzialmente senza diritti. E sono alcune centinaia anche i palestinesi che sono stati uccisi in Cisgiordania, nel corso di operazioni militari, dei coloni o di altro genere e dunque non in circostanze legate ad attentati, attacchi o comunque ad azioni violente, ma anche nella vita ordinaria: contadini che andavano a raccogliere le olive e hanno incontrato coloni che poi gli hanno sparato. Serviranno tempi lunghi per superare questo tipo di ferita, perché la dimensione emotiva in questo conflitto è stata fortissima.

Tornando al 7 ottobre: che spiegazione si può dare per quanto è successo?

Ciò che è avvenuto il 7 ottobre avrà bisogno di essere studiato e approfondito, perché gli stessi quotidiani israeliani hanno messo sotto accusa sia il governo sia l’esercito per aver ignorato i documenti che l’intelligence dell’esercito aveva fornito e che parlavano di una possibile operazione di questo genere da parte di Hamas e dei segnali anche nei giorni precedenti. Credo che sia nell’interesse stesso di Israele far chiarezza.

Le conseguenze di quell’attacco terroristico efferato contro i civili sono quelle che abbiamo visto, e cioè la carneficina di Gaza...

La reazione è stata così forte proprio perché c’è stato uno shock. Anche da un punto di vista delle scelte militari sembra essere prevalsa la dimensione più emotiva, il desiderio di riaffermare una forma di supremazia militare, il desiderio di riaffermare una deterrenza che è stata in qualche modo messa in crisi e in discussione. Si vede il desiderio di affermare: “In futuro nessuno osi più tentare di far qualcosa del genere”.

Sono fatti che lasciano strascichi di odio. Per ricostruire le case bastano aiuti finanziari, per ricostruire pace nei cuori serve molto più tempo.

Le ferite rimarranno a lungo; per essere risanate avranno bisogno di leadership illuminate, da una parte e dall’altra, che sappiamo lavorare per una riconciliazione. In Europa nel Novecento si sono combattute due guerre mondiali con milioni di morti. Ma poi, invece di combattere per le risorse, si condivisero: questo fu il grande colpo di genio di Schuman, De Gasperi e Adenauer quando decisero di creare la Comunità del carbone e dell’acciaio. È un percorso che ha garantito all’Europa una stagione di pace. In questo momento non vedo la possibilità di far qualcosa di simile in Israele e Palestina, perché non c’è la condivisione dello stesso quadro culturale. L’Europa, bene o male, fino alla metà del Novecento, era un continente che faceva riferimento a valori cristiani e quindi anche ai valori della riconciliazione, della pace, della cooperazione e altri simili. Qui ora ci troviamo di fronte a culture che non sono così dialoganti tra di loro.

Che cosa pensa degli “Accordi di Abramo”?

Li vedevo positivamente: Paesi che erano su posizioni diverse per ragioni ideologiche che cominciavano a cooperare, anche se per interessi di tipo economico o difensivo. Per me era un primo passo e pensavo che, terminati gli accordi di Abramo, sarebbe diventato necessario anche mettere mano in modo politico alla questione palestinese. Invece proprio mentre era in dirittura d’arrivo anche un accordo con l’Arabia Saudita, c’è stato l’attacco del 7 ottobre. Un’operazione che non ha solo sabotato gli Accordi di Abramo, ma ha di fatto reso più difficile affrontare politicamente la questione palestinese. E allo stesso tempo lo ha reso necessario.

In effetti anche chi riteneva superata l’ipotesi dei due Stati adesso torna a quella che è sempre stata la posizione della Santa Sede.

Sicuramente adesso è più difficile che non dieci o vent’anni fa. Però, al tempo stesso, ora si è preso coscienza che la questione palestinese deve avere una soluzione politica. E quindi, il ritorno della teoria dei due Stati è legato anche al fatto che in questo momento credo non sia verosimile pensare a uno Stato unico. Il come concretamente mettere in piedi il secondo Stato, quello di Palestina — perché uno c’è già, quello di Israele — ha bisogno sicuramente del contributo prima di tutto dei diretti interessati, cioè dei palestinesi. Non si può far lo Stato di Palestina sulla pelle dei palestinesi, perché questa operazione è già stata fatta a suo tempo e non ha funzionato. Vanno coinvolti. Bisogna poi che i Paesi più influenti — in primis gli Stati Uniti, ma anche i Paesi arabi del Golfo — aiutino a trovare la forma adatta. I problemi, si sa, sono risolvibili. A suo tempo Sharon, quando decise il ritiro dei coloni da Gaza, fu anche in grado di realizzarlo concretamente.

Com’è possibile oggi un’ipotesi del genere?

In Cisgiordania, se lo Stato di Israele accetta la soluzione dei due Stati, dovrà optare o per il ritiro dei coloni o per l’integrazione dei coloni in uno Stato palestinese, come in Israele c’è una componente di lingua araba nello Stato ebraico, o un’altra forma comunque da studiare. Sappiamo che i modelli statuali sono di tanti tipi, ce ne sono alcuni in cui si prevedono regioni autonome. Non è un qualcosa che si fa in pochi mesi, però non può neanche essere lasciato a una indeterminatezza da calende greche. Per dare anche una speranza ai palestinesi, bisogna anche fissare una data certa entro cui questo Stato comincerà ad esistere, e di conseguenza bisogna fissare una road—map. Ovviamente, prima però bisogna che la guerra finisca e bisogna che ci sia anche un sostegno a livello internazionale perché chi vive in Cisgiordania e ancor più chi vive a Gaza, si trova in difficoltà inimmaginabili.

I cristiani come vivono quanto sta accadendo?

I cristiani sono una realtà molto differenziata al loro interno. Da un lato sentono di appartenere a un popolo, dall’altro sentono anche, in quanto cristiani, di essere chiamati ad andare al di là di una visione etnica. Anche i cristiani soffrono molto, in questo momento, perché si trovano in mezzo e vengono tirati da entrambe le parti. C’è chi, da una parte e dall’altra, vorrebbe che i cristiani si schierassero in modo unilaterale. I cristiani cercano di essere donne e uomini di pace e in genere i cristiani in Terra Santa sono — oserei dire — la componente culturalmente più pacifica, e quindi quella che in qualche modo potrebbe dare un contributo, in futuro, a quel percorso di riconciliazione di cui parlavamo. Si sentono però frustrati perché, spesso al di là delle affermazioni ufficiali e di quelle ad uso del marketing politico, dal mondo ebraico sono considerati semplicemente arabi e dal mondo arabo non sono considerati sufficientemente arabi in quanto cristiani. In questo momento è tornato il desiderio di emigrare. Di quelli che vivono a Gaza, credo che ne rimarranno molto pochi, ed è un peccato, perché Gaza è negli Atti degli Apostoli, è uno dei luoghi in cui fiorì anche il monachesimo nei primi secoli. Anche in Cisgiordania molti stanno pensando di andarsene. Ma la cosa più sorprendente è che anche in Galilea, a motivo della criminalità organizzata locale, molti pensano di emigrare.

Che cosa significa, di fronte a tutto questo, credere nella Resurrezione?

Il cristiano, prima di tutto, crede nel messaggio della Resurrezione, ma sa che il tempo della storia non è ancora il tempo della piena comunione di tutti i popoli nella Gerusalemme celeste. Noi siamo ancora in una fase di mezzo, il tempo della storia è ancora un tempo di tensioni: così è descritto nei Vangeli, così è descritto nelle Lettere di Paolo, e così è descritto in quel testo meraviglioso che è l’Apocalisse, che descrive lo scontro nella storia tra chi segue l’Agnello immolato e chi segue altre logiche e trasforma tutto in mercato arrivando persino a comprare e vendere vite umane. Quello che noi dobbiamo tener vivo dentro questo campo di battaglia che è la storia, è la speranza certa che nasce dal fatto che il Cristo ha già vinto il male e la morte con la sua Risurrezione. Essere cristiani in Terra Santa rappresenta una vocazione particolare. I cristiani qui sono strettamente legati alla dimensione storica della rivelazione e dell’Incarnazione. Pochi o tanti che siano, non ha importanza, ma è fondamentale che i cristiani di Terra Santa aiutino sempre tutta la Chiesa a ricordare la dimensione storica del cristianesimo, che è una dimensione molto importante per evitare di dissolvere il cristianesimo in forme di gnosi o in forme di religioni dei miti.

Dopo l’attacco agli Stati Uniti dell’11 settembre, nel Messaggio per la Giornata della Pace del 2002, Giovanni Paolo ii scrisse: «Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono». Quanto sono importanti riconciliazione e perdono?

La riconciliazione è fondamentale. Credo che quel messaggio sia in assoluto il più importante messaggio per le Giornate della Pace che sia mai stato fatto da un Pontefice. E sta accanto all’enciclica Pacem in terris di Giovanni xxiii che elenca quattro colonne per la costruzione della pace: la giustizia, la verità, la carità e la libertà. La riconciliazione, come afferma Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti, ha una dimensione non solo di giustizia ma anche di verità. E quindi è necessario, per poter fare un percorso di riconciliazione, riuscire anche a chiamare le cose con il loro nome. Lo stesso vale per il perdono. Il perdono non è un’amnistia, non è un far finta che niente sia successo. Il perdono è assumere su di sé tutte le conseguenze negative, di sofferenza, di male, che il male produce. Quando pensiamo al perdono, pensiamo a Cristo in croce, dalla croce che perdona. Per poter perdonare, devo accettare quel tipo di sofferenza che mi permette di non reagire. Allo schiaffo, come ha fatto Gesù nell’ora della Passione, non replico con lo schiaffo.

Come far nascere un percorso così in Terra Santa?

Sarà molto lungo perché per noi cristiani la riconciliazione è universale, riguarda tutti. Il mondo ebraico e il mondo musulmano hanno la categoria della riconciliazione ma per lo più viene applicata all’interno della propria comunità. Allora, ancora una volta, la presenza dei cristiani diventa fondamentale, perché porta a superare sia l’orizzonte etnico sia l’orizzonte della propria comunità religiosa. E i cristiani devono essere disposti a pagare anche un prezzo di sofferenza per questo. Non si può pretendere da tutti, quindi capisco quelli che non ce la fanno più e lasciano il Paese come è accaduto in Iraq, in Siria, in Libano, perché hanno timore per la propria vita o per quella dei propri familiari. Al tempo stesso, quando mi viene chiesto, soprattutto da parte dei giovani, perché rimanere, rispondo così: «Il tuo Paese, senza la presenza cristiana, sarà migliore o peggiore?». La risposta che mi danno sempre è: «Sarà peggiore». Quelli che rimangono, sanno che devono pagare un prezzo: il prezzo dell’essere fedeli a Cristo e anche di donare la vita, nel senso che alla fine poi è questo ciò che succede.

In questi mesi, che cosa ha significato per lei essere Custode di Terra Santa?

È cambiato l’approccio alla realtà. Prima del 7 ottobre pensavo che fosse possibile andare avanti pian piano, e far crescere le iniziative di dialogo avviate sia sul versante del mondo ebraico israeliano sia sul versante del mondo musulmano, in modo speciale, in questo secondo caso, nelle scuole. In questi sei mesi ho visto che molte delle iniziative avviate si sono in qualche modo “congelate”, e questo mi porta a dire che bisogna avere pazienza nel senso di saper aspettare il tempo in cui sarà possibile riavviarle. Poi ho sentito molto più importante il servizio della preghiera, il valore dell’intercedere: si tratta di camminare in mezzo a due realtà chiedendo a Dio che in qualche modo faccia trovare un punto di incontro. Tante volte ci siamo confrontati con il patriarca Pizzaballa, e abbiamo anche constatato che in questa realtà non sono in gioco solo volontà umane, ma c’è un mistero del male che è all’opera. Quindi avverto ancora di più questo bisogno di pregare. Infine ho cercato di incoraggiare i frati prima di tutto, e poi la gente, per tener viva la speranza.

Di fronte a ciò che sta accadendo è facile essere pessimisti...

Il pessimismo è una mancanza di fede. Lasciarsi divorare dal pessimismo significa non credere nella potenza della Pasqua. Io nella potenza della Pasqua ci credo: credo che Cristo ha realmente vinto il male e la morte e credo che quelli che oggi cercano di risolvere i problemi in un certo modo hanno già perso in partenza. So che chi sceglie di usare la violenza in qualche modo ha già perso. Perché Cristo morto e risorto ci dice che è un’altra la prospettiva in cui vivere e dal punto di vista della quale anche affrontare i problemi.

Vi siete sentite sostenuti in questi mesi di guerra?

Tantissime persone manifestano vicinanza, scrivono per dirci che ci ricordano, che pregano per noi Ci siamo sentiti molto sostenuti, sempre, dal Papa, perché non ha mai cessato di parlare di pace, anche sapendo che era un tema impopolare, anche sapendo che era un tema incompreso. E ha ricordato sempre Palestina, Israele, Terra Santa... Ho detto in più di un’occasione che noi siamo, per certi aspetti, dei privilegiati, perché ci sono molte altre realtà che sono in sofferenza e che non sono ricordate come lo siamo noi. E poi siamo stati sostenuti anche molto dal nostro Ordine. Dunque direi che nel complesso il sostegno l’ho sentito. Quello di cui abbiamo e avremo bisogno nei prossimi tempi, oltre alla vicinanza, sarà anche un sostegno concreto per poter aiutare i cristiani e la popolazione locale di fronte alle difficoltà economiche che la guerra ha portato.

di Andrea Tornielli