Una forza multinazionale

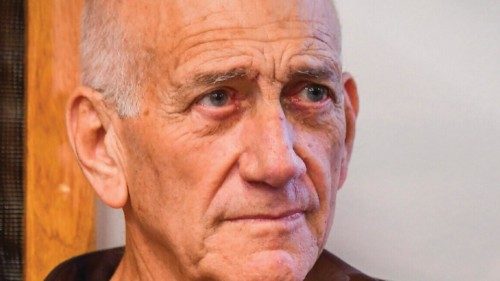

Ehud Olmert è stato primo ministro di Israele dal 2006 al 2009. Probabilmente il leader israeliano che più si è avvicinato alla possibilità di una pacificazione definitiva e duratura con i palestinesi. Dimessosi dalla carica in seguito al coinvolgimento in uno scandalo finanziario, è una delle voci politiche più ascoltate nel Paese per la sua lucidità e visione prospettica.

Lo abbiamo incontrato nel suo ufficio di Tel Aviv.

Cosa è successo realmente il 7 ottobre? Ovvero, il feroce attacco di Hamas è stato reso possibile soltanto da una debacle militare israeliana o è la conseguenza di un più generale deficit di strategia politica?

Per la mia posizione attuale non posso conoscere ogni singolo dettaglio, ma mi sento di poter dire con certezza che Israele era già in possesso nelle settimane precedenti di sufficienti informazioni per prevedere l’attacco. La nostra intelligence sapeva, conosceva i dettagli, gli addestramenti dei miliziani delle ultime settimane. Perché allora queste informazioni non sono state tenute in conto? La risposta sta in un approccio mentale arrogante che caratterizza la politica israeliana, e non da oggi. Non riguarda i militari o l’intelligence, ma la politica. È la stessa presunzione arrogante che già si manifestò il 6 ottobre di 50 anni fa allo scoppio della guerra di Yom Kippur. Sarebbe già dovuta bastare questa coincidenza temporale a suscitare qualche timore e sospetto. All’epoca avevamo sufficienti informazioni sull’imminenza di un attacco tanto da parte egiziana e anche dalla Siria. Ma anche in questa occasione come nel 1973 è prevalsa quella medesima arroganza che è data da un inconsistente complesso di superiorità nei confronti degli arabi: “Ma chi sono in fondo gli arabi? Perché dovremmo preoccuparci di loro? Li abbiamo già sconfitti, nel ’48 poi nel ’67”. Questo fu il pensiero corrente alla vigilia della guerra di Yom Kippur, che ci portò ad una iniziale disfatta che poté essere ribaltata solo dopo amare settimane di perdite, che costarono la vita ad oltre 3.000 soldati israeliani. Lo stesso scenario si è riproposto il 7 ottobre: “Gli arabi? Questi palestinesi non hanno armi sofisticate, non hanno tecnologia, non hanno aerei, non hanno missili a lunga gittata, non hanno carri armati, non hanno divisioni di fanteria, non hanno nulla; e allora di che dovremmo preoccuparci?”. Questo è il motivo reale del perché Hamas non abbia incontrato alcuna effettiva resistenza e abbia potuto consegnare il suo carico di terrore nei villaggi israeliani oltre il confine. Dunque nient’altro che il risultato di un atteggiamento di superiorità arrogante, di sufficienza. Ma da dove è venuto questo atteggiamento? Fondamentalmente dal governo, da questo governo.

Quale avrebbe dovuto invece essere invece l’atteggiamento israeliano davanti ad un attacco del genere?

Guardi, lei conosce la mia storia. Lei sa dei miei rapporti passati con Abu Mazen e di quanto fossimo stati vicini alla soluzione definitiva dei «due popoli per due Stati». Solo ieri mattina sono stato contattato da ambienti vicini al presidente palestinese, per chiedermi se fossi disponibile ad incontrarlo di nuovo per rilasciare una dichiarazione comune su come uscire da questa crisi. Con Mahmud Abbas ci conosciamo da tantissimi anni e abbiamo sempre dialogato intensamente, anche se i nostri dialoghi non sono approdati a niente di concreto e, alla fine, mi hanno lasciato insoddisfatto. Noi avevamo raggiunto un accordo che era il migliore che lui poteva allora raggiungere, e che mai altri dopo di lui potranno mai raggiungere. Ma se l’è lasciato scappare. Avevo offerto l’ipotesi di uno Stato palestinese con i confini del 1967 e — sulla base della proposta formulata dal presidente Bush per una soluzione definitiva —, integrati dall’individuazione di tre aree demografiche occupate nel 1967 da annettere ad Israele, le aree di Gush Etzion (già abitata da ebrei e poi occupata dalla Giordania nel 1948), quella di Maale Ha Adumim (che è nei sobborghi di Gerusalemme) e quella di Ariel. Tutte e queste tre aree rappresentano il 4,4 per cento del territorio della West Bank occupato da Israele nel ’67. In cambio noi avremmo reso, in compensazione, territori che erano di Israele già prima del ’67. Alla mia proposta Abu Mazen rispose di no: «Vogliamo esattamente e interamente i territori che furono occupati con la guerra dei 6 giorni». Al che io risposi: «Ok, se è questo che vuoi, devi allora sapere che Gaza rimarrà separata dalla West Bank, perché nel ’67 non c’era nessun collegamento tra le due aree. Viceversa noi siamo pronti a costruire un’autostrada che colleghi Gaza con il resto dello Stato Palestinese, se tu accetti lo scambio». Aggiunsi anche che Gerusalemme Est sarebbe stata riconosciuta capitale del nuovo Stato palestinese, separandola dalla Gerusalemme ebraica, ma che Israele avrebbe rinunciato alla sovranità sulla Old City e sulla Spianata del Tempio, se anche i palestinesi avessero fatto lo stesso. Proponemmo la costituzione di un trust di cinque nazioni: Arabia Saudita, Giordania, Palestina, Israele e Usa, per la gestione della Old City e del Monte del Tempio, sotto il patrocinio del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che garantisse le pratiche religiose delle tre religioni secondo lo status quo. Infine, sul tema dei rifugiati proposi che esso venisse affrontato nella cornice delle risoluzioni assunte dalla Lega Araba nel 2002, e riconfermate nel vertice di Riad del 2007. Proposi poi anche un piano di collaborazioni reciproche su acqua, energia, ambiente ecc.

Perché allora Abu Mazen rifiutò?

Abu Mazen in realtà non rifiutò. Semplicemente non disse sì. Ci incontrammo molte volte, e lui non oppose mai un rifiuto. Mi chiese di vedere le mappe della situazione che gli proponevo. Gli risposi: «Abu Mazen ti consegno le mappe solo se le firmi. Perché, ti conosco, se te le consegno e basta, tu riappari fra 5 anni dicendo questo già ce l’avete concesso, ora voglio altro!». Ovviamente si trattava di quelle battute che si fanno per alleggerire una trattativa lunga ed estenuante.

E come finì?

Finì che ci accordammo per far studiare le mappe ai nostri reciproci esperti con l’impegno di vederci dopo un paio di giorni. Ma dopo un paio di giorni ricevetti una telefonata da un suo assistente che mi disse che Abu Mazen era dovuto partire per la Giordania. «Ok — dissi — aspetto che mi richiamate». Ma non fui mai richiamato. Probabilmente le sue buone intenzioni furono ostacolate dai suoi.

E lei invece non incontrò ostacoli dai suoi?

Certo che sì. Ma ero confidente di poterle superare. Ma sicuramente mi feci diversi nemici in quell’occasione. Altrimenti... [ci pensa un attimo prima di continuare n.d.r.], altrimenti non sarei finito coinvolto nel presunto scandalo che mi ha costretto alle dimissioni. Chi cerca la pace a volte corre più rischi di chi vuole la guerra. Ma in fondo mi è andata meglio che a Rabin...

Ma a parte questo aspetto personale, quello che conta è che quando è salito al potere Netanyahu ogni possibilità di dialogo è terminata. Ha cominciato a riferirsi ad Abu Mazen come un nemico, un nazista, un supporter del terrorismo, in ciò sospinto dai gruppi ebraici messianici. Così ha proclamato di non voler negoziare alcunché con Abu Mazen, e invece si è operato nel promuovere nei fatti il ruolo di Hamas contro Fatah e l’Anp. Nelle sue campagne elettorali Netanyahu prometteva la distruzione di Hamas, ma una volta al potere ha cominciato a flirtarci. E questo per il semplice motivo che se non vuoi negoziare una pace con i palestinesi Hamas è l’interlocutore ideale. Chi si metterebbe mai al tavolo con Hamas?

E come pensava di poter risolvere comunque il problema palestinese?

Semplicemente non lo pensava. La soluzione del problema palestinese non è mai stata nell’agenda di Netanyahu. Lui pensava, come in effetti è avvenuto, ad un periodico reciproco scambio di artiglieria che gli consentisse di dire “Sto combattendo Hamas”. La verità è che Bibi Netanyahu ha rimosso il problema palestinese. Ma ha sbagliato i calcoli per la sua presunzione, e il 7 ottobre ha ricevuto un uppercut imprevisto. Che però ha colpito 1.200 israeliani innocenti e pacifici.

E ora la situazione è molto più complicata.

Certo. Ora il problema palestinese è tornato prepotentemente in agenda. Ora è arrivato il momento di tornare alla realtà e comprendere che il problema esige una soluzione. Certo, non ho nulla da eccepire sul fatto che Hamas debba essere messa subito in condizione di non nuocere più a nessun cittadino israeliano. Hamas è un’organizzazione terroristica, come lo è Isis, come Al Qaida, e va distrutta. Ma non possiamo ignorare che a Gaza ci sono più di due milioni di palestinesi, e che anche di più ce ne sono nella West Bank. Che in questa terra complessivamente il numero dei palestinesi è uguale a quello degli ebrei. Che è irrealistico pensare — come pure qualcuno vagheggia — che possano essere espulsi, o anche discriminati nei basilari diritti civili, politici e sociali.

È irrealistica anche una possibile integrazione sotto una comune istituzione statuale? In fondo in Galilea, nel nord di Israele un’integrazione in qualche modo si è realizzata.

Sicuramente. I problemi tra ebrei e arabi nel Nord del Paese sono in fondo problemi minori, non dissimili da quelli che vivono tanti altri Paesi. E non penso che molti arabi israeliani sarebbero disposti un domani a trasferirsi altrove. Tuttavia occorre riconoscere che la situazione degli arabi che vivono nei territori occupati è diversa, e che essi meritano condizioni di vita e diritti diversi. Al nord abbiamo ben altro tipo di problema che non l’integrazione, abbiamo il problema della minaccia costante che ci viene dall’Iran. Hezbollah è il braccio armato dell’Iran, così le milizie sciite in Iraq, così gli Houthi in Yemen, così come la stessa Hamas che si nutre del supporto militare dell’Iran. L’Iran sta estendendo la sua sfera d’influenza in tutta la regione mediorientale, e questo non dovrebbe preoccupare solo noi. L’accumulo di razzi che Hezbollah ha puntato sulla nostra frontiera settentrionale è assai grande, e si tratta di armi ben più pericolose di quelle usate da Hamas, per potenza e gittata.

Se lei fosse stato ancora il primo ministro come avrebbe reagito all’attacco del 7 ottobre? Avrebbe comunque scatenato la guerra?

Beh, mi lasci dire che se fossi rimasto primo ministro non saremmo arrivati al 7 ottobre. Ci sarebbe stato tutto un altro discorso di rapporto con i palestinesi. Guardi, io non ho dubbi sul fatto che l’organizzazione militare di Hamas vada distrutta. Ma Hamas non è soltanto un gruppo terrorista. È anche un’ideologia. E le ideologie non si distruggono con le armi. Ma distruggere la forza militare di Hamas è ora improrogabile.

Anche a prezzo di 15.000 morti civili?

Io non so se sono veramente 15.000, perché, sa, le guerre si combattono anche con la propaganda. E poi io non amo discutere di numeri, perché per me non 15.000, né 10.000 o 5.000, ma già solo una vittima civile incolpevole mi inchioda a delle responsabilità. Di qualsiasi parte sia la vittima. Certamente non è una colpa essere nati, o vivere a Gaza. Ma le posso assicurare che, per come da primo ministro ho potuto conoscere l’Idf [Israeli Defence Force n.d.r.] i nostri soldati, i nostri ufficiali, non hanno mai perseguito l’uccisione di civili incolpevoli. Un solo bambino palestinese ucciso come risultato di un’azione dei nostri soldati per me rimane una tragedia. Purtroppo queste sono cose che nelle guerre succedono. Non solo in Israele. Pensi a quante migliaia di vittime innocenti sono state procurate dagli Alleati nella seconda guerra mondiale per liberare l’Europa dal nazifascismo. È successo con i bombardamenti in Germania, è successo a Roma, nella città del Papa nel 1943.

Girando qui a Tel Aviv, come a Gerusalemme, sento però costantemente pronunciata per strada la parola “revenge”, vendetta. David Grossman dice che Israele uscirà da questa crisi con un ancora più diffuso sentimento oltranzista, nazionalista-religioso, intollerante nei confronti degli arabi.

Io spero che Grossman si sbagli. Penso invece che l’alto prezzo che abbiamo pagato renderà il popolo israeliano più consapevole che occorra garantire una vita tranquilla e una pace duratura, che non possiamo vivere sempre in guerra. Consapevoli che il problema palestinese non può essere ulteriormente rimosso. Veramente non credo che l’opinione pubblica israeliana uscirà da questo tempo ancora più polarizzata su posizioni nazionalistiche-religiose. Vedo invece tanta stanchezza, tanta voglia di mettere la parola fine a questa storia tragica che dura da 75 anni. Sconfiggeremo militarmente Hamas, cercando di limitare quanto possibile danni ai civili. Ma questo impegno militare non esaurisce la nostra strategia, che è piuttosto quella di gettare le basi per una soluzione definitiva del conflitto.

Quanto durerà ancora la guerra?

È ancora difficile dirlo oggi. Credo che più vittime civili si conteranno e più la pressione della comunità internazionale si farà sentire per una rapida conclusione delle operazioni militari. Abbiamo ricevuto finora adesioni e sostegni da molti Paesi occidentali, da Biden, da Sunak, anche da Scholz, e da Meloni. Dobbiamo ora mostrare a questi nostri sostenitori che siamo capaci non solo di difenderci, ma anche di pacificare. Ricordo che dopo la guerra in Libano si pose il problema della costituzione di una forza d’interposizione multinazionale. Credo che la soluzione oggi possa essere analoga: dobbiamo convincere Biden, la Nato, l’Europa a mandare una forza internazionale d’interposizione a Gaza. Per un periodo di tempo limitato, un anno direi. E nel frattempo realizzare una nuova amministrazione civile in Gaza. E una volta fatto questo ripartire seriamente a negoziare la soluzione dei due Stati. Dobbiamo costruire una strategia, che oggi non c’è, avere un orizzonte politico. Se noi costruiamo questo orizzonte politico e dichiariamo il nostro impegno a riprendere i negoziati per i due Stati, i nostri partner occidentali saranno soddisfatti e ci lasceranno completare l’operazione militare di cancellazione di Hamas da Gaza. Diversamente avremo una pressione fortissima a ritirarci senza aver prima completato l’operazione e senza neanche aver riportato tutti gli ostaggi a casa.

Questo non sembra però l’orientamento del governo di Netanyahu.

Vorrei sapere qual è allora. Perché vede, le ripeto, il problema di Israele oggi è quello di definire una strategia, un orizzonte. Non si fa una guerra senza avere degli obiettivi strategici. Abbiamo il dovere di pensare non al piccolo cabotaggio del domani, ma al futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. Abbiamo il dovere di preparare per loro un futuro di pace.

Vede, anche tra coloro che oggi si oppongono a Netanyahu io non sento nessuno parlare di “due Stati”, non vedo nessuno immaginare un orizzonte strategico per il Paese. Quando negoziai per due anni di seguito con Abu Mazen, ricordo che un giorno gli dissi: «Presidente, qui non stiamo discutendo di qualche chilometro quadrato di terra da spartirci, qui stiamo facendo la storia, perché da quello che io e te definiremo dipenderà la vita di milioni di persone. E anche di più, perché lo sai che su questa piccola e contesa terra si agitano gli interessi delle grandi potenze mondiali».

E rimarrebbe il problema dei coloni, e degli insediamenti.

Guardi che con il piano che stavamo discutendo con Abu Mazen, e l’individuazione di quelle tre aree da annettere in cambio di altri territori che le citavo prima, il problema dei coloni si ridurrebbe a poco più di 100.000 unità che non sarebbero poi complicate da ricollocare.

Ma le ripeto ancora: il problema non è tecnico, non è un problema di mappe geografiche, ma di orizzonti politici, di visioni. Che non possono non essere che visioni di pace.

da Tel Aviv

Roberto Cetera