E le suore scelsero

Una silenziosa ribellione alle origini delle Congregazioni religiose

Anno Domini 1566: con un documento solenne in forma di bolla pontificia, papa Pio

Al centro di tutto vi era una questione fondamentale: quella della libertà delle religiose di agire tangibilmente nel secolo attraverso l’apostolato sociale, l’attività evangelizzatrice, la predicazione.

Nel corso del medioevo e della prima età moderna, l'esperienza religiosa femminile si era espressa in una pluralità di forme e voti diversi, che non si limitavano solo alla scelta di vita monastico-contemplativa. Ne era derivato un mondo vivacemente attivo e composito, costituito da donne che si muovevano in autonomia nella società che le circondava, riuscendo a volte a ritagliarsi veri e propri ruoli di leadership in qualità di teologhe, predicatrici, scrittrici spesso di grande profondità.

Nel

Dunque venne meno qualsiasi possibilità di essere al tempo stesso mulieres religiosae e donne libere di vivere la propria vocazione in modo attivo nel secolo. Almeno in teoria la questione fu chiusa una volta per tutte: i portoni delle comunità vennero sprangati e la chiave buttata via. In tal modo – forse pensarono le alte gerarchie ecclesiastiche – la alacre e (ai loro occhi) pericolosa operosità femminile era finalmente domata, placata, incanalata all’interno di un modello religioso e spirituale esclusivamente contemplativo, ben definito e controllabile: quello della monaca di clausura.

Placate? Domate? Neanche per sogno. Le vie del Signore sono infinite, e infinite sono anche le vie dell’intraprendenza di cui le donne sono capaci quando credono fermamente in un ideale, in una missione da compiere, in un compito da svolgere a vantaggio e a servizio di pochi o di molti. Tuttavia, comprendendo che una ribellione eclatante alle decisioni conciliari e pontificie sarebbe stata inutile, queste religiose si ingegnarono. Trovarono delle vie alternative per restare in prima linea a combattere ignoranza e malvagità, portare sollievo alle piaghe materiali e spirituali del prossimo, curare, evangelizzare, educare.

Pur cercando di non apparire manifestamente ribelli, esse di fatto si ribellarono. E lo fecero piegandosi a un compromesso: accettarono di non essere riconosciute a tutti gli effetti come religiose, ma come “semireligiose”, suore che rinunciavano a proferire voti solenni, decisione che per alcune fu profondamente dolorosa. Emisero quindi voti semplici o privati, o in alcuni casi addirittura nessun voto, limitandosi a una promessa di perseveranza o stabilità nella scelta di vita intrapresa. Si dotarono comunque di regole, poi di una organizzazione gerarchica con a capo solitamente una superiora generale, ottenendo il riconoscimento delle autorità diocesane locali, che intesero l’importanza della loro azione sul territorio, non solo per la gente ma pure tra la gente.

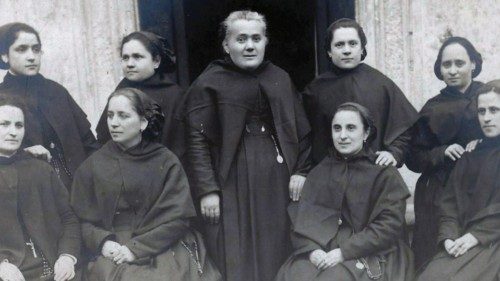

All’inizio furono pochi gruppi di coraggiose, ma a partire dalla seconda metà del Seicento divennero sempre più numerose fino a moltiplicarsi in modo esponenziale nel

Furono ribelli, dunque, ma al tempo stesso profetiche. Se infatti la Chiesa faticò a lungo ad assegnar loro una collocazione ufficiale, alla fine capì e arrivò a riconoscerle formalmente al termine dell’Ottocento, dopo qualche timida apertura settecentesca. Certo, c’erano voluti circa tre secoli. Secoli nei quali migliaia di donne si votarono alla cura di ammalati ed emarginati, al recupero di donne traviate, all’attività missionaria, all’educazione delle bambine. Anzi, con il loro impegno didattico rivolto alle fanciulle di ogni ceto sociale (e non più solo alle aristocratiche, educate a casa o nei costosi educandati monastici) diedero prova di una sensibilità e di una consapevolezza del problema della formazione femminile in anticipo sui tempi. Ancora una volta, perciò, non solo ribelli ma pure profetiche e decisamente all’avanguardia.

Queste donne, divenute protagoniste del loro destino, insegnarono e insegnano tuttora agli altri a prendere (o riprendere) in mano la propria vita, a essere perseveranti, a credere nella Provvidenza, a costruire un futuro degno di questo nome e in linea con i talenti ricevuti alla nascita. Le congregazioni religiose femminili continuano a rappresentare oggi una realtà importante e una delle colonne portanti del cattolicesimo in tutto il mondo.

Un esercito di donne operose, che affonda le sue radici nell’intraprendenza e nella determinazione di alcune prime, indomabili, ribelli silenziose.

di Alessia Lirosi

Professoressa associata di storia moderna, Università Niccolò Cusano