Una struttura sincera

La bellezza in architettura non risponde a canoni assoluti, scientificamente ed esteticamente predeterminati. Il suo valore si fonda sulla combinazione di elementi che, se presi singolarmente, sono difficili da riconoscere e definire; al contrario, nella composizione dell’insieme, prendono corpo opere formalmente concluse, capaci di comunicare ricche e intense suggestioni. L’intero panorama dell’architettura è percorso da molteplici soluzioni formali e costruttive, appartenenti a epoche diverse, ordinate secondo tipi, stili e modelli di riferimento: tra questi, un posto di rilievo, declinato con chiarezza soprattutto nell’età moderna, è il ruolo dominante della struttura, messa al centro della costruzione dell’immagine.

A partire dalle imponenti arcate degli acquedotti romani per giungere agli essenziali impianti strutturali di Pier Luigi Nervi, Riccardo Morandi e Angelo Mangiarotti, rappresentanti della raffinata cultura ingegneresca italiana del Novecento, si consolida una linea, sintetizzabile nella dichiarazione di una esibita semplicità compositiva, sostenuta da eleganti soluzioni portanti.

L’immagine comunica sincerità: non esistono elementi nascosti, proprio perché è alla scelta strutturale che viene affidata la qualità dell’architettura. Sono opere, per lo più ponti, palazzi dello sport, sale per grandi raduni, estremamente fotogeniche, comprensibili, familiari a tutti, sebbene, nella realtà, governate da complicati calcoli statici cui è affidata la costruzione di un esito formale scarno, ma essenziale. La descrizione estetica è condensata in pochi segni, ben pronunciati, mai soffocati da decori sovrapposti. I rivestimenti, quando ci sono, servono solo a proteggere le parti portanti, altrimenti esposte agli agenti esterni, oppure a modellare un involucro, spesso una pelle sottile e leggera, indispensabile per chiudere uno spazio interno, costruito dalle nervature di un telaio sempre ben riconoscibile.

L’Aula Paolo

Nervi, riconosciuto come il maestro capostipite di tutti i progettisti-strutturisti italiani, avvia la sua attività attraverso il duplice impegno di ingegnere, ma anche di costruttore-imprenditore. La sua azienda, all’inizio molto piccola, percorre un’attività sperimentale di produzione artigiana, che segnerà in modo profondo la linea della sua intera evoluzione. Al calcolo scientifico Nervi, e con lui quasi tutta la Scuola italiana di ingegneria, affianca la prova modellistica, per combinarla in una sintesi estremamente efficace destinata al controllo della struttura e della forma.

Il critico Sergio Poretti riconosce in questo modo di operare una sapienza positivista, pervasa tuttavia da quella formazione umanista che è alla base della cultura italiana, sia laica che religiosa. In tutte le opere, riconducibili a questa ispirazione, emergono i motivi di una ricerca spirituale, nelle cui origini è possibile rintracciare l’audacia formale e costruttiva di molti edifici del nostro passato, come le sperimentali cupole del Rinascimento. La tessitura densa, che disegna l’interno della volta dell’Aula Paolo

Nella fattura raffinata dei “pezzi”, che accompagnano le linee di forza della struttura, risiede l’originalità della ricerca di Nervi. La costruzione artigianale è l’espressione concreta di un pensiero, che si spinge fino alla grande dimensione di una sala per oltre 10.000 posti attraverso la calibrata modellazione dei singoli componenti, costruiti uno a uno, quasi manualmente. La natura, spesso ancora familiare, dell’imprenditoria italiana del secondo dopoguerra, non ha il respiro per sostenere il modello “ricco” della reiterazione standardizzata degli elementi costruiti fuori opera e poi montati, che tende a imporsi nel resto dell’Occidente. Ma è proprio qui la sua originale ricchezza, ampiamente raccontata dall’Aula Paolo

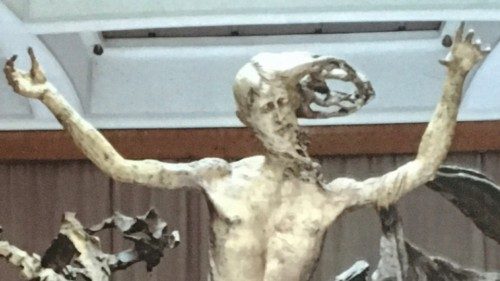

Al vigore muscolare di un sistema strutturale, dove l’uso generoso di ferro e cemento assicura la solidità a una copertura di grande luce, viene sostituita la leggerezza di una membrana sottile, che riveste la copertura, resa robusta dalle pieghe e dalle modanature di una forma appropriata. La volta parabolica a doppia curvatura, libera da appoggi interni, descrive nella pianta, anch’essa percorsa da una doppia curvatura, una direzione chiara, che guida i partecipanti alle udienze verso la parete di fondo, ben riconoscibile, marcata peraltro da un importante organo a canne (1972) e dalla Risurrezione di Pericle Fazzini (1975), gigantesca scultura dalla composizione fortemente drammatica.

Il riconosciuto prestigio internazionale del progettista e l’autorevolezza, anche carismatica, di Paolo

L’Aula Paolo

di