«Kèrigma»

«Ripartire dall’esperienza di misericordia che ci viene offerta, sebbene abbiamo peccato, significa riformare la nostra vita con l’aiuto della grazia, di modo che la nostra libertà, invece di alienarci, ci aiuti a conformare questa vita al disegno di Dio». Il punto di partenza, pertanto, «non può essere quello di rimproverare i deboli, bensì di proporre Colui che può darci la forza per superare le nostre debolezze, specialmente attraverso i sacramenti della riconciliazione e dell’eucaristia». A questo proposito, «la santa Comunione non è semplicemente una “cosa” da ricevere ma Cristo stesso, una Persona da incontrare». È uno dei passaggi centrali del discorso pronunciato mercoledì scorso dal nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America, arcivescovo Christophe Pierre, in apertura dell’assemblea plenaria della Conferenza episcopale statunitense che si sta svolgendo in modalità online e la cui conclusione è prevista per oggi, 18 giugno.

Ripartire da Gesù, imparare da Cristo per quanto riguarda sia il contenuto della predicazione e dell’insegnamento (kèrigma) sia il metodo: questa la via da seguire nel processo di evangelizzazione. Monsignor Pierre cita la lettera apostolica di Giovanni Paolo

Né usanza “tradizionale” né determinata “pratica sociale”: il kèrigma, ovvero la comunicazione del messaggio cristiano, la proclamazione della buona novella, spiega l’arcivescovo francese, «è l’annuncio gioioso che Gesù è una Persona viva da incontrare, che attraverso la sua risurrezione ha vinto il peccato e la morte». Da ciò, «quando il cristianesimo viene ridotto a un’abitudine, a norme morali, a riti sociali, prima o poi perde la sua vitalità e il suo interesse esistenziale per gli uomini e le donne dei nostri giorni, specialmente per quanti cercano speranza dopo la pandemia e la giustizia autentica dopo lo sconvolgimento radicale che abbiamo vissuto; o per quanti sono venuti qui alla ricerca di un futuro più luminoso e sicuro». Anche da questo punto di vista il cristianesimo «offre di più di ciò che può dare una ong o un’organizzazione che si occupa di servizi sociali», per rispondere ai bisogni materiali dei poveri: «La Chiesa offre salvezza nella persona di Gesù Cristo». E «quando la moralità cristiana si afferma senza Gesù Cristo, anche se le conclusioni teologiche e filosofiche possono essere corrette, essa non penetra nel cuore in modo tale da portare alla conversione. La moralità cristiana, la cultura cristiana e i valori cristiani» sono dunque «parte dell’azione attraverso la quale continuiamo a mostrare la “novità” della vita cristiana, che scaturisce dal nostro incontro con Gesù Cristo».

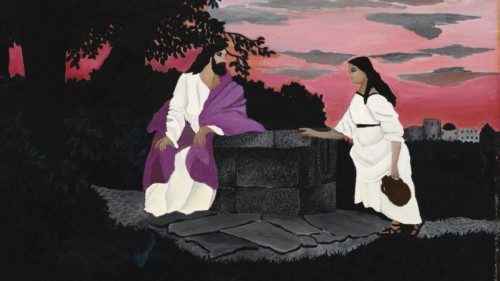

Ma è soprattutto sul modo, sul metodo della catechizzazione che insiste, nel suo discorso, il nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America. Sia nell’enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti sia nella lettera della Congregazione per la dottrina della fede Samaritanus bonus, «il modello di Chiesa proposto è quello del buon samaritano che procede con compassione e misericordia, in solidarietà con quanti soffrono, al fine di portare loro vera guarigione. Mentre usciamo dalla pandemia dobbiamo domandarci: siamo una Chiesa che risponde ai bisogni autentici della nostra gente? Penso che Gesù spesso guardasse le grandi folle e vedesse la loro sofferenza e saziasse la loro fame e i loro desideri più profondi, anche il desiderio di misericordia». Gli incontri di Gesù con il giovane ricco (Marco, 10, 17-22), con Zaccheo (Luca, 19, 1-10), con la samaritana al pozzo (Giovanni, 4, 4-42): il presule li cita per illustrare il metodo cioè «incontrare, accompagnare, amare, impegnarsi in un dialogo rispettoso, sfidare senza umiliare, nella speranza di una conversione più profonda». La strada da sempre percorsa dal cardinale Jean-Louis Tauran: «Dialogare significa andare all’incontro con l’altro disarmati, con una concezione non aggressiva della propria verità».

Il dialogo, allora, ribadisce l’arcivescovo Pierre, «non è sempre un dimostrare di avere ragione. È una mutua condivisione da parte di persone che riguarda come vivere e come mostrare solidarietà. In quanto cristiani il nostro dialogo dovrebbe esprimere l’esperienza vissuta cristiana, non come forma di moralismo, ma come una grazia che abbiamo ricevuto dal nostro incontro iniziale con Cristo». L’obiettivo «deve essere l’unità, e non meramente quella dottrinale e giuridica. Cristo stesso ha cercato di costruire l’unità, di essere un mediatore tra Dio e gli uomini, di aiutare a riconciliare i peccatori con il Padre. Ha fondato la sua Chiesa affinché fosse segno e strumento di unità, e la nostra stessa unità come Chiesa e anche come vescovi può dare una potente testimonianza del Vangelo».

Fra l’altro, la Chiesa negli Stati Uniti «si è già dimostrata capace di un compito così grande», ricorda il nunzio apostolico: «Dinanzi alla crisi degli abusi ha risposto con uno sforzo unito e concertato che ha mostrato attenzione e compassione per la sofferenza delle vittime; ha provveduto ai bisogni della comunità immigrata; è stata solidale con i nostri fratelli e sorelle perseguitati in tutto il mondo offrendo vicinanza materiale e spirituale; è accorsa in aiuto alle persone colpite da disastri naturali; ha parlato con una sola voce in difesa della dignità di tutti i popoli e contro il flagello della disuguaglianza razziale».

È in particolare dai vescovi che «dipende la dinamica dell’unità»: come successori degli apostoli — conclude Christophe Pierre — «essi hanno la responsabilità dell’unità della Chiesa particolare affidata alla loro cura pastorale. Tale unità si esprime nella comunione di fede, nella vita sacramentale e nell’impegno evangelizzatore di ogni Chiesa locale». E «un’espressione particolarmente importante di tale unità è la comunione tra le Chiese locali e la Sede di Pietro».

di