L’orizzonte spirituale

Riprendiamo integralmente l’articolo del cardinale presidente del Pontificio Consiglio della cultura pubblicato sul numero di giugno di «Vita Pastorale», diretto da don Antonio Sciortino.

L’immagine è “folgorante”: la fede è una «favilla che si dilata in fiamma poi vivace, e come stella in cielo in me scintilla». Così Dante, nel Paradiso (

La prima riguarda il Dio unico creatore, «che tutto ’l ciel move, non moto, con amore e con disio» (vv. 131-132). Suggestivo è, in questa frase, l’incrocio tra la riflessione filosofica aristotelica della divinità come motore immobile («move, non moto») e la visione personalistica cristiana del Dio amore («con amore e con disio»). Una verità che si alimenta, quindi, alla filosofia, alle «prove fisice e metafisice» (vv. 133-134), ma che attinge soprattutto alla luce delle Scritture, «per Moïsè, per profeti e per salmi, per l’Evangelio e per voi che scriveste», cioè per le Lettere apostoliche ispirate dallo Spirito (vv. 136-138). Si compie, così, il legame dinamico tra ragione e fede, un altro dei capisaldi della teologia cristiana.

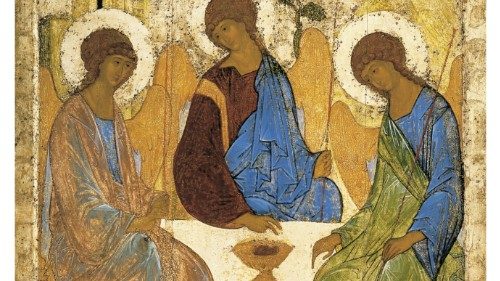

Il secondo articolo di fede è trinitario: «Credo in tre persone etterne» che sono «una essenza sì una e sì trina», per cui il discorso su di esse può essere condotto sia con il «sono» (la terza persona plurale) sia con l’«este», cioè l’«è» della terza singolare (vv. 139-141). La Trinità, per altro, sarà anche l’ultima teofania del poema allorché si accenderanno nel cielo tre arcobaleni «di tre colori e d’una contenenza» (

Si deve riconoscere che l’intera struttura ideale della Commedia è retta dalla teologia, sia a livello di riflessione sistematica (si pensi alle figure di san Tommaso d’Aquino e di san Bonaventura che incarnano simbolicamente le due maggiori scuole di pensiero medievali), sia a livello personale. Dante è un credente inconcusso, la cui fede rivela anche la parresía della critica alle istituzioni ecclesiali e alle attestazioni non esemplari degli uomini di Chiesa. Indiscutibile è, però, anche la solidità del legame col messaggio evangelico nella sua dimensione sia teologica sia etica. Difficile è, allora, sintetizzare la visione spirituale dantesca perché essa pervade l’intero orizzonte della sua opera.

Accanto alla confessione di fede (Paradiso

Siamo di fronte a un paradigma teologico incarnato nella stessa vicenda storica che l’umanità vive e sperimenta in quell’«aiuola che ci fa tanto feroci» (Paradiso

È interessante notare che Francesco riserva alla dialettica grazia-libertà un’intensa riflessione adottando come emblema lo scomunicato re Manfredi, figlio di Federico

La meta ultima del percorso della vita e della storia umana è la visione finale di Dio. È significativo che nella contemplazione della purissima trascendenza della Trinità, Dante veda un volto umano: quello di Cristo, la Parola eterna divina fatta carne nel grembo di Maria. Per questo la «circulazion», la dinamica trinitaria, di «tre giri / di tre colori e d’una contenenza; [...] / mi parve pinta de la nostra effige» (Paradiso

Concludiamo questo profilo minimo di una teologia che ha saputo intrecciarsi ed esprimersi attraverso la più alta poesia, unendo in tal modo mirabilmente il Vero e il Bello (oltre al Buono morale nei giudizi sui vizi e sulle virtù umane) con una testimonianza del grande teologo tedesco Romano Guardini, autore di una serie di Studi su Dante tradotti in italiano dalla Morcelliana. Egli rimandava a un critico letterario importante, il berlinese E-rich Auerbach (1892-1957) e al suo saggio Dante poeta del mondo terreno e concludeva esaltando l’incrocio intimo in Dante tra storia e trascendenza, in pratica l’attuarsi dell’Incarnazione, considerandolo come il cuore della teologia dantesca, così come lo è nella fede cristiana: «Dante era presentato da Auerbach come il poeta cristiano nel senso più profondo. Si intendeva per “cristiano” una mentalità che non identifica il concreto con il puramente empirico, ma lo vincola all’Assoluto-Eterno; e, d’altro canto, non risolve l’esistenza nell’ideale, ma la conserva nella storia. Presupposto a tutto ciò è l’Incarnazione di Dio: ciò che decide la qualità cristiana di un pensiero è che esso accolga in sé il fatto dell’Incarnazione — veramente un factum, un insieme di azione e verità — e lo accetti come sua norma. Allora mi apparve chiaro come Dante sia il poeta che porta nell’eterno l’uomo, il mondo, la storia, l’esistenza tutta, senza però che la forma finita venga dissolta. Essa si trasforma, ma rimane conservata».

di Gianfranco Ravasi