Hic sunt leones

Molti dei lettori di questo giornale ricorderanno che un tempo a Roma, di fianco alla sede della Fao e di fronte al Circo Massimo, sorgeva nel bel mezzo di piazza di Porta Capena, l’obelisco di Axum, 24 metri di roccia silicata (materiale simile al granito) a base quadrata, pesante 160 tonnellate. Razziato nel 1937 dalla valle di Axum (nel nord dell’Etiopia e oggi teatro di una sanguinosa guerra civile), dove probabilmente indicava con altre 66 steli, un’antica necropoli regale, il monumento era stato un dono del ministro delle Colonie, Alessandro Lessona, a Benito Mussolini per celebrare il quindicesimo anniversario della Marcia su Roma. La restituzione della stele era prevista dall’articolo 37 del Trattato di pace tra Italia ed Etiopia del 1947. Più volte oggetto di dispute diplomatiche, la consegna del monumento venne confermata nel 2002 dall’allora sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica. La restituzione dell’obelisco fu ufficialmente celebrata ad Axum il 4 settembre del 2008 alla presenza di migliaia di persone, delle massime autorità etiopi e della delegazione governativa italiana. Si trattò di un evento che andò ben al di là delle relazioni tra Etiopia ed Italia. Infatti, il 12 luglio del 2002 la richiesta era stata formulata dai capi di Stato e di governo dell’allora neonata Unione africana (Ua), istituita soltanto 2 giorni prima a Durban (Sud Africa). «L’obelisco non è solo un monumento, è l’icona di una civiltà» ha commentato l’africanista Andrea Semplici, precisando che «la stele portata a Roma, decorata sui quattro lati, è considerata la più bella, la più raffinata, il vero capolavoro dell’arte axumita». Questa restituzione ebbe un’eco internazionale, non fosse altro perché portò nuovamente alla ribalta il dibattito sulla restituzione delle opere sottratte agli africani in epoca coloniale.

Tale periodo storico fu profondamente segnato da una lunga serie di eventi che condizionarono la vita delle comunità native delle aree conquistate sotto ogni aspetto, non ultimo quello riguardante i beni culturali. Sebbene inizialmente le relazioni tra l’Europa e le colonie fossero principalmente finalizzate al commercio, il giogo coloniale venne percepito dalle popolazioni autoctone come una privazione della libertà con conseguenze devastanti su milioni di uomini e di donne costretti alla schiavitù nella propria terra o nelle lontane Americhe. Accanto ad oggetti creati dall’uomo, i cosiddetti artificialia, vennero raccolti dai colonizzatori reperti naturali d’ogni genere, i naturalia, accostati gli uni agli altri seguendo un ordine casuale oppure per scopi ornamentali; tutti reperti ai quali poteva essere attribuito un determinato valore, a volte inestimabile, testimonianza tangibile di un viaggio o di una presenza nelle lontane terre africane. Successivamente, con lo sviluppo degli studi antropologici crebbe in particolare l’interesse per i manufatti prodotti dalle popolazioni afro, col risultato che all’inizio del

Dai diari dell’antropologo Michel Leiris si evince che il furto e l’acquisto forzato furono i metodi più comuni e che mai si tenne conto del valore culturale e soprattutto spirituale che questi oggetti potessero custodire nell’immaginario cultuale delle comunità locali.

È interessante notare, come prima della spedizione francese venne pubblicata una guida, intitolata Instructiones sommaires pour le scollecteurs d’objects etnographiques, contenente informazioni dettagliate su come doveva avvenire metodologicamente la raccolta e persino la catalogazione dei reperti, senza porre alcuna questione di tipo etico, neanche per quanto riguardava l’equità del compenso o lo stesso consenso da parte delle popolazioni afro. Un altro esempio emblematico riguarda l’acquisizione da parte del Regno Unito di quelli che sono comunemente conosciuti come Bronzi del Benin, in parte ora conservati al British Museum di Londra. Da rilevare che l’ideologia coloniale trovò un grande sostegno dalla graduale e persistente diffusione delle teorie evoluzioniste, le quali si manifestarono già nel corso del

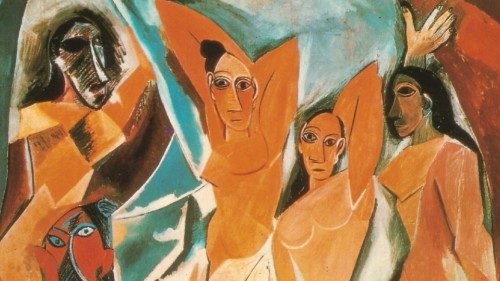

È dunque evidente che i manufatti afro lasciarono i territori coloniali seguendo i metodi più svariati. In molti casi si trattò di furto e di saccheggio, ma anche di baratto e di consegne più o meno volontarie, con le giustificazioni più svariate di carattere razziale, sociale e religioso. D’altronde la presunta superiorità culturale dei colonizzatori induceva al disprezzo della fenomenologia spirituale delle etnie locali, tacciate spesso di superstizione e di assecondare meri costumi barbarici, con l’obbligo di ripudiare la propria religione tradizionale anche attraverso la distruzione o la messa al bando di quegli oggetti che contribuivano a fare di loro degli idolatri. Alcuni missionari europei trasferirono comunque nei loro rispettivi Paesi d’origine certi manufatti con l’intento di studiarne il significato e la simbologia. Sta di fatto che il tema della restituzione dei beni culturali afro ha cominciato a svilupparsi solo nella seconda metà del secolo scorso, in coincidenza con la stagione delle indipendenze africane.

Il problema di fondo è che manca tuttora un trattato internazionale che regoli la restituzione di quanto è stato trafugato a quei Paesi che patirono l’onta coloniale. Questa lacuna si spiega con il fatto che ai territori colonizzati non venne mai applicato il diritto di guerra, dal momento che secondo il diritto internazionale non erano considerati come territori occupati ma come parte integrante dello Stato colonizzatore. C’è inoltre da considerare che la cosiddetta epopea coloniale durò in alcuni casi secoli e interessò aree geografiche vastissime, col risultato che si susseguirono diverse forme di gestione dei territori d’oltremare (colonie, protettorati…). Per questo motivo è difficile stilare un trattato internazionale che sia uniforme e adatto ad ogni specifica fattispecie. Non sono infine applicabili nemmeno la Convenzione dell’Unesco del 1970 o quella dell’Unidroit del 1995 che trattano di restituzione di beni culturali in tempo di pace, dal momento che tali normative sono prive di effetto retroattivo. Ciò non toglie che si stanno registrando dei passi avanti in questi ultimi anni a livello bilaterale. Lo scorso marzo, ad esempio, la University of Aberdeen (Scozia) ha decretato la restituzione di una scultura raffigurante la testa di un Oba (re) di bronzo trafugata, insieme a migliaia di altre opere, nel 1897 dall’esercito britannico, durante il sacco della città di Edo (oggi Benin City) in Nigeria. La scultura era stata acquistata dall’Università ad un’asta ed è considerata un magnifico esempio di arte del popolo Edo, rinomato per la sua tradizione di lavorazione dei metalli di alta qualità almeno dal

di