Poesia e teologia

«Nomina sunt omina» o, dal plurale al singolare secondo una variante ellittica, nomen omen: così sentenziavano i nostri antenati romani. Intendendo significare, con questo aforisma in figura di paronomasia, che ciascun nome racchiude un seme di verità, poiché costituisce, nel simbolismo della sua etimologia, un presagio, una “profezia” che annuncia allusivamente l’identità, l’essenza e in ultima analisi il destino di una persona, di un luogo, di una qualunque entità nominabile. Un’illuminante funzione denominativa e prefigurativa svolgono spesso anche i titoli dei libri. Perlomeno quelli più “eloquenti”. Restringendo il campo al solo ambito della poesia, si pensi alla valenza “profetica” di titoli leggendari — e in piena sintonia con i contenuti, le cifre stilistiche, le atmosfere dei libri così battezzati — quali I fiori del male di Baudelaire, La terra desolata di Eliot, Ossi di seppia di Montale.

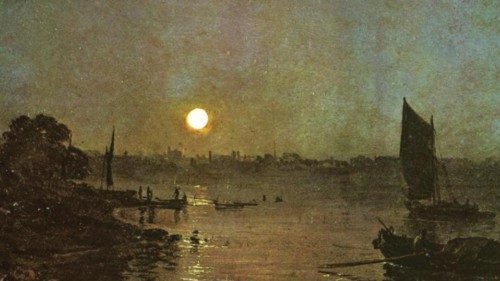

Una simile pregnanza di carattere anticipatorio contrassegna adesso il titolo stampato sulla copertina e sul frontespizio di un’opera poetica in sostanza riepilogativa di un intero percorso: in A oriente della luna (Roma, Edizioni Studium, 2021, pagine 176, euro 15) Francesca Romana de’ Angelis — saggista, narratrice, ricercatrice, stimata collaboratrice de «L’Osservatore Romano» — raccoglie e distilla, goccia a goccia, il nettare di cui è venuta nutrendosi in questi ultimi anni, non solo come poetessa ma anche come traduttrice di poeti neolatini dell’Umanesimo quattrocentesco.

Mi piace, di norma, dedicare una riflessione preventiva ai titoli dei volumi che si consegnano alle mie mani, se cartacei, o allo schermo del mio computer, se digitali. Non possiedo certo il dono della divinazione. Se però esiste una significativa corrispondenza fra “esterno” e “interno”, qualche volta l’anima di un libro mi si disvela “profeticamente” prima che io penetri nel suo organismo, materiale o immateriale che sia. Nel caso di A oriente della luna, forse anche per influsso del settecentenario della morte di Dante, mi è subito riaffiorata dalla memoria un’immagine appunto dantesca, sintesi di visionarietà cosmica e di cromatismo pittorico: quel «dolce color d’orïental zaffiro» diffuso nel cielo antelucano che accoglie Dante e Virgilio all’uscita dall’abisso infernale (Purgatorio

Non è invece di matrice dantesca la luna che dal titolo s’irradia su numerosi testi, benché lo splendore dell’«etterna margarita» incastonata nella prima delle nove sfere celesti abbia grande risalto nei canti

Divergendo radicalmente dal pensiero filosofico del poeta recanatese, però, de’ Angelis non fa mai vibrare le corde drammatiche del disincanto, del pessimismo, dell’amarezza, della desolazione. La sua Weltanschauung, la sua spiritualità di limpido profilo cristiano, intrisa più di agape che di eros, le concede solo qualche raro abbandono a una velata malinconia, a un passeggero turbamento nel segno della nostalgia.

A riprendere subito il sopravvento e a irrorare di serenità le pagine sia della prima sezione, quella eponima, sia della seconda, Con amorosa voce, recuperata da una precedente edizione, è — come sottolinea nella sua Introduzione Nicola Longo — quella mitezza che sostanzialmente coincide con la terza beatitudine evangelica. Accompagnata da “categorie” sinonimiche spesso ricorrenti nella predicazione di Papa Francesco: tenerezza, dolcezza, gentilezza. Non può quindi stupire, ma non manca di colpire il lettore, l’omaggio poetico (ispirato dalla memorabile visita a Edith Bruck e già anticipato da «L’Osservatore Romano») al carisma pastorale del Pontefice che suggella, con il titolo Una goccia di bene, la parte inedita della silloge: «Accogliere, stringere al cuore, / prestare ascolto, colmare la solitudine, / consolare gli affanni, donare gioia. / Questo ripeti / e a voce piena aggiungi / che la tenerezza / salverà il mondo».

Un’altra fondamentale indicazione del magistero bergogliano si riflette, non per caso, nella vena poetico-esistenziale di Francesca Romana de’ Angelis. Se «passare dalla cultura dell’aggettivo alla teologia del sostantivo» è il segreto di una comunicazione autenticamente cristiana, ci troviamo qui di fronte a una trasposizione in poesia di quel canone teologico.

Perché l’aggettivazione — anche sulle orme di Giorgio Caproni, maestro laico incontrato e ammirato dalla poetessa — è ridotta a una sobria essenzialità, così da imprimere la massima energia espressiva e comunicativa a sostantivi-chiave che il prefatore Longo ha estrapolato con la capillarità di un’indagine statistica: elementi “ecologici” quali luce, cielo, sole, nuvole, stelle, mare, spiaggia, sabbia, vento, in continuità con la “linea ligure” del Novecento, da Sbarbaro a Montale allo stesso Caproni; vocaboli del lessico musicale; termini riconducibili alla sfera iridescente dei sentimenti. Fra questi ultimi merita una speciale citazione, sia per la frequenza sia per la varietà semantica delle occorrenze, uno dei lemmi più evocativi del dizionario lirico: sogno (va richiamato almeno lo strepitoso endecasillabo «il sogno è l’infinita ombra del Vero» nell’Alexandros di Pascoli), di volta in volta declinato nelle accezioni di visione onirica, desiderio, aspirazione, fantasticheria, speranza.

La triplice articolazione di questa summa poetica della scrittrice romana (di nascita, oltre che di nome) prevede anche, a titolo di valore aggiunto, un Quadernetto di traduzioni che affonda le sue radici negli studi universitari alla Sapienza, sotto la guida di Augusto Campana. Si tratta di quindici brillanti versioni, liberamente ridisegnate ma pur sempre fedeli agli originali di seguito riprodotti, di testi umanistici del Quattrocento per la maggior parte d’ispirazione amorosa, composti in latino classicheggiante secondo variabili schemi metrici, i cui autori diedero impulso alla cultura italiana ed europea sul crinale tra il Medioevo e l’Età Moderna. Spiccano Enea Silvio Piccolomini (Pio

di