Peccato incompatibile

In occasione della beatificazione del magistrato Rosario Livatino i vescovi delle Chiese di Sicilia hanno pubblicato un messaggio nel quale si interrogano sul ruolo avuto nel contrasto alla mafia non solo con parole mutuate dal linguaggio della società civile, ma soprattutto a partire dalle categorie evangeliche. Nel documento i presuli riconoscono che, «al di là di alcune lodevoli iniziative più o meno circoscritte, le nostre Chiese non sono ancora all’altezza di tale eredità e si propongono di far seguire agli appelli i fatti», non con iniziative dei singoli ma con azioni sistematiche condivise in modo sinodale.

Il 9 maggio 2018 i vescovi siciliani hanno indirizzato una lettera, dal titolo Convertitevi!, per prolungare l’eco dell’appello alla conversione rivolto da san Giovanni Paolo

Nei decenni passati non sono tuttavia mancati gli interventi della Conferenza episcopale siciliana. In una lettera collettiva nel 1944, pur senza espliciti riferimenti alla mafia si affermava: «Per parte nostra dichiariamo colpiti di scomunica tutti quelli che si fanno rei di rapina o di omicidio ingiusto o volontario». Nel 1952 nel concilio plenario siculo questa scomunica fu estesa ai mandanti e ai collaboratori. Nei confronti della mafia non ci fu una condanna dell’appartenenza mafiosa in quanto tale ma delle azioni criminali dei singoli con una scomunica automatica. A partire dagli anni Settanta gli interventi sulla mafia dei vescovi siciliani diventano più frequenti, anche se manca una lettura organica del fenomeno mafioso a partire dalle categorie evangeliche. Nel comunicato della sessione invernale del febbraio 1973 si esprime una ferma condanna «per il fenomeno perdurante della “mafia” e si rivolge un’esortazione alle loro comunità perché educhino i piccoli e i giovani al rifiuto della violenza, all’amore e al perdono cristiano, al genuino senso dell’onore, alla fiducia nella legge». Nel febbraio del 1980 i vescovi affermano: «Nella nostra Sicilia costatiamo con dolore il perdurare del fenomeno mafioso con il più feroce disprezzo della persona e della vita umana, con il primato del denaro sull’uomo, con la prepotenza dello strozzinaggio». Per la festa di Cristo Re il 22 novembre 1981 il cardinale Pappalardo rivolse ai mafiosi l’invito alla conversione: «Mi sia concesso, infine, di rivolgere da questo luogo sacro un trepidante appello a quanti si sono macchiati le mani e la coscienza del sangue di tanti uccisi: ricordate che la soddisfazione dell’odio e la vendetta non possono rendere felici nessuno. Sappiate che qualsiasi guadagno, frutto o mercede di un assassinio, è denaro maledetto da Dio e dagli uomini; siate certi che, prima o poi, anche se non sarete raggiunti dalla giustizia degli uomini, non potrete sfuggire a quella di Dio, il quale però, più che giudice vuole essere Padre misericordioso anche per voi e perdonarvi se saprete pentirvi dei vostri delitti e ripararli».

Questi e altri pronunciamenti culminano nel grido accorato di san Giovanni Paolo

L’incompatibilità tra mafia e Vangelo, affermano i vescovi è intrinseca alla mafia per se stessa, per le sue motivazioni e per le sue finalità, oltre che per i mezzi e per i metodi adoperati. La mafia appartiene, senza possibilità di eccezioni, al regno del peccato e fa dei suoi operatori altrettanti operai del maligno. Per questa ragione, tutti quelli che in qualsiasi modo deliberatamente fanno parte della mafia e a essa aderiscono o pongono atti di connivenza con essa devono sapere di essere e di vivere in insanabile opposizione al Vangelo di Gesù Cristo e, per conseguenza, di essere fuori dalla comunione della sua Chiesa». La stessa Conferenza, nel 1996, con il documento Finché non sorga come stella la giustizia, ribadiva come la mafia fosse «attenta, in maniera diretta e continuativa, alla coscienza etica di ogni uomo proponendogli una scala di valori propri, in aperto contrasto con quelli comunemente recepiti e provocando pertanto profonde lacerazioni nel tessuto etico della società».

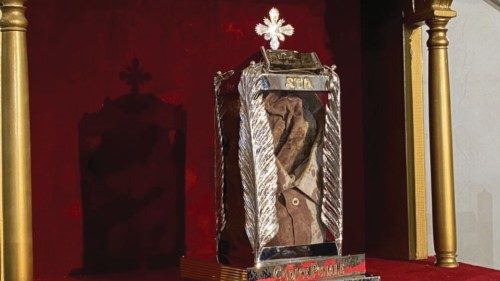

Negli ultimi anni in seguito anche al grave e ripetuto manifestarsi dell’esclusiva natura criminale e dell’estrema pericolosità sociale delle organizzazioni mafiose e, conseguentemente, al crescere di una diffusa coscienza collettiva di rifiuto di forme di tolleranza e di pur tacita e passiva connivenza col fenomeno, è maturata nella Chiesa siciliana una chiara, esplicita e ferma convinzione dell’incompatibilità dell’appartenenza mafiosa con la professione di fede cristiana. Nel documento dell’ottobre 2012 Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, della Conferenza episcopale siciliana, si afferma: «Il riconoscimento del martirio di don Giuseppe Puglisi, incommensurabile dono di grazia per tutta la Chiesa, così come l’esempio luminoso di Rosario Livatino e di altri testimoni, sanciscono la radicale inconciliabilità tra l’impegno per il Vangelo di Cristo e ogni forma di potere mafioso». A questa chiara coscienza della radicale incompatibilità tra mafia e vita cristiana e del conseguente rifiuto di ogni compromissione della comunità ecclesiale col fenomeno mafioso, la Chiesa siciliana non può non sentirsi legata. La memoria del martirio di don Pino Puglisi e di Rosario Livatino è impegnativa per la Chiesa siciliana tutta. Il loro martirio è venuto a siglare questa stagione d’impegno ecclesiale, anche se non va disgiunto da quello di altri “martiri della giustizia”, secondo la definizione data da Giovanni Paolo

di Michele Pennisi

Arcivescovo di Monreale