La teologia poetica

In questo settimo centenario dalla morte di Dante, molto si è scritto e detto di lui. Su di un aspetto, però, mi sembra opportuno insistere: quello della rilevanza della sua “teologia poetica”. Come hanno affermato Giovanni Paolo

Che l’opera di Dante, in particolare la Divina Commedia, sia una straordinaria teologia in versi era già convinzione di Giovanni Boccaccio, che nel suo Trattatello in laude di Dante non aveva esitato ad affermare in proposito: «Dico che la teologia e la poesia quasi una cosa si possono dire, dove uno medesimo sia il suggetto; anzi dico più: che la teologia niun’altra cosa è che una poesia di Dio. E che altra cosa è che poetica finzione, nella Scrittura, dire Cristo essere ora leone e ora agnello?… Dunque bene appare, non solamente la poesia essere teologia, ma ancora la teologia essere poesia».

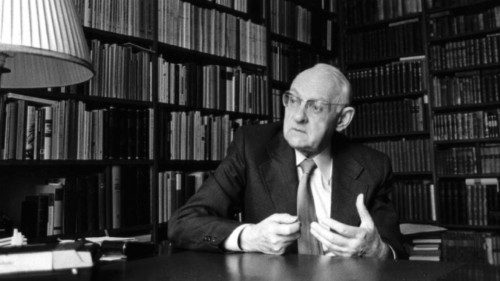

Ad approfondire questa tesi è stato, fra gli altri, uno dei massimi teologi del Novecento, Hans Urs von Balthasar, conoscitore finissimo oltre che del pensiero filosofico e teologico, di arte, letteratura e musica: nel suo Dante. Viaggio attraverso la Divina Commedia (parte del volume

Questa prioritaria attenzione al vissuto deriva dal fatto che l’opera del Poeta, in particolare la Commedia, è anzitutto testimonianza di un itinerario esistenziale, percorso in prima persona da lui. «Visto da Dante, il viaggio attraverso i tre regni è simultaneamente due cose: la storia della sua salvezza dalla perdizione, della sua graduale realizzazione dell’essere cristiano, e l’esperienza delle condizioni alle quali è possibile rendere eterno cristianamente il suo primo e più profondo amore» (53).

È proprio la centralità dell’amore come motivo guida a unificare il grande viaggio dantesco. «Amore è al centro e da quel punto abbraccia con lo sguardo tutte le vie che dovranno un giorno condurre fino al centro il poeta che s’aggira ancora nelle zone periferiche dell’amore, e piange vedendo quanto sublimi e profonde sono queste vie» (40).

Da qui l’attenzione alle negazioni dell’amore, rappresentate nel concreto da storie reali, spesso drammatiche, e il rilievo dato alle affermazioni e alla gloria dell’amore, fino al culmine che illumina tutta l’opera dantesca come una sorta di “teologia della bellezza sublime”. «Con l’esaltazione della “gloria di colui che tutto muove”, che “per l’universo penetra e risplende”, comincia il Paradiso, e termina con la medesima idea del moto universale, che viene questa volta attribuito all’amore. La teologia di Dante si presenta così, come forse nessun’altra, come teologia della bellezza sublime» (76). Anche in questa luce si comprende la scelta dell’uso del “volgare”, che più immediatamente porta alla parola la vita reale. «La lingua materna è privilegiata, perché essa è “lingua della natura, mentre l’altra è prodotto di artificio” … Dante ha di mira la storia e, con la sua scelta del volgare, si sente espressamente responsabile di fronte al popolo» (12s).

Questo concentrarsi sul concreto di esperienze particolari non induce mai il Poeta a estraniarsi dalla visione d’insieme delle vicende storiche in cui è immerso: lo mostra, fra innumerevoli esempi, una figura minore come quella di Sordello da Goito, signore di vari feudi in Abruzzo, fra cui Paglieta e Monteodorisio, che ispira Dante ad affermare «Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in gran tempesta» (Purgatorio,

Il lamento sulla “serva Italia” purtroppo si adatterà sempre di nuovo alle vicende del nostro Paese, risuonando come un canto fermo fino al recente, più che giusto reclamo fatto dal presidente Draghi all’Europa nel chiedere maggior rispetto verso la nostra Italia. A essa Dante ha fornito tanto la lingua che l’ha unita, facendolo nel modo più alto e ricco che si potesse pensare, quanto i principi morali, fondati sulla sua fede di cristiano convinto, ispiratori del nostro ethos collettivo, oggi più che mai attuali, anche se largamente disattesi.

Ciò che della teologia cristiana manca in Dante, secondo von Balthasar, è la “teologia della Croce”, che tanta rilevanza assumerà nel cristianesimo soprattutto mittel-europeo a partire da Lutero. «La croce reale di Cristo non si incontra mai nella Divina Commedia» (93). Forse però quest’assenza è stata ed è colmata nella storia della “serva Italia” da non poche vicende, di cui quelle rappresentate da Dante sono spesso simboli ed esemplificazioni, per cui dal Sommo Poeta sarà più che sufficiente attingere la luce della speranza promessa, contemplata nello splendore finale della Gloria divina, e il senso alto e impegnativo della bellezza, della fatica e della fecondità dell’opera morale, da portare avanti sempre e fino in fondo. Sapremo ascoltare tutti uniti questo messaggio per l’Italia, oggi più che mai bisognosa di resilienza e di rinascita?

di