Alla ricerca

L’ombra, più che la luce, di Baudelaire — il dualismo è parte integrante della sua poetica —, sovrasta gran parte di quello che verrà chiamato, spesso a torto, Decadentismo, e non solo. Arriva dove non ti aspetteresti, nella narrativa del Bassani del Giardino dei Finzi-Contini, ad esempio, lontana anni luce dagli sprofondamenti di Dino Campana o dalla malinconia di Camillo Sbarbaro, che recano le stimmate più evidenti della urticante lettura dei Fiori del male. Alle goffe profferte d’amore del protagonista, Micòl Finzi-Contini oppone un deciso no: loro due sono troppo uguali, onesti, rispettosi, mentre l’amore è una lotta senza regole, dove vince chi è più forte. La ragazza gli ricorda alcuni versi proprio dei Fiori baudelairiani: «Maledetto per sempre il sognatore inutile / tutto preso da un problema sterile e insolubile, / che volle per primo, nella sua stupidità, / mischiare alle cose d’amore l’onestà!».

Il bagliore luciferino di una poesia che non smette di stupire a duecento anni dalla nascita del suo autore, è anche e soprattutto qui, in questa lucida constatazione della amoralità dell’eros, della necessità della lotta in un amore isolato da tutto il resto, dalla pazienza, dall’aiuto reciproco. Il che non significa che il dandy per eccellenza fosse un lottatore, anzi.

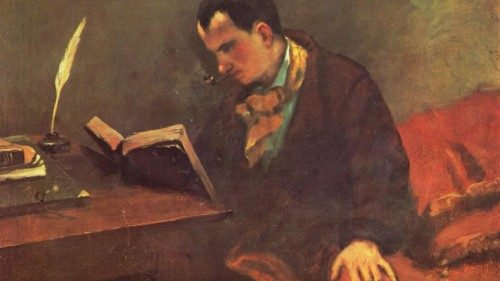

Curatore fino all’eccesso della sua figura (ci metteva più di un’ora per prepararsi prima di uscire), esteta in fuga dalla folla metropolitana e nello stesso tempo sulle barricate parigine del 1848, più che altro per posa e per odio contro il patrigno, il generale Jacques Aupick, attirato dalla femminilità ma nello stesso tempo feroce anatomista delle donne da lui frequentate, attratto da un Dio che però secondo lui ha abbandonato a se stessa «la razza di Caino» e convinto di essere ostaggio di Satana, Charles è il genio che contiene in sé la nostalgia del paradiso perduto (che lui nel suo epistolario intravede nella comunione, da bambino, con la madre) e il maledetto, anzi, padre di tutti i maledetti. E soprattutto, è il poeta talmente vicino al soffio divino — e a volte, sono parole sue, demoniaco — da annoiarsi di fronte a qualsiasi manifestazione umana: la noia, lo spleen, il tedio, in poche parole le fondamenta di tutti i suoi versi.

A cominciare dalla prima edizione in volume del suo capolavoro, condannata nel 1857 da quei solerti borghesi che riteneva troppo svogliati per perdere tempo con un libro di poesie, per di più con una salata multa (che poi gli sarà ridotta), anche perchè lui, sempre a corto di quattrini, aveva dilapidato i soldi materni e quelli dell’eredità paterna. Era lo stesso anno di Madame Bovary di Flaubert, un altro misantropo che, pure lui processato quasi in contemporanea, era riuscito a descrivere, stavolta in prosa, le manìe, le illusioni di una borghesia senza apparente speranza. Speranza di cosa? Per Baudelaire della rinuncia stessa al dono acheo del genio, della poesia, come scrisse in Alchimia del dolore: «O sconosciuto Ermes che m’assisti / e che m’hai intimorito, / tu mi fai simile a Mida, / il più triste alchimista!». Una rinuncia impossibile. Era poeta, semplicemente, e la poesia era per lui cibo, vino, hashish, assenzio, tutte cose che non si faceva mancare, senza peraltro divenirne mai schiavo. Se ne serviva per attenuare i dolori che gli venivano dai suoi acciacchi, anche se non gli sfuggivano le tentazioni “creative” che però presto, lui lo aveva constatato in molti compagni di bettola, lasciavano il posto all’autodistruzione.

Esclusa la speranza di diventare “normale”, come l’“operaio curvo” che in anticipo sui tempi — e Walter Benjamin lo aveva notato — incarna la fisionomia di una classe operaia ancora in balìa dei padroni, come l’uomo qualsiasi, senza storia, che «si trascina in seno alla città di fango», deve rassegnarsi al suo ruolo di genio, consapevole, fin troppo, della mediocrità della vita, dell’inutilità degli sforzi per salvarsene, dell’assenza della dolcezza e dell’abbandono nell’amore, nell’intuizione del ruolo della dominazione anche nella coppia.

Non gli resta che soggiacere al destino che lui stesso si era affidato in uno dei manifesti della modernità, L’albatro: è lui «l’alato viaggiatore / poco prima così bello» che una volta planato sulla tolda della nave diventa «comico e brutto», dominato dagli istinti, dalle necessità corporali: eppure, soprattutto di notte, in volo con le ali della sua poesia, in grado di vedere molto, troppo, lontano. Gli elementi che dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, innalzare l’umano al di sopra della materia bruta, — il pensiero, la fantasia, la sensibilità —, divengono minacce di infelicità. Si è fatto il nome di Schopenhauer, anche quello di Leopardi, e di colui che il poeta francese considerava un maestro in absentia, Edgar Allan Poe: ma ciò che manca al tedesco e all’italiano è quella aspirazione nostalgica, che i romantici avrebbero chiamato fascinazione per la morte, e che in Baudelaire è drammatica ricerca dell’ordine divino perduto nella brutalità dei luoghi della Caduta «senza verde, tutti calce e cenere».

Una nostalgia che non lo abbandonerà mai, neanche in punto di morte. E che gli aveva permesso la visione del simbolo celeste di quell’ordine paradisiaco sempre rimpianto, raccolta in pochi, destabilizzanti versi: «Intanto, appollaiato in cima all’universo, un Angelo suona la vittoria».

di