«Bere nello stesso calice, cioè poter celebrare insieme il sacrificio eucaristico, sintesi e corona della comune identificazione ecclesiale con Cristo. Noi pure lo abbiamo tanto desiderato! Ora questo incompiuto desiderio deve rimanere la sua eredità e il nostro impegno»: questo il desiderio accorato, ancorché lungi dall’essere tutt’oggi realizzato, che san Paolo

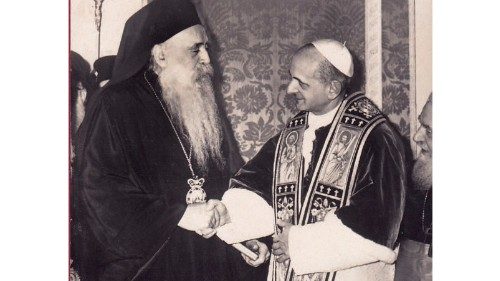

Come spesso accade nei grandi incontri della storia, l’avvio di questa stagione — rileva Caleffi — fu decisamente sospinto dal rapporto personale di grande stima e simpatia reciproca che si stabilì tra i due protagonisti e che si estese a ulteriori attori, come ben attesta il famoso umile gesto del bacio ai piedi del metropolita Melitone da parte del santo Pontefice, al termine della celebrazione eucaristica presieduta da Paolo

Queste visite e occasioni di dialogo col patriarca di Costantinopoli (il primo fra i patriarchi ortodossi) diverranno in qualche modo una tradizione quando anche Papa Benedetto

L’ultima parte del libro di don Simone Caleffi è dedicato all’osservatorio privilegiato di tutte queste vicende di confronto ecumenico che ha rappresentato nei trent’anni osservati «La Civiltà Cattolica», a partire dal punto di svolta (nel senso di una maggiore apertura e sintonia con l’ormai imminente stagione conciliare) che rappresentò, nel 1959, la nuova direzione della rivista del padre Roberto Tucci. Negli anni Sessanta, con gli articoli del futuro cardinale Bea e i resoconti del concilio e dei suoi documenti — in primis Unitatis redintegratio — la rivista dei gesuiti assumerà un ruolo decisamente più favorevole al dialogo ecumenico. E la gran parte delle fonti da cui Caleffi attinge per la sua ricostruzione dello sviluppo delle relazioni con i fratelli separati d’Oriente proviene appunto dagli archivi di Villa Malta, sede de «La Civiltà Cattolica».

Lo studio di Caleffi (impreziosito da una ricca bibliografia, una prefazione del cardinale vicario Angelo De Donatis e una postfazione del vicedirettore de «La Civiltà Cattolica» padre Giancarlo Pani) rileva nelle conclusioni come le maggiori difficoltà di dialogo occupino più l’aspetto di una cultura e mentalità ancora distanti, piuttosto che dei distinguo teologici. Paradossalmente il confronto coi cristiani di orientamento protestante, pur essendo teologicamente più complesso, risulta alla fine agevolato dalla comune appartenenza alla cornice culturale occidentale. Così come, fin dall’inizio dello scisma, la sostanza del confronto ecumenico sia stata inquinata dai diversi contesti politici entro cui si è storicamente realizzata. Una ricerca, in conclusione, quella di Caleffi, da suggerire — per la sua ampiezza, documentazione e linearità di esposizione — a chi voglia comprendere i termini reali del confronto ecumenico tra latini e ortodossi nella storia e nell’oggi, sempre nella viva tensione della ricerca di una definitiva unità.

di