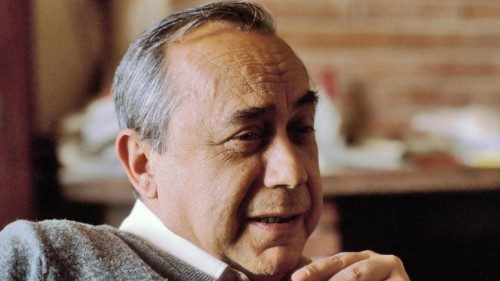

Voce e sguardo di Leonardo Sciascia (1921-1989)

La secca minuzia

I grandi della letteratura non finiscono mai di offrire spunti di riflessione e, di conseguenza, non conoscono sosta recensioni e indagini critiche sulla loro opera. Ne è testimonianza la rivista internazionale di studi sciasciani «Todomodo», giunta al decimo volume. Fondata da Francesco Izzo e curata dagli Amici di Leonardo Sciascia, si propone di promuovere, con apporti sempre muovi e illuminanti, gli studi e le ricerche sulla figura dello scrittore di Racalmuto. Acuta è l’analisi di Salvatore Silvano Nigro su Il giorno della civetta, il primo romanzo di Sciascia (1961). Quando l’anno prima Calvino lesse il manoscritto, così scrisse all’autore: «Sai fare qualcosa che nessuno sa fare in Italia. Il racconto documentario, su di un problema, dando una compiuta informazione su questo problema, con vivezza visiva, finezza letteraria, scrittura sorvegliatissima». Quella di Sciascia — osserva Nigro — è «sinuosa» e di «secca minuzia». Ma in una sua pagina si concede un’apertura ritmica ed emotiva, «battuta da rime canterine, come in un commento da cantastorie».

«Così, — scrive Sciascia — lacerato dalla paura, a vagheggiare la sua pace futura fondata sulla miseria e l’ingiustizia, un po’ si consolava: e il piombo della sua morte intanto colava». Si tratta, chiosa Nigro, di un omaggio implicito agli epici cronisti di piazza, che andavano raccontando i crimini di mafia.

Dal linguaggio all’impegno legato al ruolo dello scrittore. Sciascia — sottolinea Filippo La Porta — è stato una delle ultime figure di intellettuale pubblico “dissidente”, di auctoritas morale e coscienza della nazione. Si pensi, al riguardo, a Pasolini, a Calvino, a Natalia Ginzburg. È particolare l’impegno di Sciascia. «Esso si origina manzonaniamente — afferma La Porta — da una idiosincrasia morale prima che politica, è impastato di scetticismo e alieno da slanci profetico-visionari. Si preoccupa di documentare in modo puntiglioso proteste e denunce. Sciascia poi, refrattario alla ribalta e alla pubblicità, «inclinava ad un understatement insulare», e più che essere lui “mitico”, ha inventato personaggi mitici, come i detective integri e testardi dei suoi romanzi. «Ed è singolare — rileva La Porta — come Sciascia, pur muovendosi nei labirinti di Borges e nelle estenuazioni del barocco, si rivolga sempre a tutti». La sua è una lingua «asciutta e cavillosa» (proviene dalla prosa d’arte). Con questa lingua scrive «gialli popolari straniando le regole stesse del giallo».

Nello scrittore siciliano svolge un ruolo nevralgico la ricerca della verità, la quale, benché sempre relativa, non scoraggia Sciascia dall’innescare la missione diretta a scovarla. Questa impostazione si lega alla consapevolezza che la letteratura è «figlia della verità», e proprio il massimo della finzione ha per lui il compito di smascherare l’impostura.

In tutta la sua produzione — dichiara Giuseppe A. Samonà — Sciascia dimostra di essere «ossessionato» dal problema di come individuare, concretamente, la verità: una verità che va ben al di là delle questioni poliziesco-giuridiche. Un’ossessione che porta alla constatazione — come si legge in un passo del Consiglio d’Egitto — che «tante volte la verità appare confusa e la menzogna assumere le apparenze della verità». S’impone dunque il compito solenne della letteratura, che consiste nel dissipare questa confusione, creando connessioni imprevedibili e illuminanti.

L’ostinazione per la verità (tratto che lo accomuna a Pasolini) potrebbe avere come alleato, al fine di coronare con successo la missione, l’intuito del letterato. Ma può esso dare un reale contributo? In una nota di Nero su Nero, redatta poco tempo dopo il rapimento e la morte di Aldo Moro, Sciascia scrive: «Che cosa è l’intuito del letterato? Sarà magari la capacità di arrivare a una sintesi facendo a meno delle analisi, di cogliere e di rappresentare in sintesi — per stati d’animo, per simboli, per emblemi — quella che Machiavelli chiamava “la verità effettuale delle cose”. Ma non può essere tutto. Ci deve essere una condizione perché una simile capacità possa essere esercitata sui fatti d’oggi, sulla greve materia della storia quotidiana: ed è l’indipendenza, l’isolamento, il nessun legame con qualsiasi forma di potere comunque costituito. Quello che una volta, solennemente, si chiamava noncuranza dei beni terreni. Una condizione — sottolinea Sciascia — difficilissima a conseguirsi, ma cui possiamo in qualche modo avvicinarci; o almeno tentare». Una sorta di pessimismo della ragione in stile leopardiano: ovvero un pessimismo che non evapora nell’inerzia e nell’apatica rassegnazione, ma che, al contrario, si carica di uno slancio potente e virile, grazie al quale librarsi oltre le miserie umane per dare loro, almeno, un senso: in una prospettiva, se non profetica, almeno catartica.

di