DANTE E I PAPI

Un mosaico splendente

Avvicinandoci alla conclusione, è possibile evidenziare che, nella storia del dantismo papale che lega tra loro i pontefici cultori del sommo poeta, ciascun Papa ha dato a quel culto l’imprimatur della sua personalità, del suo pensiero teologico, della sua spiritualità, del suo umanesimo cristiano. Ritengo che ciò sia stato e sia possibile perché la teologia dantesca non è un monolite monocromo, ma piuttosto è avvicinabile ai mosaici ravennati il cui policromismo realizza la meraviglia della composizione, proprio come avviene con il pluristilismo e il plurilinguismo della Commedia.

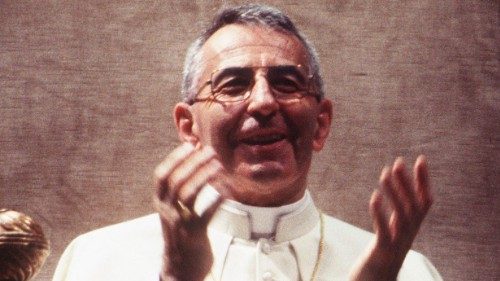

Ne è prova il dantismo di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo

Infatti, fin dagli anni trascorsi presso il Seminario Maggiore Gregoriano di Belluno, Albino Luciani aveva manifestato la sua passione per la letteratura intrecciata alla teologia, vale a dire Tommaso d’Aquino, Agostino d’Ippona, Francesco di Sales accostati a Dante e ai grandi romanzieri dell’Ottocento russo, francese e inglese.

Nel 1949 il futuro Papa pubblica Catechetica in briciole, un saggio che fornisce consigli “pratici” sulla catechesi, attraverso una scrittura solo apparentemente povera ed elementare, in realtà frutto di una consapevole scelta letteraria, affinché tutti, ma soprattutto i meno colti ed illetterati, possano capire la Parola di Dio. Comincia così a prendere corpo quel sermo humilis che tornerà anche in Illustrissimi (1976), raccolta di lettere immaginarie a personaggi storici, mitologici o letterari (tra i quali Casella, il musico amico di Dante, Purgatorio,

Nominato vescovo da Giovanni

È esattamente quanto Erich Auerbach (Dante als Dicther der irdischen Welt 1929) rileva nel sermo humilis di Dante, che possiede uno spessore teologico proprio perché la sua fonte è sant’Agostino. Nel De doctrina cristiana (cfr. libro

Nei Maestri ci deve essere tanta cura e attenzione nell’usare parole oscure o ambigue, mentre, se la cosa viene detta in termini popolari, si evita l’ambiguità e l’oscurità (vulgi autem more sic dicitur ut ambiguitas obscuritasque vitetur).

È meglio servirsi del linguaggio dei meno istruiti (ut ab indoctis dici solet), anche utilizzando parole meno corrette (utetur etiam verbis minus integris), purché la cosa in sé sia insegnata con la necessaria esattezza (dum tamen res ipsa doceatur atque discatur integre).

Sembra essere questa la radice teologica del sermo humilis di Papa Luciani, ma anche del suo dantismo: il discorso umile del cristianesimo, legato alle sue origini e alla sua dottrina, accede ad un sublime ben diverso da quello della retorica greca e latina, è fatto di quotidianità, di esempi, di parabole che, evitando i tecnicismi teologici, esplicitano le virtù cardinali e teologali e mostrano al lettore o all’uditore, la bellezza e la gioia della conversione. Notevolissimo esempio di ciò è il Messaggio quaresimale del cardinale Luciani ai sacerdoti (lettera del 31 gennaio 1978, cfr. Il Magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, a cura di A. Cattabiani, 1979), in cui l’attingere alla fonte dantesca è riconducibile alla volontà pastorale di avvicinare il credente alla Chiesa, scegliendo una “retorica di fervore”, piuttosto che una “retorica di pulpito”: «Miei confratelli, nel 1965, ricorrendo il centenario di Dante, ho fatto su me stesso una revisione di vita, rileggendo le cantiche del Purgatorio e del Paradiso».

La lettera è un piccolo saggio di interpretazione teologica del Purgatorio, in cui il futuro Papa analizza le sette balze della sacra montagna, dove le anime «si purgano sopportando pene, ma anche meditando. Ebbene in ogni balza, il primo esempio offerto alla meditazione è un episodio della vita della Madonna; noi lo rileggiamo (…) a scopo di edificazione».

Cominciando dai superbi della prima cornice, il cardinal Luciani si sofferma sulla virtù dell’umiltà, richiamando l’esempio di Maria che accetta di essere la Madre di Dio, e invitando i sacerdoti al loro servizio di pastori, liberi dalla superbia e dall’orgoglio della propria cultura. La tecnica stilistica seguita è quella di segnalare, attraverso la citazione dantesca, la virtù contraria al peccato che si espia in quella cornice del purgatorio, così per gli invidiosi, «La prima voce che passò volando / vinum non habent altamente disse» (Purgatorio,

«Quando io dico: “Signore io credo” non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla mamma; si crede alla mamma; io credo al Signore, a quello che Egli mi ha rivelato». Il sermo successivo serve a rendere operanti, nella mente e nel cuore dei presenti, le affermazioni iniziali, utilizzando tre aneddoti-parabole, inseriti naturalmente nel racconto didascalico ma non accademico del Papa che dialoga bonariamente con gli astanti e coinvolge direttamente i chierichetti di Malta, presenti all’udienza, accompagnando le sue parole con la dolcezza del suo sorriso: «Mi limito a raccomandare una virtù tanto cara al Signore, ha detto: “Imparate da me che sono mite ed umile di cuore”. Io rischio di dire uno sproposito ma lo dico: il Signore tanto ama l’umiltà che, a volte, permette dei peccati gravi. Perché? Perché quelli che li hanno commessi, questi peccati, dopo, pentiti, restino umili (…). Bassi, bassi: è la virtù cristiana che riguarda noi stessi».

di