Sappiamo che l’apostolo Giovanni, il cui nome ebraico significa «il Signore dona la sua Grazia», era figlio di Zebedeo e fratello dell’apostolo Giacomo, tutti appartenenti a una famiglia di pescatori, organizzata in una piccola azienda, a cui partecipavano, con tutta probabilità, anche altri due fratelli, gli apostoli Simone Pietro e Andrea.

È in questo contesto che Giovanni — la cui memoria si celebra il 27 dicembre — fu avvicinato da Gesù, assurgendo — assieme a Pietro e a Giacomo — a testimone privilegiato dell’itinerario terreno del Cristo, tanto è vero che assistette, in prima persona, alla resurrezione della figlia di Giairo, alla trasfigurazione, alla preghiera nell’orto del Getsemani.

Insieme al fratello Giacomo, fu definito da Gesù Boanerghes, ossia «figli del tuono», per sottolineare la potenza e la veemenza con cui diffondevano l’autorevolezza della parola divina, talché Giovanni, secondo quanto ricordano gli Atti degli Apostoli, viene assimilato a Pietro per l’attitudine all’evangelizzazione, mentre Paolo lo considera — assieme a Pietro e Giacomo — «colonna della Chiesa».

A Giovanni viene consuetamente collegata la tenera espressione, riferita dal quarto Vangelo, «il discepolo che Gesù amava», nel mentre si stava consumando l’ultimo tragico segmento della vita terrena del Cristo. L’identificazione di questo discepolo con Giovanni è ancora suscettibile di interpretazioni alternative, così come appare singolare che l’apostolo — sempre secondo la stessa fonte — seppure appartenente a un ceto non elevato, riferibile — come si è detto — a una modesta azienda ittica, fosse «noto al Sommo Sacerdote».

Ancora più delicata risulta la sovrapposizione del giovane apostolo, così amato dal Cristo, al redattore del quarto Vangelo, definito il «Vangelo Spirituale» per la levatura teologica e per il linguaggio estremamente raffinato. Nella sua forma attuale, lo scritto fu completato non più tardi del 100 d.C., dimostrando che il testo ebbe una formazione in progress, pur basandosi sulla testimonianza oculare di un apostolo, che rivestiva un ruolo privilegiato e una postazione assai ravvicinata durante le gesta salienti del percorso umano di Gesù. Il quarto Vangelo mostra, comunque, una compattezza, sia per quanto attiene il portato teologico, sia per quel che riguarda l’abilità della scrittura, che trova il suo apex narrativo nella dettagliata ricostruzione della passio Christi, che identifica la croce con il sontuoso trono della gloria del Redentore.

Attorno alla figura di Giovanni, si coagulano attribuzioni di altri scritti, tra i quali si ricordano le tre lettere, tra le quali emerge quella consacrata al concetto suggestivo dell’amore, e l’Apocalisse, che, però, come è noto, rappresenta uno scritto estremamente autonomo e ancora enigmatico.

Se la figura di Giovanni risulta assai controversa e non è ancora sciolto il nodo che lega l’identificazione tra l’apostolo e l’evangelista, l’iconografia, ossia la tradizione figurata della figura evangelica, trova una certa fortuna nell’arte cristiana, che immortala specialmente l’apostolo nell’ultima Cena o ai piedi della Croce e l’evangelista associato al simbolo apocalittico dell’aquila, come nel mosaico giustinianeo di San Vitale a Ravenna.

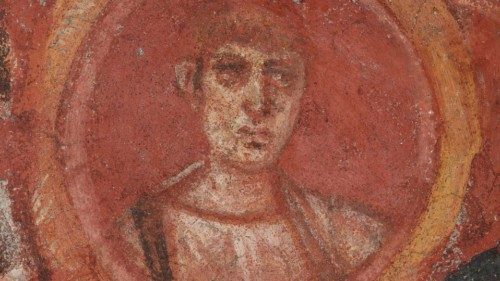

Ma la figura di Giovanni, inteso nella sua accezione apostolica, è spuntata una decina d’anni orsono nella decorazione pittorica di una catacomba romana. Mi riferisco al cimitero di Santa Tecla, sulla via Ostiense, non lontano dal santuario Paolino. Ebbene, questo complesso catacombale, che acquisisce la sua definizione da una Tecla romana, piuttosto che dalla seguace dell’apostolo delle genti, ha una breve estensione e nasce già nel

Alla fine del