La domanda di Theodor Adorno ritorna dopo ogni catastrofe: possiamo ancora filosofare o non dobbiamo rassegnarci al silenzio? E per il teologo ciò comporta far proprio il silenzio di Dio. Il sisma di Lisbona (1755), seguito dall’irrisione di Voltaire verso Leibniz, la shoah, e ora la pandemia, come ogni altra catastrofe, impongono la rinuncia al pensiero (logos che è anche linguaggio) o un “nuovo pensiero” (F. Rosenzweig)? E la comunità credente può rinunciare alla riflessione? Di fronte all’attuale tragedia i credenti si sono impegnati soprattutto su due fronti: quello che Antonio Rosmini chiamerebbe la “carità temporale” ossia la vicinanza e il soccorso delle persone colpite dal virus a diversi livelli e quello della devozione e dell’invocazione. Di fronte a queste scelte fondamentali l’opzione del silenzio teologico mi era sembrata la più opportuna, finché non mi ha raggiunto il grido di un amico/collega ormai in pensione: «Ci avete consolati, ma non ci avete illuminati!». Di qui l’impegno profuso ad accompagnare i momenti del dramma con riflessioni teologiche pubblicate sui media. Braccia (le mie) sottratte alla cura dei corpi e delle anime, con la pungente domanda rivolta da Lazzaro al buon Emanuele: «Poca teologia, eh? Poca teologia; religione, religione», mentre la sorella Angela si chiedeva se non era teologia anche questa (Miguel de Unamuno). E ora? Se è vero che tutto non sarà più come prima, non possiamo esimerci dalla domanda: che ne sarà della teologia in genere e in particolare di quella regione teologica che sono chiamato ad abitare nella didattica e nella ricerca, denominata teologia fondamentale? A meno di non essere stati infetti dal virus della cecità, così ben descritto da José Saramago, non potremo continuare ad insegnare e a svolgere le nostre ricerche come se nulla fosse accaduto. In particolare la teologia fondamentale chiede di essere ripensata e dovrà subire una profonda metamorfosi, visto che la sua vocazione è quella di mostrare la credibilità della rivelazione cristiana nell’oggi della storia.

«Nessuna parola altisonante, nemmeno teologica, ha un immutato diritto dopo Auschwitz» (ancora Adorno). Allora una teologia umile, come anche una metafisica umile — in senso etimologico non spiritualistico — ma non rinunciataria potranno illuminare la consolazione e il conforto della pietà. Se infatti siamo chiamati a vigilare contro ogni manifestazione idolatrica e superstiziosa nel rapporto col sacro, non possiamo a nostra volta ricadere nell’idolatria del concetto, delle nostre idee, dei nostri filosofemi e delle nostre superbe teologie. E da questa sempre incombente tentazione Papa Francesco ci mette continuamente in guardia, per esempio allorché ammonisce nel suo twitter del 14 luglio (data storica e simbolica, spesso ideologicamente evocata): «Nel giorno del giudizio non saremo giudicati per le nostre idee, ma per la compassione che avremo avuto».

Per quanto riguarda la teologia fondamentale, mi sembra di poter indicare alcuni compiti imprescindibili per il suo new normal postpandemico. Un primo appello/compito, sul quale spesso ci si è interrogati, a prescindere dalla tragedia, ma che ora acquisisce ben altra qualità speculativa riguarda il rapporto fra esperienza religiosa e fede, orizzonti che non dobbiamo sbrigativamente identificare. L’epidemia si è intrecciata all’esperienza religiosa dei greci, come mostra Laurent de Sutter nel suo Cambiare il mondo. L’epidemia e gli dei (Roma, Edizioni Tlon, 2020, euro 3,99), dove emerge con forza il tema del “sacrificio”, caro a Andrej Tarkovskij. Quando leggiamo che nel periodo di maggiore crisi si riscopre la preghiera, non sempre si tratta del vissuto credente. «La maggiore sacralità di un tempio è data dal fatto che in esso si va a piangere in comune» (de Unamuno), ma si tratta del “pianto inutile” di Solone per la morte del figlio. Diffondere l’idea che la preghiera cambia solo noi stessi e non la realtà risulterà fuorviante e tutt’altro che cristiano, in quanto la nostra preghiera è invocazione destinata a cambiare la realtà, anche quando non viene immediatamente esaudita, nella logica dominante del tutto e subito. Infatti la nostra preghiera eucaristica ottiene da Dio che il pane e il vino trasmutino la loro sostanza nel corpo e nel sangue di Cristo: non è solo il nostro modo di porci di fronte alle specie eucaristiche che si modifica, ma la realtà stessa in esse contenuta e che siamo invitati a mangiare e bere. E quando la preghiera non viene esaudita non dobbiamo dimenticare quanto scriveva Dietrich Bonhoeffer all’amico Eberhard Bethge dal carcere di Tegel il 14 agosto del 1944: «Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma tutte le sue promesse, cioè egli rimane il signore della terra […]». In Giobbe e Gesù di Nazareth Dio ha realmente esaudito le loro invocazioni, mantenendo tutte le sue promesse: al “paziente” di Uz Egli restituisce quanto ha perduto, come a Gesù la vita che gli era stata tolta. Ma non si tratta di un puro e semplice ritorno alla vita precedente, ma di una reale e profonda novità (new normal), donata attraverso la sofferenza e la croce, perché «l’amore è contemporaneamente fratello, figlio e padre della morte» (de Unamuno).

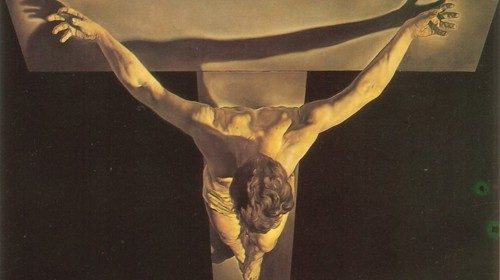

Giobbe e il Crocifisso impongono un secondo compito al teologo fondamentale: quello di farsi carico della teodicea, ovvero della riflessione sul rapporto fra l’esistenza di Dio e il male del mondo, soprattutto nella forma del dolore innocente. Accade che i teologi si fermino, nella lettura di Giobbe alla teofania del capitolo 38 del testo sapienziale e nella vicenda di Gesù al venerdì santo, ritenendo le loro invocazioni non esaudite, adottando così una teodicea apofatica e, non so quanto consapevolmente, obbedendo al divieto kantiano di mettere in atto ogni tentativo di riflessione filosofico-razionale sul tema del dolore innocente. Già Rosmini ha infranto, con la sua monumentale e geniale Teodicea (1845), il divieto kantiano riportando la questione all’“ordine soprannaturale”, ossia offrendo una teodicea staurologica e cristocentrica, incentrata sul mistero della croce e il suo compimento nel mistero pasquale. Tale orizzonte va oltre una concezione che vede ogni male (anche la pandemia) come castigo (teodicea amartiocentrica) e supera anche il silenzio assoluto di fronte al mistero (teodicea apofatica). Nel secolo breve, grazie al lavoro di Johann Baptist Metz, abbiamo imparato a declinare teologicamente la teodicea. Oggi l’icona del crocifisso grondante di pioggia nella preghiera di piazza San Pietro del 27 marzo mi sembra atta ad esprimere questa prospettiva, che il teologo è chiamato ad elaborare ed articolare con l’esercizio del pensiero credente. Le prime due prospettive abitano rispettivamente le due prediche di padre Paneloux ne La peste di Albert Camus, il cui protagonista resta non credente. L’icona che emoziona e commuove deve farci pensare e potrà convertirci ad un cristianesimo autentico e non convenzionale. In questo contesto si tratta di ripensare il “principio di causalità”, attenzionando la dinamica della “causalità errante” evocata da Platone nel Timeo (letteralmente una causa che “plana”, guidata non da un “motore immobile”, ma dal vento che tira e trasmette anche virus). Ma anche superando la formula della “permissione del male” per orientare la riflessione verso il fatto che Dio non permette il male, ma lo “subisce”. Ed è questa “compassione di Dio” a esprimersi nella nostra compassione (espressa nel twitter del Papa). Un paradosso perché se Dio non patisse non potrebbe essere compassionevole, così se noi non patissimo non potremmo avere compassione per nessuno, nemmeno per Dio stesso e il suo Figlio.

In terzo luogo ed infine, se il trauma diventa luogo di invocazione e di esperienza religiosa, esso tuttavia ci pone soprattutto di fronte alla Parola, da cui si genera la fede che salva, come ha brillantemente mostrato il teologo quacchero David M. Carr, nel suo saggio Santa resilienza. Le origini traumatiche della Bibbia (Brescia, Queriniana, 2020, pagine 272, euro 27). La scrittura, a livello personale, spesso nasce dal dolore e dal trauma di una malattia, della perdita di una persona cara, di una delusione amorosa, ma qui siamo di fronte al trauma collettivo, che Israele racconta e cristallizza nel testo santo, mentre ad esempio, in occasione del ritorno dall’esilio, ritrova il rotolo di quello che possiamo indicare come un proto-Deuteronomio, e gli scribi «leggono nel Libro» e commentano il testo, interpretandone il senso. Siamo quindi chiamati, nel trauma e nel suo post, non a leggere il Libro, ma in esso la nostra storia, le nostre vicissitudini, le nostre angosce e speranze. E se la rivelazione eccede la Scrittura, dobbiamo saper ritrovare nelle devozioni e nelle pratiche autentiche e non superstiziose della pietà popolare il messaggio che la Parola di Dio intende porgere alle nostre personali e comuni esistenze. Così ad esempio sarà sempre necessario riportare ai misteri di Gesù, che meditiamo nel rosario, la nostra preghiera. È il vangelo che va annunciato, anche se non solo attraverso la lettura, e la storia ci insegna che, nelle espressioni pittoriche, scultoree ed architettoniche della fede, si consegna una biblia pauperum soprattutto a quanti non hanno accesso ai testi biblici o perché non sanno leggerli e interpretarli o perché si smarrirebbero nella loro complessità.

di Giuseppe Lorizio