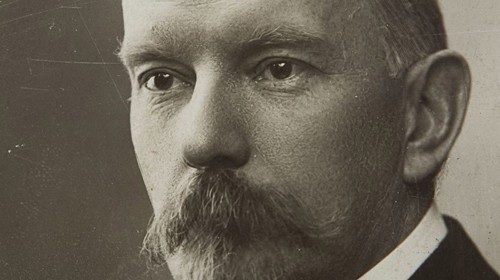

All’origine della letteratura moderna c’è Pel di carota. Non aveva dubbi, al riguardo, Jean-Paul Sartre. Ne alimentava, invece, l’autore, Jules Renard (moriva il 22 maggio di centodieci anni fa) considerando l’opera «frammentaria e un po’ sconclusionata». Il giudizio di Sartre muoveva dalla consapevolezza che Pel di carota (1894) presentava alcuni caratteri salienti della narrativa del Novecento, che contrappone alle «grandi svolte esteriori e ai colpi del destino», che erano la ragion d’essere del romanzo dell’Ottocento, l’importanza dei dati marginali, dei particolari in apparenza trascurabili, ritenendo che «un qualunque fatto della vita scelto casualmente contenga in ogni momento e possa rappresentare la somma dei destini» e ogni attimo abbia «pienezza e profondità vitale».

Ne consegue una catena di episodi dedicati all’uccisione di una talpa, alla mollica di pane, alla paura del buio, ai pidocchi. Angariato dalla madre, donna acida e scorbutica, Pel di carota reagisce seviziando gli animali e facendo da delatore in collegio. Con il mondo il ragazzo ha un rapporto travagliato e conflittuale. Verso la società nutre astio e rancore. Vorrebbe essere considerato dagli altri, ma più cerca, anche in maniera goffa, di essere accettato e di integrarsi, più viene marginalizzato. Questa realtà è riassunta dalla madre che con crudele cinismo afferma: «È talmente orgoglioso che si suiciderebbe per rendersi interessante». Il tentativo di togliersi la vita in effetti lo compie: mette naso e bocca in un secchio d’acqua fresca per morire asfissiato, ma una fragorosa sberla gli rovescia il secchio sui piedi. Il critico Giovanni Macchia sottolinea l’evidente tratto biografico del libro. Anche Renard aveva avuto un’infanzia molto difficile, anzi traumatica. I genitori si suicidarono: il padre sparandosi mentre era a letto, la madre gettandosi in un pozzo. Si racconta, come suggerisce un articolo pubblicato sul «New Yorker», che il giovane Renard si sia calato nel pozzo nel disperato tentativo di salvarla. «Non scrive che di sé stesso — osserva Macchia — e per salvarsi si aggrappa ai poveri fatterelli della sua umile vita».

Il regista Julien Duvivier, che nel 1932 diresse il film ispirato all’opera di Renard, sottolineò al tempo delle riprese che nessuno scrittore francese, tra Ottocento e Novecento, ha creduto come lui che lo stile fosse «l’arte di essere brevi», cercando «la concisione assoluta». Ogni capitolo di Pel di carota è di una o due pagine, e costituisce la drastica e severa riduzione del materiale di un racconto. L’opera contribuì in modo determinante a consacrare la fama letteraria di Renard che nel frattempo non si stancava di ribadire di non essere contento di Pel di carota, considerandolo «un libro sbagliato, composto male, venuto fuori a soffi e abborracciato verso la fine per guadagnare subito un po’ di denaro». Il rigore che ispira il metro di giudizio nei confronti di sé stesso è lo stesso rigore che innerva le sue valutazioni nei riguardi di altri scrittori, peraltro noti e celebrati. Nel suo «Journal» — prezioso compagno di viaggio che lo accompagnerà fino alla morte e dove annota tutti i suoi pensieri, una sorta di Zibaldone leopardiano — definisce Paul Verlaine un «fallito» Socrate e un «fallito» Diogene, e afferma con sarcasmo che Anatole France ha la faccia che «sembra schiacciata tra lo stipite e la porta, in attesa che qualcuno quella porta la chiuda forte». Non è tenero nemmeno con William Trackeray, autore tra i più rappresentativi dell’età vittoriana, affermando di non poter leggere due sue pagine «senza sbadigliare». Al contempo lo scrittore confessa di essere «sordo alla musica» e «cieco alla pittura», nel segno di un rapporto quanto mai sofferto con il mondo esterno, con l’aggravante di una costante e logorante ansia di perfezione, destinata a rimanere inappagata in una società che quella stessa perfezione — annota Renard nel suo «Journal» — «la rigetta, preferendole la trasandatezza, il compromesso e l’approssimazione».

Meno conosciuto di Pel di carota, Lo scroccone (1892) è considerato dalla critica il suo capolavoro. L’opera si configura come una caustica critica nei riguardi della società, dominata dall’apparenza a detrimento della sostanza, minata dall’ipocrisia e dalla menzogna a danno dei buoni e onesti sentimenti. Lo scroccone è Henri, egoista e profittatore, che trova la sua preda nella famiglia Vernet, della media borghesia parigina. Si fa passare per intellettuale — e in quanto tale viene quasi idolatrato — millantando articoli mai scritti, versi mai composti, collaborazioni con importanti riviste culturali mai stabilite. La grandezza di Renard consiste principalmente nel creare — attraverso un sapiente e calibrato gioco di rimandi e di citazioni — un intellettuale in negativo in cui, paradossalmente, si rispecchia la sostanza di una vera cultura. La signora Vernet, che soffre per il divario tra realtà e sogno, viene ad assumere, nel corso dell’opera, i tratti propri di Madame Bovary di Flaubert. Dal canto suo, Henry sembra acquisire i lineamenti di Julien delle Illusioni perdute di Balzac nel tentativo di «sfondare» nel mondo delle lettere, con la differenza però che Julien scrive davvero e fa sul serio, mentre Henry non scrive e preferisce scherzare. Sempre Henry sembra evocare la figura di Julien de Il rosso e il nero di Stendhal. Quando la signora Vernet si ritrova tra le braccia dello scroccone (il quale, come il Julien di Stendhal, quando raggiunge ciò che vuole quasi non è più interessato) ed è vicina al tradimento del marito, lascia, come fa Madame de Renal, una ciocca dei suoi capelli all’amato. In realtà, in questo episodio confezionato da Renard non c’è la tragicità evidente, invece, in Stendhal: risalta, al contrario, la parodia di quello stesso episodio. Sembra infatti che Henri abbia architettato l’incontro per “rifare il verso” a quella scena intima intessuta da Stendhal. Ma proprio attraverso la parodia, solo in apparenza irriverente, Renard rende omaggio, volente o nolente, alla vera letteratura, richiamandone la grandezza e contribuendo ad estenderne l’eco.

Anche come aforista Renard guadagnò una spiccata notorietà. Del resto si trattava di un processo naturale, visto che sentenze perentorie e pregnanti si offrivano come terreno fertile dove dare sfogo a un carattere arcigno e a un sentire polemico. «Un uomo si potrà definire veramente libero quando potrà declinare un invito a cena senza dover inventare una scusa», dichiarava lo scrittore, che paragonava l’amore a una clessidra: «Quando si riempie il cuore, si svuota il cervello». E a testimonianza della sua caparbia ed inesausta sete di perfezione, Renard soleva ripetere: «Non essere mai soddisfatti: l’arte è tutta qui».

di Gabriele Nicolò