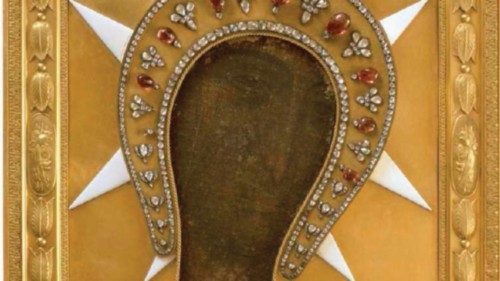

È una lunga storia, che trae origini dalle più antiche tradizioni della Chiesa primitiva e giunge fino ai tempi nostri. È la storia di un’icona smarrita e ritrovata, molte volte. Un’immagine veneratissima della Madonna, tradizionalmente attribuita alla mano di san Luca, che viaggia per secoli, instancabilmente, tra Oriente e Occidente, dal Mediterraneo al nord dell’Europa, e viceversa, e che appare sempre sul punto di essere trascinata tra le macerie della guerra; eppure riemerge, ogni volta, miracolosamente.

È la storia dell’icona della Vergine del monte Fileremo (sull’isola di Rodi, in Grecia), ed è una vicenda ben documentata. Tuttavia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dell’icona s’erano perse le tracce. Il merito del suo ritrovamento spetta anche ad una studiosa italiana, Giovannella Bertè Ferraris di Celle, la quale, nel 1988, aveva pubblicato un primo libro sul culto della Madonna del Fileremo. Tenacemente, la studiosa dedicò dieci anni di ulteriori, appassionate, ricerche a rincorrere tracce, voci e testimonianze scritte, disperse tra i monasteri ortodossi della ex-Jugoslavia – in un periodo, com’è noto, complicatissimo –, culminate dalla lieta novella del ritrovamento. Nel maggio del 1997, il vescovo metropolita di Belgrado confermò che l’icona della Vergine del monte Fileremo si trovava a Cetinje, in Montenegro, e che già nel 1993 l’immagine sacra aveva ricevuto l’omaggio del patriarca della Chiesa ortodossa russa, Alessio II. Si conserva tutt’oggi nel Museo nazionale dell’antica capitale reale montenegrina. Ma come ci era finita? Per quali strade, rotte e traversie era giunta dal Dodecaneso alla penisola balcanica?

Fu un viaggio assai tortuoso, per il vero. Ma val la pena ripercorrerne le tappe. L’icona è un tipico prodotto dell’arte bizantina, come si rileva dalla fattura del volto oblungo, girato di tre-quarti, forse databile al XII secolo, ma non è da escludere che fosse realizzata molti secoli prima e che scampasse da Costantinopoli a causa della furia iconoclasta (VIII-IX secolo). La rigorosa standardizzazione stilistica delle icone sacre bizantine rende spesso complessa una loro precisa datazione. Non è dato sapere neanche se arrivasse a Rodi prima o dopo l’arrivo dei cavalieri ospitalieri (noti come cavalieri di Rodi, e poi di Malta), i quali sottrassero l’isola ai bizantini nel 1309, per farne un avamposto della Cristianità di fronte all’incedere dei turchi ottomani, che venivano da ponente. Certo è che i cavalieri di Rodi mostrarono da subito grande venerazione per la Vergine e per quell’immagine sacra. Non a caso, la conquista dell’isola era stata completata il 15 d’agosto, nel giorno che celebra l’Assunta. Perciò si volle costruire un eremo in un luogo dell’isola che sembrasse più vicino al cielo. Ancora oggi, il monte Fileremo trasmette ai visitatori il senso più autentico del pellegrinaggio inteso come cammino ascetico di avvicinamento a Dio. Etimologicamente, “fileremo”, designa un luogo “amico della solitudine”, ed esso è davvero, in qualche modo, apprezzato da chi cerca il ritiro e la pace, il dialogo con il Sacro. Oggi, forse, ancor di più, lontano com’è dal turismo di massa che puntella la costa. Tra sentieri disseminati di pavoni (ce ne sono moltissimi, con tutto il loro carico di simbolismo), grotte affrescate e resti di antiche civiltà, sorge un monastero giovannita segnato dalla croce ottagona, dove si conserva una copia dell’icona. Nel Medioevo stava lì l’originale, come riferiscono i pellegrini. Alla fine del XIV secolo, un nobile della Champagne fece tappa a Rodi, lungo il percorso che lo avrebbe portato a Gerusalemme. Non perse l’occasione per fare un’escursione sul monte Fileremo, e nel suo diario scrisse: «in questa chiesa si trova l’immagine di Nostra Signora, bella e molto virtuosa, che compiva molti bei miracoli. L’immagine era venerata da greci, cavalieri, mercanti e da viaggiatori di passaggio». Un altro pellegrino, fiorentino, la descrive “con le braccia aperte”, nell’atto di accogliere i visitatori. Questo potrebbe far pensare che l’icona sia un frammento di una tavola più grande. A ogni modo, l’icona era ancora a Rodi nel 1480, quando i cavalieri ospitalieri la portarono in città, per tenerla accanto a loro nel momento più delicato dell’assedio turco. Scampato il quale, il gran maestro mosse in testa alla comitiva che, in processione, rese omaggio alla Vergine del Fileremo. Quasi miracolosamente, Rodi resistette a lungo, ben settanta anni più di Costantinopoli (diventata Istanbul nel 1453). Ma nel 1522 l’isola fu conquistata dagli ottomani di Solimano il Magnifico.

I cavalieri di Rodi lasciarono, dunque, l’Egeo e l’Oriente, portando in salvo l’icona. Si racconta che, per qualche anno, essa veleggiasse attaccata all’albero maestro di una caracca giovannita sottratta al sultano d’Egitto (la Santa Maria). Quando gli ospitalieri ottennero l’isola di Malta (1530), la collocarono a Vittoriosa, antico nucleo insediativo sulla costa, e poi la spostarono alla Valletta, città costruita in seguito al Grande Assedio di Malta (1565), che quella volta vide i cavalieri avere la meglio sugli ottomani. La vittoria fu attribuita alla sua intercessione. Dalla fine del XVI secolo, l’icona della Vergine del Fileremo sarebbe stata custodita nella co-cattedrale di San Giovanni Battista, in una cappella ancora oggi dedicata. Ma l’arrivo delle truppe napoleoniche, nel 1798, avrebbe obbligato i cavalieri di Malta ad abbandonare l’arcipelago e a trasferire altrove quanto serbavano di più prezioso. L’icona del Fileremo fece tappa a Trieste.

All’epoca di Napoleone, il gran maestro dell’Ordine di Malta era Pietro I, zar di Russia, che la volle a Pietroburgo. La Rivoluzione bolscevica d’Ottobre (1917) costrinse l’icona a migrare nuovamente. Prima a Mosca, presso il Cremlino, poi a Copenhagen, dove si era rifugiata la zarina Maria Feodorovna. Quest’ultima, prima di morire, l’affidò ai vescovi ortodossi, i quali la portarono prima a Berlino e poi a Belgrado. Vi rimase custodita nel palazzo reale di Alessandro I di Jugoslavia, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

Nel frattempo Rodi era stata conquistata dall’Italia, che, durante il Ventennio fascista, si dedicò a ricostruire memorie e monumenti dell’antica presenza dei Cavalieri sull’isola. Mussolini aveva chiesto a Stalin notizie dell’icona, con l’intento di riportarla nel Dodecaneso italiano. Non potendo ritrovarla, il leader dell’Unione Sovietica mandò una copia fatta realizzare alle metà dell’Ottocento che, assieme a una seconda copia dipinta in Italia, veleggiò verso Rodi. Dopo la riannessione greca di Rodi (1948), la copia russa finì nella basilica di Santa Maria degli Angeli presso Assisi, complice il fatto che il restaurato monastero del Fileremo era stato affidato ai padri francescani. Tutt’oggi è venerata dai membri dell’Ordine di Malta, che la raggiungono in pellegrinaggio l’8 settembre, nel giorno della Natività della Vergine.

di Giuseppe Perta

Docente di Storia medievale, Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa