Comunicare

Pubblichiamo stralci di tre dei sette commenti al Messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali raccolti nel libro Comunicare incontrando le persone dove e come sono, curato da Vincenzo Corrado e Pier Cesare Rivoltella (Brescia, Scholé, 2021, pagine 200, euro 16).

Fatica e sacralità dell’incontro

«Per andare a una prima Messa — diceva sempre mia nonna — vale la pena anche consumare le suole delle scarpe, tanta è la grazia che si riceve». Leggendo il Messaggio di Papa Francesco questo suo ritornello — «consumare le suole delle scarpe» — è riaffiorato alla memoria, portandomi a iniziare questa mia riflessione dalla grazia che si cela non solo nelle occasioni così speciali come lo sono le prime Messe, ma in tantissimi altri incontri per i quali vale la pena mettersi in cammino. Ogni incontro può essere una grazia. Ogni incontro può essere una rivelazione.

«Se non ci apriamo all’incontro, rimaniamo spettatori esterni». Se non consumiamo le suole delle scarpe, se non accettiamo la fatica di un incontro, ci lasciamo sfuggire anche la grazia attesa a quell’incrocio, in quella esperienza, in quella storia.

La fatica dell’incontro è il contrario del racconto preconfezionato che sa più di “palazzo” che di vita vera. Non solo vanno consumate le suole delle scarpe, per poter essere obiettivi nel racconto degli altri, bisognerebbe aver persino camminato nelle loro scarpe, se parafrasiamo il proverbio del popolo dei Sioux: «Prima di giudicare una persona cammina nei suoi mocassini per tre lune».

La fatica dell’incontro è infatti il contrario del pregiudizio. Un pregiudizio può far fallire la grazia di un incontro, come stava per succedere a Natanaele che, informato da Filippo riguardo all’incontro con Gesù, rispondeva scettico: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» (Gv 1, 45-46). «Vieni e vedi» (v. 46) è l’antidoto al pregiudizio, è l’invito a superarlo.

La fatica dell’incontro è anche il contrario di quella «doppia contabilità», dalla quale il Papa ci mette in guardia invitandoci a «venire e vedere» anche là dove nessuno va, e ringraziando allo stesso tempo per il coraggio e l’impegno dei tanti professionisti della comunicazione che ci aiutano a non dimenticare le periferie umane. Perché, in fondo, ogni incontro è degno delle suole consumate. Perché ogni storia è potenzialmente una storia sacra, una storia che ha la sua dignità, che ha il suo peso. E che perciò va ascoltata, accolta, raccontata.

Papa Francesco ce lo dice con le parole del Messaggio, ma non si ferma solo a quelle. Per ribadire che la comunicazione si fa così, «incontrando le persone dove e come sono», ha voluto fare visita a Edith Bruck, poetessa ungherese sopravvissuta alla Shoah, e ascoltare di persona la sua testimonianza dopo averla letta su «L’Osservatore Romano». (...)

Ogni incontro, nella sua unicità, include comunque una miriade di altri potenziali incontri. Ogni incontro, desiderato, atteso, realizzato nella reciproca apertura, manifesta la sacralità dell’incontrarsi.

Il Messaggio del Papa ci raggiunge in un tempo inedito. Per la prima volta nella storia stiamo affrontando un’emergenza globale avendo a disposizione così tanti mezzi, canali e linguaggi di comunicazione per diffondere notizie, informazioni e commenti, ma anche fake news e teorie del complotto, che al dramma della pandemia aggiungono quello della “infodemia”.

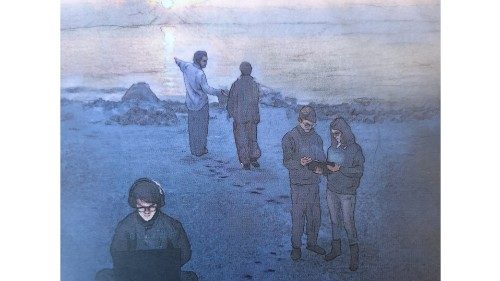

Tuttavia, con l’isolamento che ha caratterizzato gran parte della nostra esperienza all’inizio del 2020 (al suo apice, la prima ondata di covid-19 ha visto quasi 4 miliardi di persone confinate nelle loro case), il ruolo degli strumenti digitali e della comunicazione in genere è diventato ancora più centrale. I social media hanno aiutato molto a superare la distanza sociale; l’isolamento degli anziani sarebbe stato ancora più difficile senza la Rete. Di conseguenza, il nostro rapporto con questi canali (da come li usiamo a come li percepiamo) ha subito una trasformazione irreversibile.

Stiamo cercando di scoprire il lato umano della tecnologia, stiamo cercando di dare alla Rete il valore positivo per il quale è stata ideata. L’idea che gli schermi e i social abbiano un impatto negativo sulle nostre relazioni offline sta svanendo e le persone iniziano a comprendere come questi potenti strumenti digitali possano essere utilizzati per scopi più sani, con più enfasi sulle cose importanti della vita.

Nello spazio digitale, la nuova priorità sono le interazioni di prossimità. Le piattaforme sociali si stanno evolvendo per diventare spazi co-creati, non solo qualcosa che usiamo. Gli utenti sono più esigenti su chi seguire e perché. Non smettono di seguire gli influencer, ma danno più importanza al valore che queste figure condividono. In Germania, ad esempio, sta diventando popolare un nuovo tipo di influencer, i cosiddetti Sinn-fluencer — che è una sintesi della parola tedesca Sinn (scopo, significato) e la parola inglese influencer — gli “influencer del senso”.

In questa come in tutte le crisi, cresce infatti la fame di leadership morale e spirituale; abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia orientamento e speranza. Per questo è essenziale collegare le testimonianze del “santo popolo di Dio” e dei suoi pastori. Come istituzione, la Chiesa deve da un lato dare fiducia al popolo di Dio e, allo stesso tempo, riconquistare la fiducia del suo popolo.

Oggi più che mai come cristiani siamo chiamati a dare il nostro contributo nell’abitare la Rete come luogo dove aprire l’attesa di un incontro, dove iniziare a tessere una comunità collegata localmente e globalmente, dove può avvenire uno scambio di doni — di conoscenza, di carità, del reciproco confermarsi nella fede e nella speranza. La consapevolezza di essere parte di un unico corpo emerge con più forza in questa pandemia anche attraverso la comunicazione.

La comunicazione non è solo la trasmissione di informazioni o conoscenze dal centro alla periferia. Comunicare — lo stiamo riscoprendo — è di più, molto di più. Comunicare è stabilire relazioni, è essere con. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità. Comunicare è ascoltare, dialogare. Non c’è comunicazione senza la verità di un incontro.

Così, mentre a ogni nuova misura di distanziamento sociale cresce in noi la nostalgia dell’incontro “in carne e ossa”, possiamo rileggere come profetiche le parole del Messaggio per la 53a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, con le quali Papa Francesco ci invitava a passare dalle social network communities alla comunità umana:

«L’immagine del corpo e delle membra ci ricorda che l’uso del social web è complementare all’incontro in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro. Se la rete è usata come prolungamento o come attesa di tale incontro, allora non tradisce sé stessa e rimane una risorsa per la comunione». (…)

Francesco sa bene che «non si comunica solo con le parole, ma con gli occhi, con il tono della voce, con i gesti». La sua è e rimane una comunicazione del contatto. Per questo può riaffermare con sicurezza che nulla può sostituire l’incontro in persona.

Dio stesso si è rivelato così. Non gli è bastato rivolgerci la parola dall’alto dei cieli attraverso profeti e messaggeri, ha voluto organizzare un incontro “in persona”. (...)

È in questo modo dunque che si trasmette anche la fede. «Ai primi discepoli che vogliono conoscerlo, dopo il battesimo nel fiume Giordano, Gesù risponde: “Venite e vedrete” (Gv 1, 39), invitandoli ad abitare la relazione con Lui». (...)

La comunicazione nasce, sempre e comunque, dall’incontro tra le persone. Lo sanno bene i giornalisti che tessono il proprio lavoro di esperienza personale. «Non c’è giornalismo possibile fuori dalla relazione con gli altri esseri umani» diceva Ryszard Kapuścińki, reporter e scrittore polacco, grande maestro di giornalismo. (…)

L’invito del Papa a incontrare le persone dove e come sono ci dice questo, e ci sfida a farlo con gli occhi del Vangelo. Si rivolge ai comunicatori, ma non solo ai professionisti, nella consapevolezza che oggi più che mai — nell’era dei social — la comunicazione riguarda ognuno di noi. Per questo il Papa si rivolge a tutti e chiama tutti a riscoprire con gratitudine nel dono di ogni incontro la possibilità di toccare con mano il miracolo della vita. Solo così, entrando in questa lunga catena di incontri, possiamo essere veramente non solo testimoni ma protagonisti di una comunicazione che genera bene.

di

Nuove forme di prossimità

Nuove forme di prossimità

C’è un dato importante che non deve sfuggire nella lettura, riflessione e applicazione del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2021: la cifra che segna questo appuntamento annuale. Si tratta, infatti, della 55a tappa di un percorso che affonda le sue radici nel concilio ecumenico Vaticano ii : il decreto Inter mirifica ne propone l’istituzione, la cui importanza è successivamente ripresa e sottolineata dall’istruzione pastorale Communio et progressio, richiesta dallo stesso documento conciliare e, per questo, da leggere come sua parte integrante.

Dal 1967, dunque, si è snodata fino a oggi una ricchezza del magistero pontificio con importanti spunti e suggerimenti sulle molteplici dimensioni della comunicazione. (…)

Sono almeno due i principi che vengono ribaditi e che hanno da sempre sostenuto il rapporto con i mezzi di comunicazione, anche in altri documenti della Santa Sede: il diritto di usare questi strumenti per l’evangelizzazione e il dovere di garantirne un utilizzo morale. Si sviluppa una sorta di doppia tensione ecclesiale nei confronti dei media che, nel corso della storia, si affacciano alla scena sociale. (…)

Una scansione diacronica dei temi delle 55 Giornate e dei Messaggi che le accompagnano non fa altro che confermare questo dato. L’ancoraggio alla memoria, alla storia, alla tradizione del magistero si apre al futuro, agli sviluppi degli strumenti, ai progressi raggiunti ma anche alle lacerazioni vissute dall’umanità in alcuni snodi particolari. È la capacità di leggere i “segni dei tempi” con parresia.

Di certo, non c’è un intreccio pedissequo con la cronologia delle scoperte tecnologiche. C’è invece una lettura profetica della realtà che passa dalla prossimità agli uomini e alle donne, dalla cura delle persone, dalla premura soprattutto verso coloro che si trovano ai margini dell’esistenza. È l’originalità propria del dinamismo della fede che non cerca protagonismo, ma permea la quotidianità, anche mediatica, attraverso la testimonianza della carità e l’ancora della speranza. (…)

La questione cruciale che, dal 1967 al 2021, sostiene la riflessione delle Giornate mondiali delle comunicazioni sociali ha a che fare con lo stile dell’essere Chiesa in contesti socio-culturali ridefiniti e risignificati dai media. L’approccio ecclesiale non è mai strumentale, ma esistenziale. Il percorso, che ne nasce, non è strutturato in un semplice passaggio d’informazioni tra emittente e ricevente, seppure in situazioni mutate e mutevoli; è invece articolato in una relazionalità tra architetture di senso che definiscono anche i soggetti stessi coinvolti.

Lo stile comunicativo della Chiesa offre indicatori precisi, pur certo non esaustivi, dell’identità ecclesiale. È un criterio con cui guardare agli anni passati e a quelli che si aprono. «Il tempo è superiore allo spazio» è un principio espresso da Papa Francesco nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium. Applicato alla comunicazione, è sostegno ad azioni che generano nuovi dinamismi e coinvolgono persone, gruppi, per essere portate avanti e fruttificare in avvenimenti storici. È responsabilità per il passato e attenzione al futuro, costruita nel presente. (…)

Il Messaggio di quest’anno presenta, in modo evidente, quello che dovrebbe essere il movimento tipico del comunicare. Si tratta di un atto di relazione e apertura verso l’altro; un gioco di svelamento e, insieme, riappropriazione del proprio essere. «Liberando colui ch’essa chiama — spiega Emmanuel Mounier —, la comunicazione lo Ubera e lo conferma: l’atto di amore è la più salda certezza dell’uomo, il cogito esistenziale irrefutabile: Io amo, quindi l’essere è, e la vita vale (la pena d’essere vissuta). Esso mi conferma non solo attraverso il movimento nel quale lo pongo, ma attraverso l’essere che in quel movimento dona me stesso agli altri».

Nel tema scelto da Papa Francesco c’è una sottolineatura importante sull’essenza stessa del comunicare. Il rimando alla narrazione (filo conduttore della Giornata celebrata nel 2020) è naturale e spontaneo, non per ragioni tecniche, tecnologiche o estetiche, quanto per cementare quel ponte che collega la mente al cuore. È la strada per aprirsi alla conoscenza di sé e ad accogliere l’altro così come è. Non si tratta di un’operazione culturale, ma di una scelta di campo che presuppone il raccordo tra il comunicare, il pensare e il vivere ciò che si comunica. È questione di vita. È questione di comunicazione: esperienza primordiale di ogni persona.

Lo stiamo sperimentando in questo tempo di pandemia da covid-19: la comunicazione autentica — quella che nasce da un fecondo dialogo interiore — si lascia attraversare attivamente da ciò che è intorno a lei fino ad assumerne il portato. Lo stiamo sperimentando e ne siamo convinti: la comunicazione vera è testimonianza, quel martirio che porta a rinunciare a se stessi per far posto all’umanità che ci rende parte di un tutto. «Non possiamo veramente comunicare se non veniamo coinvolti in prima persona, se non attestiamo personalmente la verità del messaggio che trasmettiamo».

Emerge un richiamo indiretto a quel magis dal sapore squisitamente ignaziano da vivere integralmente. Si tratta di un più d’impegno e attenzione nell’uso delle parole che strutturano le narrazioni. E un più che ha a che fare con la custodia e la cura che le parole dovrebbero trasmettere.

La cura è un atto profondamente esistenziale, una categoria antropologica che dà significato e sostanza a ogni istante della quotidianità. Non esistono specializzazioni, ma linguaggi purificati dagli aggettivi inutili che il più delle volte tradiscono i sostantivi. Purtroppo, «siamo caduti nella cultura degli aggettivi e degli avverbi, e abbiamo dimenticato la forza dei sostantivi. Il comunicatore deve far capire il peso della realtà dei sostantivi che riflettono la realtà delle persone. E questa è una missione del comunicare: comunicare con la realtà, senza edulcorare con gli aggettivi o con gli avverbi».

In questo senso l’arte del custodire diventa orizzonte per accogliere in pieno l’essenza dell’altro. La comunicazione diventa, allora, custodia della dignità delle persone. È un’urgenza ancora più evidente oggigiorno in cui le barriere tra le persone sono aumentate per la pandemia da covid-19 e, al tempo stesso, si sono ridotte grazie alla tecnologia. Da qui la chiamata a nuove forme di prossimità.

di Vincenzo Corrado

Non c’è giornalismo senza condivisione

Cominciamo dall’inizio, dall’alfa e dall’omega di ogni atto giornalistico, cioè dalla commozione. Ha ragione Papa Francesco: commozione e coraggio, che vanno insieme.

Attento, giovane giornalista in carriera: tu maneggi qualcosa di molto pericoloso, il dolore umano. È la materia su cui dovrai lavorare, la tua dannazione, con cui modellerai il racconto. Subito ti accorgi del fatto grave: che non hai pinze, guanti, scafandri che ti tengano lontano da quello che dovrai toccare e trasformare in parole. Devi afferrarlo saldamente, metterlo davanti a te, esaminarlo con gli occhi spalancati. Tutto: il Bene e il Male, chi uccide e chi viene ucciso, la sofferenza, il dolore umano. Che tu sia in una città addentata dalla guerra, in una plaga devastata dalla carestia o in una meno esotica periferia del mondo dei ricchi, quello che dovrai toccare è la sofferenza.

Devi sapere che tutto questo ti impregnerà, entrerà dentro di te parola dopo parola, comincerà a muovere a guizzare nei tuoi pensieri anche quando il “pezzo” l’avrai finito e lo vedrai il giorno dopo sul giornale. Buono o cattivo, ben scritto o sciatto come un verbale di polizia, comunque sarà tuo, non lo potrai cacciar via, dovrai ripartire di lì quando, il giorno dopo, te ne chiederanno un altro.

Allora ti accorgerai che la commozione è la tua uscita di sicurezza, attraverso la commozione riuscirai a leggere quello che accade attorno a te e trasmetterlo passando dall’esperienza alla coscienza anche di coloro che lo leggeranno.

E sì: viviamo nei tempi grigiastri del giornalismo da Internet, che ha assassinato il giornalismo vero nella generale omertà, anche e soprattutto degli addetti ai lavori (altro che colpe degli editori, almeno quelli possono invocare la circostanza attenuante del volersi riempire le tasche, e che altro dovrebbero fare?). E pensare che ancora qualche sopravvissuto fa ironie sul “giornalismo da grande hotel”, sì, l’aneddotica davvero infinita degli inviati che vivevano le guerre e le rivoluzioni a bordo piscina con aria condizionata, “wiskino” delle ventitré e annessa e connessa nota spese.

Ma quelli erano degli innocenti, dei balzachiani travet della preistoria della truffa editoriale! Oggi non ci si scomoda nemmeno, si confeziona tutto in redazione in pacata e confortevole complicità con il computer aziendale. Che rischio c’è? Ti invitano con conseguente gettone in televisione come esperto a spiegare, annunciare, prevedere, anche se quei luoghi li hai visti sulla mappa di Google e i dati li hai ricavati dal manuale Hoepli del ventunesimo secolo, ovvero Wikipedia.

Da dove viene la tentazione verso il peccato più grave, la tentazione di non andare, di disertare i fatti per raccontarli al caldo o al fresco della redazione? Il giornalismo del sentito dire, del copia e incolla, dell’articolo scritto occhieggiando qua e là, emulsionando, omogeneizzando? Da questa possibilità di raccontare senza vedere, usando la tecnologia.

In un mondo in cui spostarsi è diventato facile, veloce, i giornalisti si muovono meno che ai tempi della diligenza, del cavallo e del treno. La data sugli articoli, persino quella della città dove il giornale si crea e si stampa, ormai non garantiscono niente. Semplici fregi grafici. Perfino quanto è accaduto a un chilometro in linea d’aria dalla redazione spesso è frutto di quanto riportato da altri o dalle agenzie o dai passanti con il loro inevitabile telefonino.

Bisogna dirlo chiaro e forte come ha fatto il Papa: non c’è giornalismo senza esserci, vedere di persona, ascoltare, captare atmosfera, rumori, odori, rabbia e paura, entusiasmo, fanatismo, odio e pietà.

La commozione dunque. Prima di tutto. Sempre. Non si deve partire dal materiale che hai raccolto su Internet con qualche svelto balletto di tasti. Sei bravo, certo; questo ti hanno insegnato nella prestigiosa scuola di giornalismo, a trovare in quella immensa cantina di parole quello che serve per sapere tutto di quel luogo, di quella tragedia, di quel personaggio.

Ahi! Rovistatore della Rete, svelto operaio del saccheggio digitale. In realtà non sai niente, hai commesso l’errore numero uno: guardare la realtà con gli occhi degli altri, ormai non riuscirai più a ritrovare l’innocenza dello sguardo che è il tuo semplice, povero, meraviglioso strumento di lavoro. Può sembrare paradossale ma la condizione perfetta per una narrazione onesta è... di non sapere nulla, di non portarsi dietro pregiudizi.

Arrivi in un luogo, il fatto è davanti a te: uomini, circostanze, paesaggio, vite, confusione, atti e racconti che si intrecciano, si sovrappongono, si elidono. Hai studiato i ritagli di articoli su quel tema, come accadeva nel tempo preistorico della carta; o hai ancor più facilmente quello che la tecnologia — come è tentatrice la tecnologia! Ti dà un senso di onnipotenza — ti ha offerto sul computer. Sai. O credi di sapere. È con quel materiale che scegli il filo che seguirai per raccontare quanto accade, è quello che ha elaborato chi è venuto lì prima di te. Hai perso la possibilità di vedere con i tuoi occhi. La tua narrazione sarà un seguito. Non un inizio.

Ci addentriamo in catastrofi, guerre e rivoluzioni non per raccontare quello che sta avvenendo, che è sempre nuovo; non c’è storia che si ripeta se non nella comoda scorciatoia degli stupidi. Cerchiamo le prove di quell’idea che ci hanno prestato gli articoli degli altri. Voilà, il passepartout universale! Certo, è comodo e ci solleva dalla noiosa incombenza di elaborare un’idea.

La commozione: ci sono fotografie che si fanno con lo sguardo e sono quelle più riuscite. Poi viene la scrittura, ma è un facile lavoro artigianale, una conseguenza talvolta perfino ovvia. Quello che vedo entra dentro di me, diventa dolore e lacrime, condivido, soffro. Il peggior giornalismo possibile è quello che con colossale mistificazione è stato definito “anglo-sassone”, ovvero porsi al di sopra delle parti, guardare dall’alto, conservando la freddezza necessaria per non mescolarsi, non partecipare emotivamente a quanto accade davanti a te.

È questo cinismo contrabbandato da (falsa) imparzialità che ha ucciso il buon giornalismo. Invece mi commuovo e poi documento, registro, fisso la realtà, in un taccuino, in una fotografia, in una sequenza cinematografica. Ma fare una cosa senza l’altra è un atto dimezzato, una testimonianza fallita.

C’è chi ha detto che scrivere è darsi: come questa definizione si adatta perfettamente allo scrivere sui giornali! Non è certo, come strepita qualcuno, giornalismo esibizionista, narcisista, dannunziano. Semmai è l’unico giornalismo onesto, che dichiara la sua lealtà verso il lettore non nascondendosi dietro il trucchetto della impersonalità del testimone (come se questo fosse mai possibile!). Io dico al lettore: ero lì, nessuno può smentirlo; è attraverso i miei occhi che devi passare dunque e quello che leggerai senza finzioni è quello che io ho visto, niente di più e niente di meno.

di Domenico Quirico

Leggi anche: