Il mistero del primo ritratto

di Paolo Ondarza

Canuto, di salute cagionevole e costituzione delicata. È lo stesso Agostino nei sermoni e nelle epistole a parlare di sé in questo modo. L’amico Possidio nella Vita Augustini poi ci informa che, nonostante tutto, il Vescovo di Ippona raggiunse la veneranda età di 76 anni «con tutte le membra del suo corpo, con la vista e l’udito intatti». Da sempre l’autore delle Confessioni è ritenuto un pilastro della dottrina cristiana dell’Occidente latino. Questi elementi hanno condotto diversi studiosi a identificare come il più antico ritratto del Santo di Tagaste un affresco rinvenuto alla fine del XIX secolo all’interno di costruzioni sottostanti la cappella del Sancta Sanctorum a Roma.

Tali ambienti facevano parte del complesso dell’antico Patriarchio Lateranense, la residenza ufficiale del Pontefice fino a prima della cattività avignonese. Dal 1660 furono inglobati nell’Oratorio dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di cui oggi è commissario straordinario monsignor Eugenio Girardi. Il sacerdote ci apre le porte di un luogo, quasi sempre chiuso al pubblico. Fino agli anni Settanta del secolo scorso fu meta di processioni e sede di adorazioni eucaristiche. Lo testimoniano affissi sulle pareti varie croci e oggetti utilizzati in occasione dei cortei religiosi. Sull’altare della cappella troneggia una Madonna bizantina, circondata da una cornice scultorea di angeli berniniani.

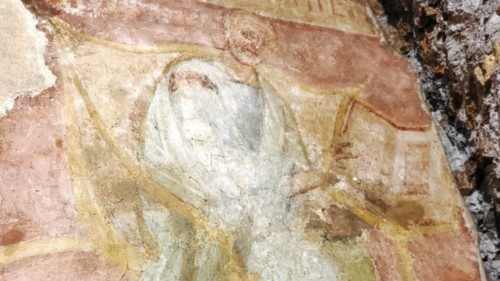

Salendo una stretta e ripida scaletta in legno si raggiunge la Schola Cantorum, dove si conserva uno dei più antichi organi ad aria presenti a Roma. Ma la vera sorpresa è negli spazi angusti della sagrestia. Tra i lacerti di affreschi con motivi floreali, geometrici e cruciformi, appaiono appena delineate alcune figure: un inedito san Sebastiano con barba grigia e un Cristo benedicente. Più nascosta ci aspetta la figura in cui sono stati riconosciuti i tratti di Agostino.

Lo stato di conservazione è fortemente compromesso. «È allo studio da anni un progetto di restauro», spiega monsignor Girardi auspicando un tempestivo intervento che possa restituire splendore all’opera in modo analogo a quanto hanno fatto le maestranze dei Musei Vaticani sul crocifisso di scuola del Cimabue, anch’esso parte dell’arredo dell’Oratorio e oggi esposto nel Museo della Basilica Lateranense.

Avvicinandosi alla parete dipinta è possibile ancora distinguere, poco più che una parvenza, la figura di un uomo anziano. Ha il volto emaciato, canuto, abbondantemente stempiato, con barba rada ed è colto in atteggiamento di profonda riflessione, come suggeriscono le profonde rughe che segnano il volto. Vestito di tunica clavata e pallium bianco, gli abiti degli antichi filosofi e dei maestri, stringe un rotolo nella mano sinistra, mentre la destra è atteggiata nel gesto oratorio dell’allocutio e indica un codice aperto su un grande pulpito. L’iconografia rimanda a quella diffusa dal tardo antico alla prima età bizantina e ricorrente in molteplici rappresentazioni di santi in epoca paleocristiana. Lo schema fu applicato anche ai dottori della Chiesa, successivamente raffigurati in abiti episcopali.

L’ampia scansia su cui poggiano i piedi, il largo schienale e i lunghi braccioli dello scranno in cui è seduto suggeriscono una piccola statura del personaggio, voltato di tre quarti verso lo spettatore, come se momentaneamente distolto dalla lettura in cui era assorto. Al di sotto di questa rappresentazione campeggia un’iscrizione o tabula in tre versi mutili nella parte finale. Recita così: Diversi diversa patres sed hic (...) / omnia dixit romano eloquio (...) / mystica sensa tonans (...). Ovvero: «In modo diverso i vari padri (della Chiesa), ma egli (Agostino?) disse tutto in lingua romana, tuonando mistici pensieri».

L’iconografia, insieme all’esplicita allusione all’eloquenza di un padre della Chiesa romana, spinse fin dal ritrovamento dell’affresco a identificarlo con Agostino. Non sono però da escludersi altri pensatori cristiani, primo fra tutti forse il contemporaneo Leone Magno.

Il primo, e non il solo, a individuare nella figura affrescata un ritratto del Vescovo di Ippona risalente al VI secolo fu il grande iconografo tedesco Joseph Wilpert. All’inizio del Novecento pubblicò uno studio corredato da una serie di acquarelli eseguiti da Carlo Tabanelli, particolarmente preziosi perché testimoniano ancora un buono stato di conservazione e una leggibilità chiara dell’opera negli anni in cui tornò alla luce.

Evidenti le analogie con rappresentazioni più tarde di Agostino come quella nel Salterio della beata Elisabetta di Cividale del Friuli o nella volta della Chiesa superiore di Assisi in cui Agostino in abiti vescovili detta la sua opera ad un monaco scrivano. Appare verosimile che un ritratto circolasse dai tempi in cui il santo africano era in vita. Questa ipotesi trova un curioso riscontro in una lettera, dove lo stesso Vescovo di Ippona riferisce di un sigillo finalizzato a impedire possibili falsificazioni dei suoi testi: Hanc epistulam signatum misi anulo qui exprimit facies hominis adtendentis in latus (Epistulae, 59).

Ma che funzione aveva questo affresco all’interno delle stanze del Patriarchio? L’ipotesi più accreditata lo individua come parte della decorazione della sezione latina della biblioteca del Palazzo papale. Secondo un uso tipico del mondo antico infatti le raccolte di libri prevedevano una duplice suddivisione dei testi in base alla lingua: greca e latina. Agostino con la sua effigie dunque insigniva l’aula in cui erano conservati gli scritti patristici dell’antica lingua dell’Occidente cristiano.

I caratteri paleografici dell’iscrizione hanno indotto in tempi più recenti anche l’archeologo Fabrizio Bisconti a ricondurre la rappresentazione al VI secolo. Una conferma ulteriore è data dal codice aperto sul leggio che a livello iconografico dal VI secolo sostituisce l’immagine del rotolo. C’è chi posticipa l’esecuzione della pittura al VII–VIII secolo. Secondo altri non è escluso ricondurla addirittura al IV secolo, epoca in cui presso il Patriarchio Papa Giulio (337-352) istituisce uno Scrinium sacrum, archivio ecclesiastico con funzioni di biblioteca e cancelleria notarile. Si ipotizza fosse situato nei pressi del Battistero di San Lorenzo dove Papa Ilario fece costruire le biblioteche greca e latina.

Il dibattito resta aperto e al momento non vi è alcuna certezza. Forse l’auspicato restauro potrà fornire nuovi elementi attraverso studi, sondaggi e approfondimenti. Nel frattempo un grande mistero continua a sprigionare dallo sguardo vivo e intenso del saggio anziano che da secoli sembra interrogare chi si avvicina alle antiche pareti.