I credenti possono lavorare

di Jean-Charles Putzolu

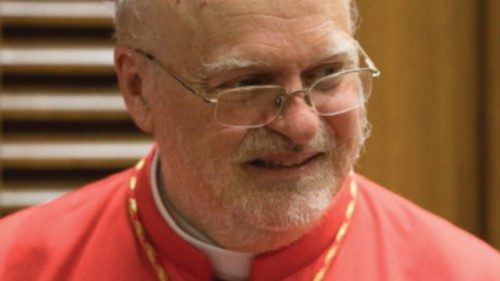

La prima conferenza ecumenica “Life and work”, che nel 1925 aveva riunito a Stoccolma diverse centinaia di responsabili e rappresentanti cristiani, assenti i cattolici, aveva contribuito fortemente a rafforzare l’unità tra le diverse confessioni cristiane. Il suo obiettivo, in un momento in cui il mondo usciva dalla sanguinosa prima guerra mondiale, era apertamente quello di promuovere la pace e la cooperazione. Convocata dall’arcivescovo luterano svedese Nathan Söderblom, che cinque anni dopo ottenne il premio Nobel per la pace, essa permise di gettare le basi per un’azione comune dei cristiani e di moltiplicare in seguito le testimonianze di unità nella fede, al di là delle divisioni dottrinali. Per commemorare il centenario di questa iniziativa, i vari responsabili cristiani si sono riuniti in Svezia, questa volta con una delegazione cattolica guidata da monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, e dal cardinale Anders Arborélius. In un’intervista ai media vaticani, il vescovo di Stoccolma torna sul contributo del dialogo ecumenico alla pace, in un mondo profondamente diviso.

Eminenza, come comprendono le diverse confessioni cristiane la loro responsabilità nella costruzione della pace oggi?

In un periodo segnato da conflitti e guerre è importante lavorare più attivamente per la pace. Naturalmente noi cristiani abbiamo la preghiera, ma cerchiamo anche di avere contatti con le autorità per far progredire le cose. Facciamo quello che possiamo, anche se sembra poco. Lavoriamo per educare il popolo di Dio affinché tutti possano lavorare insieme per la pace.

Come possono le Chiese contribuire alla riconciliazione tra popoli divisi dai conflitti?

Penso che le Chiese e le comunità cristiane possano essere dei punti di riferimento a livello internazionale, possono trasmettere un messaggio di speranza. I credenti di tutti i Paesi, e soprattutto quelli in guerra, possono lavorare fianco a fianco per la pace. Nel caso della situazione in Ucraina, preghiamo in particolare per l'unione degli ortodossi divisi, affinché si uniscano nella e per la pace.

Che ruolo hanno le dichiarazioni e le iniziative comuni nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti?

Naturalmente preghiamo tutti per la pace. Ma si tratta anche di un grido di disperazione, soprattutto di fronte alla mancanza di ascolto delle nostre preghiere da parte dei politici. Di fronte alla situazione in Ucraina o in Terra Santa vediamo la povertà e c'è una certa frustrazione per non avere la capacità di lavorare per la pace come vorremmo. Tuttavia, non perdiamo la speranza che il Signore ci aiuterà a continuare il nostro lavoro per la pace.

Quali tensioni sorgono quando alcune Chiese prendono le parti di una delle fazioni in conflitto?

Il dolore è molto grande all’interno della Chiesa. La guerra, sul piano politico, crea divisioni nelle nostre Chiese. Ecco perché gli incontri sono davvero necessari, per camminare verso la riconciliazione anche tra i cristiani. Speriamo che grazie alle nostre preghiere i credenti trovino la pace.

Come possono le confessioni cristiane evitare che la religione sia strumentalizzata per giustificare la violenza?

La strumentalizzazione delle nostre Chiese è un pericolo reale. Per questo la voce del Santo Padre è molto importante. Il Papa ci aiuta ad amare i nostri nemici per lavorare a favore del dialogo. Gli siamo davvero grati, perché la sua azione ci aiuta a lavorare per la riconciliazione, soprattutto in tempo di guerra.

La conferenza del 1925 si tenne all’indomani del primo conflitto mondiale. Quella del 2025 si tiene in un mondo in cui sono in corso almeno 50 conflitti, una sorta di terza guerra mondiale a pezzi, come diceva spesso Francesco. In questo senso, questo evento ha un significato particolare?

Sì, assolutamente. Questo momento è essenziale per consentire la proclamazione della pace, soprattutto nell’attuale contesto mondiale. È attraverso questo messaggio di speranza che invochiamo il Signore affinché ci aiuti a costruire una pace riconciliatrice. E questi momenti di preghiera organizzati a Stoccolma tra cristiani di diverse confessioni e di diverse Chiese ne sono un segno evidente. Ci permettono di elevare la preghiera e di creare un clima più favorevole al dialogo.

Nel 1925 la Chiesa cattolica non era rappresentata alla conferenza di Stoccolma. Cento anni dopo, è presente una delegazione della Santa Sede. Cosa è cambiato?

La Chiesa cattolica ha avuto bisogno di tempo per prepararsi a entrare in questo dialogo ecumenico e, soprattutto, è stato necessario il Concilio Vaticano II. Bisogna capire che a quel tempo c’erano molta distanza e molti malintesi. Ma possiamo dire che l’ecumenismo tra protestanti e cattolici è nato nei campi di concentramento, in Germania, dove si sono incontrati. In diversi Paesi ci sono stati anche molti pionieri, come in Francia o in Italia. Ma è soprattutto sotto l’impulso del Concilio Vaticano II che la Chiesa cattolica è diventata un partecipante attivo al dialogo ecumenico.