Dov’è il tuo tesoro

di Pierantonio Piatti*

La singolare forma di ovale allungato, inusuale per gli specchi d’acqua di origine vulcanica ordinariamente circolari, rende il lago di Albano, sul quale si affaccia la residenza pontificia di Castel Gandolfo, una sorta di ideale richiamo naturale al Colonnato Vaticano e pare quasi prolungarne ed estenderne l’abbraccio universale, declinando nella frescura offerta dal Creato in un placido refrigerio estivo la medesima, inclusiva sollecitudine pastorale ad gentes del successore di Pietro plasticamente scolpita nei marmi berniniani.

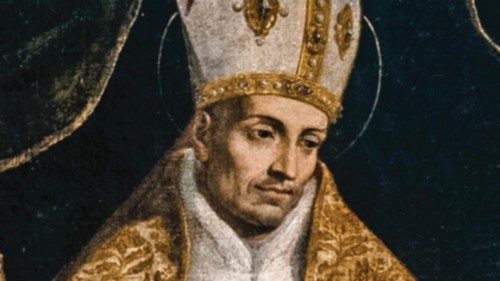

In alto, sul crinale sul quale si adagia Castel Gandolfo, spicca, accanto alla mole del palazzo papale, la cupola della Collegiata parrocchiale pontificia, ricostruita tra il 1658 e il 1661 da Gian Lorenzo Bernini per volere del Papa mecenate della cultura e delle arti, di origine senese, Alessandro VII Chigi (1655-1667), che la volle intitolata a un grande confratello di Papa Leone XIV, lo spagnolo agostiniano Tommaso da Villanova (1486-1555), del quale Papa Chigi aveva proclamato la solenne canonizzazione il 1° novembre 1658.

Nella storia del progressivo affinamento delle procedure di beatificazione e canonizzazione a partire dal Seicento, la causa di Tommaso da Villanova rappresenta, infatti, un esempio di notevole interesse, condiviso peraltro con altri religiosi appartenenti all’ordine di sant’Agostino. Se il termine «beatificazione» appare per la prima volta il 7 ottobre 1585 in una lettera indirizzata da Filippo II (1527-1598) a Enrique de Guzmán y Ribera (1540-1607), conte di Olivares e viceré di Napoli dal 1595 al 1599, per perorare il riconoscimento del culto a livello locale del domenicano Luis Bertrán Eixarch (1526-1581), la prima beatificazione organizzata dalla romana Congregazione dei Riti e intesa come preliminare a una futura canonizzazione fu quella dell’agostiniano pure spagnolo Giovanni da Sahagún (1430-1479), promulgata il 15 giugno 1601 per disposizione di Papa Clemente VIII Aldobrandini (1592-1605), che nel 1602 avrebbe istituito la nuova Congregazione cardinalizia denominata dei Beati. Anche se il prelato curiale umanista, anch’egli agostiniano, Angelo Rocca (1545-1620), dal 1595 sacrista pontificio e consacrato nel 1605 vescovo titolare di Tagaste in Numidia, patria di sant’Agostino, preferisce al termine «beatificazione» quello di «semi canonizzazione» nel suo De Canonizatione Sanctorum commentarius (1601), lungo il secolo XVII l’istituto giuridico della beatificazione, con valore locale e concessivo, si afferma quale livello preliminare obbligatorio per accedere alla eventuale, successiva canonizzazione, con carattere universale e precettivo, e viene riservato esclusivamente al Pontefice romano. Papa Paolo V Borghese (1605-1621) proclamò 12 beatificazioni nel corso di 11, distinte cerimonie, che videro l’esaltazione di diverse delle più illustri personalità del cattolicesimo in Età Moderna — tra gli altri, vanno ricordati Ignazio di Loyola (1491-1556) il 27 luglio 1609, Teresa d’Avila (1515-1582) il 24 aprile 1614, Filippo Neri (1515-1595) il 25 maggio 1615 — e Tommaso da Villanova il 7 ottobre 1618.

L’agostiniano Juan de Muñatones (1502-1571), vescovo di Segorbe dal 1556, amico e imitatore di Tommaso da Villanova, lavorò intensamente alla pubblicazione dei Conciones — sermoni — del confratello e fu l’estensore della sua prima biografia, composta in lingua latina, inserita nella prima edizione dei Conciones, a cura di Pedro Uceda (Alcalá, 1572: 7-16) e poi tradotta in castigliano da Tomás de Herrera nella sua Historia del convento de Salamanca (Madrid, 1652: 312-316). Egli, che dopo aver ascoltato la predicazione di Tommaso abbandonò gli studi a Salamanca per entrare tra gli agostiniani del convento di Toledo l’11 febbraio 1522, ci offre una narrazione vivida della straordinaria riuscita pastorale della predicazione del santo, segnatamente dei sermoni pronunciati nella cattedrale salmanticense in occasione della Quaresima del 1521: «Io ero tra la folla di coloro che lo ascoltavano; non ancora religioso, ma laico ancor giovane. Le vie erano piene di gente che andava da lui: uomini pieni di stupore e quasi sbigottiti accorrevano ad ammirare il nuovo tipo di eloquenza, ad ammirare la forza del discorso, che trascinava gli animi degli ascoltatori ovunque volesse, ad ammirare i sentimenti ardentissimi, che quasi infiammavano le viscere stesse delle persone» (Acta Sanctorum Septembris, V, p. 826).

«Veritas – Unitas – Caritas»: la poliedrica, feconda e attuale testimonianza evangelica del santo viene ben illustrata nel motto della Villanova University fondata dagli agostiniani nel 1842 negli Stati Uniti e posta sotto il suo patrocinio, l’ateneo cattolico più grande e antico della Pennsylvania, presso il quale padre Robert Prevost — oggi Papa Leone XIV — conseguì nel 1977 il Bachelor of Sciences in Matematica e ove nel 2014 gli venne conferito il titolo di Doctor of Humanities honoris causa.

La passione per la verità intesse tutta l’esistenza del santo, attraverso lo studio assiduo e la successiva, intensa e instancabile predicazione. Dopo la prima formazione a Villanueva de los Infantes, ove risiedeva la famiglia paterna, egli si recò ad Alcalá de Henares — antica Complutum — rilevante sede universitaria grazie alla riforma innovativa promossa dal celebre cardinale Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), fondatore della Complutensis Universitas su concessione papale nel 1499, trasferita nel 1836 a Madrid ove avrebbe acquisito il titolo di Universidad Complutense nel 1970. Selezionato nel 1508 quale membro del Collegio Maggiore di Sant’Ildefonso, fondazione del Cisneros, Tommaso aveva conseguito il baccellierato in arti liberali e nel 1509 ottenne il grado di maestro di logica, fisica e metafisica, iniziando gli studi di Teologia, che non poté condurre a termine perché nel 1512 gli venne affidata la cattedra di logica, che mantenne fino al 1516. Offertagli una cattedra di filosofia presso la prestigiosa Università di Salamanca, Tommaso la rifiutò e il 21 novembre 1516 scelse la vita religiosa, entrando nel noviziato della comunità agostiniana della medesima città, ove il 25 novembre dell’anno seguente avrebbe emesso la professione. Ordinato sacerdote a 32 anni nel 1518, venne destinato all’insegnamento della Teologia nella locale casa di formazione dell’ordine agostiniano e nel 1519 venne nominato predicatore, attività che mai tralasciò, unitamente alla riflessione ascetica e mistica, anche dopo l’assunzione dell’episcopato di Valencia nel 1544; impegni pastorali che gli valsero il novero tra i più grandi predicatori nella Spagna del suo tempo e una ragguardevole fortuna editoriale: la sua Breve regla de la vida christiana venne stampata, insieme alla Guía de pecadores del domenicano frate Luis de Granada, a Lisbona nel 1556; le sue prediche, tradotte in latino, furono stampate per la prima volta, col titolo di Conciones sacrae, ad Alcalá nel 1572; l’editio princeps delle sue opere in 2 volumi in-folio vide la stampa a Milano nel 1760, a cura dell’agostiniano frate Lorenzo da S. Barbara che vi premise una Synopsis vitae S. Thomae a Villanova; infine la sua poderosa Opera omnia, in 6 volumi, venne pubblicata a Manila tra il 1881 e il 1897.

Il servizio all’unità assorbe le migliori energie di Tommaso, che spende tutta la vita ininterrottamente in delicate quanto decisive funzioni di governo ecclesiale: priore del convento di Salamanca dal 1519 al 1521, poi rieletto dal 1523 al 1525; visitatore della provincia agostiniana di Castiglia dal 1525 al 1527; priore provinciale della provincia agostiniana andalusa dal 1527 al 1529; priore del convento di Burgos dal 1531 al 1534; priore provinciale della provincia agostiniana di Castiglia dal 1534 al 1537; ancora priore del convento di Burgos dal 1541 al 1544. Nel 1544, Filippo II, che lo aveva nominato predicatore di corte e suo consigliere, dopo avergli offerto inutilmente la diocesi di Granada, nel 1544 lo presentò per arcivescovo di Valencia, sede vacante in cattive condizioni a causa della prolungata assenza dei vescovi che l’avevano amministrata attraverso dei vicari e della quale, nonostante la sua riluttanza, dovette prendere possesso nel gennaio 1545, mantenendo, tuttavia, sempre l’abito del suo ordine agostiniano e continuando a osservarne la regola e le rigorose osservanze. La sua opera di riforma è immediata, coraggiosa e radicale: visita pastorale già nel 1545; sinodo diocesano nel 1548, i cui decreti sono profetica sintesi preconciliare del Tridentino, per la cui prima sessione ottiene la dispensa per non abbandonare la sua diocesi; fondazione nel 1550 del Collegio-Seminario della Presentazione. Per la sua benemerita ed esemplare attività di pastore di popolo, il noto storico della Chiesa Hubert Jedin (1900-1980) ha definito Tommaso da Villanova «l’ombra protettrice dei vescovi spagnoli che furono a Trento» e lo ha posto tra i grandi vescovi della Riforma cattolica, accanto a san Carlo Borromeo e san François de Sales (D. Gutierrez, Storia dell’Ordine di S. Agostino, II, p. 217).

Il suo episcopato Tommaso lo visse in una totale immedesimazione con la sua Chiesa locale, in una compartecipazione che possiamo ben definire mistica: secondo testimoni al suo processo di beatificazione, il santo arcivescovo non esitava a flagellarsi per riparare i peccati di alcuni sacerdoti indegni della sua diocesi e per ricondurli sul retto cammino, risultato che in molti casi ottenne (Gutierrez, ivi, p. 139).

«Padre dei poveri» e «vescovo elemosiniere», il religioso e arcivescovo Tommaso fu un innamorato operatore della carità a tutto campo: intellettuale, morale, materiale. Sull’esempio di Maria, Madre della Chiesa, verso la quale egli nutrì una devozione tale da meritarsi l’appellativo di «san Bernardo di Spagna», Tommaso fu reale e mistica “casa dell’Incarnazione” a beneficio di tutti, sostenendo con premurosa fermezza i primi gesuiti che predicavano nella sua diocesi, nei quali ravvisò sempre degli ottimi collaboratori; dotando il convitto dei fanciulli dei nuovi convertiti e il Seminario della Presentazione; aiutando soprattutto i poveri, sottraendo a morte per indigenza centinaia di orfani e abbandonati, salvando da una vita indegna molte giovani indigenti e finanche annotando in un quaderno nome e indirizzo delle famiglie più bisognose, facendo pervenire non una semplice elemosina, ma degli aiuti che avrebbero loro consentito, per il futuro, di mantenersi col proprio lavoro (Gutierrez, ivi, p. 216). Come negli anni Trenta del Cinquecento, da priore provinciale della provincia agostiniana di Castiglia aveva implementato generosamente l’invio di religiosi missionari nel Nuovo Mondo, segnatamente in Messico, così da vescovo Tommaso da Villanova operò come in una missione permanente per rendere cristiana e giusta, e perciò pienamente umana, la società.

La sua adesione al Vangelo della carità e della giustizia risuona ancora oggi, profetica ed esigente, sia con le sue “opere parlanti” che con il suo dettato schietto e diretto, ispirato all’imperitura lezione del grande Agostino: «A cosa giova, infatti, avere fame di giustizia e non agire, desiderare e non compiere? Perciò beati misericordes, che con l’opera loro conseguono la giustizia che desiderano con il cuore, facendo del bene a molti, come possono. Allora, a chi giunge a questo livello, che è liberato da tutte le cose tramite la povertà, e stabilito nel servizio di Dio attraverso la mansuetudine, e puro dai peccati grazie al pianto, e giusto nel desiderio, nell’opera pure diligente, cosa manca a quell’uomo? Comunque soprattutto purifichi il cuore da ogni passione temporale, anche lecita, e abbia gli occhi dell’anima purificati e limpidissimi rivolti alla contemplazione di Dio. Beato chi avrà fatto così!» (Opera omnia, IV, Manilae 1884, p. 379).

La speranza, ferma e confidente, in Dio costituisce l’antidoto a ogni povertà per san Tommaso da Villanova, come riaffermato dal suo confratello Papa Leone XIV nel Messaggio per la IX Giornata mondiale dei Poveri, che si celebra il 16 novembre 2025: «Riconoscendo che Dio è la nostra prima e unica speranza, anche noi compiamo il passaggio tra le speranze effimere e la speranza duratura. Dinanzi al desiderio di avere Dio come compagno di strada, le ricchezze vengono ridimensionate, perché si scopre il vero tesoro di cui abbiamo realmente necessità» (2).

Con le monete copiosamente elargite ai più bisognosi da una cornucopia barocca amministrata con larghezza da un bimbo, in basso al centro della scena sulla bella tela, ascrivibile agli anni 1661-1662, di Giacinto Gimignani (1611-1681), che lo ritrae nella sua chiesa di Castel Gandolfo affacciata sulle profondità operose del lago, san Tommaso da Villanova ci rammenta, col suo e nostro Maestro Agostino, la priorità di un’interiorità purificata al fuoco del Vangelo (cfr. Matteo, 6, 21), senza la quale non può esserci carità: «Il consiglio che il Signore ci dà circa il nostro tesoro riguarda anche il nostro cuore, perché dice: “Dov'è il tuo tesoro, là c’è anche il tuo cuore”» (Agostino, Discorso 389).

*Segretario del Pontificio comitato di scienze storiche

Le reliquie del santo arcivescovo di Valencia nella croce pettorale di Prevost