di Giulio Albanese

In questi giorni, alcune tra le più importanti componenti della società civile africana hanno dato prova di grande responsabilità rispetto a quelli che sono gli esiti nefasti e in alcuni casi catastrofici dei cosiddetti cambiamenti climatici.

D’altronde, è bene rammentarlo, tali componenti rivestono tradizionalmente un duplice ruolo, critico e propositivo, per il benessere sociale ed economico delle nazioni. In proposito è importante rilevare che la partecipazione delle organizzazioni della società civile rientra tra i principi stabiliti già nel preambolo dell’atto costitutivo dell’Unione africana (Ua) dove si afferma che i capi di Stato e di governo si dichiarano guidati dalla necessità di realizzare una collaborazione fattiva tra i governi nazionali e tutte le componenti della società civile, in particolare le donne, i giovani ed il settore privato con l’obiettivo di rafforzare la solidarietà e la coesione tra i loro popoli. Inoltre, per chiarezza è utile ricordare al lettore che nel dispositivo, all’art. 3 [lettere (g) e (h)] la Ua intende promuovere la partecipazione popolare ed il buon governo, mentre all’art. 4 indica tra i propri principi la partecipazione dell’intero consesso dei popoli afro nelle attività dell’Unione.

Alla luce di queste considerazioni non sorprende dunque la decisione di presentare una petizione senza precedenti alla Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli per chiedere un parere consultivo sugli obblighi in materia di diritti umani degli Stati africani nel contesto della crisi climatica. La petizione è stata depositata ufficialmente il 2 maggio scorso ad Arusha, in Tanzania. Promossa dall’African Climate Platform (Acp), da Resilient40, da Natural Justice e dall’Environmental Lawyer Collective for Africa, in collaborazione con la Pan African Lawyers Union (Palu), rappresenta un evento spartiacque nella giurisprudenza panafricana. Gli esperti legali hanno salutato come tale l’iniziativa nel progresso della giustizia ambientale nel continente. «L’Africa, che contribuisce solo a una piccola frazione delle emissioni globali di gas serra, sta affrontando alcune delle conseguenze più gravi del cambiamento climatico», ha dichiarato Alfred Brownell, responsabile della campagna dell’African Climate Platform. «Questa petizione — ha spiegato — è un accorato appello alla giustizia e un invito all’azione per proteggere i diritti e la dignità di milioni di africani le cui vite sono sconvolte dalla devastazione ambientale».

La petizione si basa su quadri giuridici regionali chiave, tra cui la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, il Protocollo di Maputo, la Convenzione di Kampala e la Carta africana dei diritti e del benessere dell’infanzia. In particolare, vengono richiesti chiarimenti giurisprudenziali sulle responsabilità degli Stati africani nella tutela di diritti quali la vita, la salute, l’alloggio, il cibo, l’acqua e un ambiente sano di fronte ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa è stata preceduta da un vertice di avvocati ambientalisti, attivisti per il clima, leader delle comunità etniche, attivisti per i diritti delle donne e giovani attivisti provenienti da tutta l’Africa. Il loro compito è stato quello di redigere il testo finale in considerazione del fatto che l’emergenza climatica sta colpendo in modo sproporzionato le comunità più vulnerabili dell’Africa.

A dire il vero c’è comunque un pregresso che deve essere preso in considerazione: la scrittura della petizione è infatti stata maturata in un lungo periodo di condivisione durato quattro anni che ha coinvolto coloro che, alla prova dei fatti, più dei politici, hanno a cuore il bene comune. La richiesta di parere delinea diverse priorità fondamentali di carattere legale ed etico, tra cui figurano il dovere degli Stati di salvaguardare appunto i diritti alla vita, alla salute, all’alloggio, al cibo, all’acqua e a un ambiente sano; la necessità di norme giuridiche per l’adattamento climatico, la resilienza e la gestione delle perdite e dei danni causati dalle calamità; gli obblighi di protezione nei confronti delle comunità vulnerabili, tra cui i popoli indigeni, le donne, i giovani e i difensori del clima; le responsabilità delle multinazionali e di quelle aziende pubbliche o private che inquinano impunemente; la promozione di una transizione energetica equa e di sistemi energetici in grado di consentirne l’attuazione; la decolonizzazione dello sfruttamento sregolato delle risorse naturali di cui è ricco il continente e la necessità di una tolleranza zero nei confronti di quanti non rispettano l’ambiente.

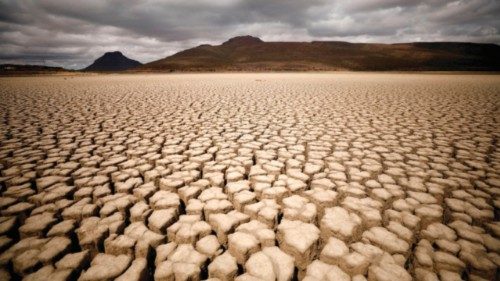

Oltre 61 milioni di persone nell’Africa meridionale stanno affrontando l’insicurezza alimentare a causa della peggiore siccità che la regione abbia mai subito in oltre un secolo. In Ghana e Costa d’Avorio, i coltivatori di cacao stanno perdendo interi raccolti a causa di inondazioni, caldo e malattie fungine, minacciando i mezzi di sussistenza di oltre un milione di persone. In Kenya, 2,6 milioni di capi di bestiame sono morti a causa della prolungata siccità, distruggendo le tradizionali economie pastorali. In Ciad, oltre 1,5 milioni di persone sono state sfollate a causa delle inondazioni. E in Marocco, la diga di Al Massira è scesa al di sotto del 6% della sua capacità, provocando una diffusa perdita di posti di lavoro e proteste pubbliche per la scarsità d’acqua.

Eppure, nonostante la portata della crisi, pochi casi legati al clima sono arrivati ai tribunali di tutte le 54 nazioni africane. Secondo il Global Climate Change Litigation Database del Sabin Center, solo 19 casi sono stati presentati in cinque giurisdizioni. Insieme, questi casi rappresentano solo il 9% del contenzioso climatico del Sud del mondo e meno dell’1% del totale globale. Il problema non è la mancanza di danni, ma la mancanza di chiarezza giuridica, di supporto istituzionale e di investimenti nei sistemi che consentirebbero di perseguire la giustizia climatica attraverso i tribunali.

Si tratterà, naturalmente, solo di un parere consultivo che servirà ad evidenziare le debolezze delle norme vigenti, fornendo al contempo a giudici, legislatori e avvocati dei vari Paesi africani un quadro condiviso per responsabilizzare le autorità statuali, non solo politicamente, ma anche legalmente. Detto questo è evidente che il contenzioso climatico pone alcune considerazioni sulle quali vale la pena riflettere. Se da una parte non vanno trascurate le osservazioni giuridiche sull’ammissibilità e l’efficacia delle argomentazioni dei ricorrenti; dall’altra viene spontaneo domandarsi, guardando in particolare al contesto africano, quale sia la linea di demarcazione tra potere legislativo ed esecutivo da un lato, e il potere giudiziario dall’altro.

Resta comunque da porsi la domanda di fondo sulla reale efficacia del contenzioso giuridico; in altre parole se esso possa costituire uno strumento utile per perseguire la “giustizia climatica”. Nel complesso, la via principale per contrastare in modo efficace il cambiamento climatico e affrontare le relative questioni di ingiustizia rimane la cooperazione internazionale in ambito multilaterale. Purtroppo, di questi tempi, lo scenario geopolitico internazionale è tale per cui tale cooperazione non riesce a sortire gli effetti sperati o comunque procede molto a rilento. Pertanto, il contenzioso climatico, promosso da alcuni importanti segmenti della società civile africana (ma non solo guardando ad altre realtà continentali), si presenta come utile strumento di pressione per promuovere politiche climatiche rispettose della dignità dei popoli, più ambiziose dal punto di vista operativo, colmando quei vuoti di responsabilità che non fanno onore ai singoli stati e in termini generali al consesso delle nazioni.

Una cosa è certa: quando si parla di stabilità, sostenibilità e crescita in Africa quello che i decisori politici hanno in mente si riferisce spesso, stando ai fatti, al ruolo rivestito dalle istituzioni statuali e dal settore privato, mettendo all’angolo la società civile. Pertanto, è ragionevole chiedersi se sia possibile migliorare davvero su questa strada la qualità e la legittimità del lavoro parlamentare, in questa fattispecie in riferimento alla questione climatica, nell’esclusivo interesse della Res publica.

In particolare, l’istituzione parlamentare dovrebbe favorire al massimo il conseguimento di valori quali la trasparenza, la responsabilità e l’apertura della governance moderna alla società civile. Il futuro va visto, e non solo in Africa, nella sinergia tra governi, imprenditori, gruppi, associazioni, movimenti laici e religiosi sui temi d’interesse popolare, laddove il popolare va ben al di là dei confini nazionali come nel caso della cooperazione allo sviluppo. In questa prospettiva, l’architettura di un nuovo ordine politico, che combini al proprio interno forme di governo parlamentare formale e di governance aperta alla società civile rappresenta il cammino per la realizzazione di un’organizzazione mondiale davvero super partes, anche se la strada, inutile nasconderselo, si profila tutta in salita.