Furono le immagini

di Gianmarco Biccini

È trascorso mezzo secolo da quel 17 aprile 1975 in cui i khmer rossi comandati da Pol Pot conquistarono il potere in Cambogia, entrando trionfanti a Phnom Penh. Durante i quasi quattro anni del loro sanguinario regime i guerriglieri comunisti dichiararono duecentomila cittadini nemici dello Stato e li giustiziarono. Altre centinaia di migliaia morirono per eccesso di lavoro, malattia o inedia. Si stima che il bilancio totale delle vittime sia tra il milione e mezzo e i due milioni, all’incirca un quarto della popolazione, in quello che a volte viene definito come il più grande “auto-genocidio” della storia.

Solo a Tuol Sleng (o Prigione S-21), la tristemente nota ex scuola superiore della capitale trasformata in lager e oggi adibita a museo di quell’orrore, furono internati più di quattordicimila tra uomini, donne e bambini. Ma sopravvissero appena in sette: tra loro Vann Nath (1946-2011), Il pittore dei khmer rossi, come egli stesso ha voluto intitolare il libro autobiografico (AddEditore, 2018) in cui racconta la propria vicenda umana intrecciata a quella dell’Angkar, la fantomatica “organizzazione rivoluzionaria” con cui il Partito comunista di Kampuchea definiva il misterioso ente supremo da cui scaturivano tutte le decisioni politiche.

Fu il potere delle immagini a salvargli la vita. Se nella lista dei detenuti della S-21 accanto alla maggior parte dei nomi venne scritto «distruggere», che il più delle volte significava uccisione a bastonate (per risparmiare proiettili), a lui vennero riservati i verbi «tenere e usare»: gli fu infatti chiesto, o meglio imposto, di dipingere ritratti del dittatore Pol Pot (1925-1998) e ciò gli permise di giungere vivo alla caduta di quest’ultimo.

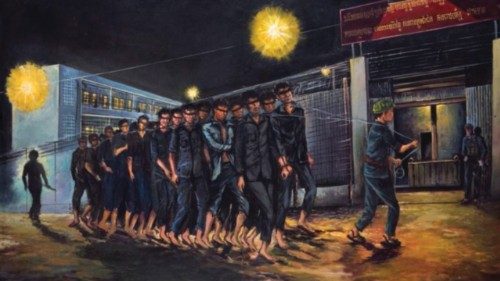

Successivamente, grazie ai dipinti di quel che ricordava delle torture, degli arresti e degli omicidi, Vann Nath ha contribuito alla realizzazione di un Museo del genocidio proprio nella prigione in cui era stato rinchiuso. Non solo, sono stati usati anche come prove presso il Tribunale speciale dell’Onu per la Cambogia, che condannò il direttore dell’S-21, Kaing Guek Eav, alias “Fratello Duch”, per crimini contro l’umanità.

Attraverso le macabre e dolorose raffigurazioni realizzate dal “pittore dei khmer rossi” si può rileggere tutta la parabola del regime instaurato proprio cinquant’anni fa, quando un manipolo di rivoluzionari, tra i quali molti bambini-soldato emaciati e traumatizzati da anni di guerra civile e bombardamenti, conquistarono Phnom Penh, mettendo fine alla violenta esperienza di governo del generale nazionalista Lon Nol. I cittadini accolsero festanti quelli che credevano i loro liberatori, ma che in breve divennero i loro più crudeli aguzzini.

Quel 17 aprile prese il via la folle degenerazione dell’esperimento totalitario. Dagli altoparlanti della capitale tuonò l’ordine di abbandonare provvisoriamente la città, poiché era a rischio di bombardamenti statunitensi. Nient’altro che un pretesto per deportare la popolazione in comuni agricole. La proprietà privata e la moneta vennero abolite. Gli individui, controllati totalmente dalla nomenklatura del partito, furono costretti a lavorare dall’alba al tramonto nelle piantagioni di riso, senza giorni di riposo o di malattia. Le tecniche agrarie e i relativi utensili erano talmente arretrati da generare raccolti miseri e quindi carestie che falcidiarono una forza-lavoro sempre meno produttiva. Le famiglie vennero separate: i figli sottratti ai genitori e indottrinati. Proprio i bambini rappresentano l’aspetto più tragico della Kampuchea Democratica (questo il nome ufficiale assunto dallo Stato del sud-est asiatico): divennero carnefici dei loro stessi padri, sia come delatori che denunciavano chiunque mosso dalla fame rubasse dalla mensa comune (crimine punito con la morte), sia imbracciando i kalashnikov. In tale orribile contesto Vann Nath offre attraverso la pittura un preziosissimo spaccato della Cambogia del secolo scorso: l’infanzia a Battambang, uno dei pochi centri urbani insieme alla capitale, e la scoperta della vocazione per l’arte, con i primi quadri che i critici più benevoli accostano a quelli di Francisco Goya. Nel 1954 la Cambogia aveva ottenuto l’indipendenza dalla Francia e il re Norodom Sihanouk era salito al trono. Il controverso monarca da un lato creò le condizioni per una moderata crescita economica, ma dall’altro accentrò tutti i poteri, istituendo un regime autoritario e repressivo. In politica estera, allo scoppio della guerra in Vietnam, incarnò lo spirito del non-allineamento e dichiarò la neutralità di Phnom Penh, però non senza ambiguità. Infatti non si oppose quando i Viet-Kong cominciarono a utilizzare la giungla al confine cambogiano come avamposto per le incursioni. Gli Stati Uniti risposero con veemenza e nel 1970 favorirono un colpo di stato guidato dal generale Lon Nol, che detronizzò il sovrano e stabilì una dittatura sanguinaria e corrotta; inoltre condussero segretamente massicci bombardamenti, provocando la morte di circa centomila civili.

Questo profondo trauma nazionale offrì la principale legittimazione all’emergente Partito comunista cambogiano, che all’inizio degli anni Settanta si trasformò da formazione politica perseguitata e marginale in una vera e propria forza militare, supportata da Cina, Unione Sovietica e Vietnam. L’élite dei khmer rossi era composta da giovani intellettuali che a Parigi avevano studiato Marx in piccoli circoli di lettura clandestini, traendone un’interpretazione fanatica e violenta. Le loro fila cominciarono a ingrossarsi e con esse crebbe la simpatia del popolo, e di parte dell’opinione pubblica occidentale.

Quando i rivoluzionari entrarono a Battambang — ha raccontato Vann Nath — sembravano alieni: erano abbrutiti dagli anni passati nella giungla, avevano gli occhi iniettati di sangue e un atteggiamento rabbioso. Accolti nonostante ciò con regali e omaggi, come anche a Phnom Penh, ordinarono alla popolazione di evacuare la città.

Presto iniziarono le prime bastonate in pubblico e le sparizioni forzate. E cominciò anche la tragedia personale del protagonista, culminata con la deportazione nella capitale all’interno della famigerata S-21, dove i prigionieri erano costretti a stare nudi sul pavimento gelido, accatastati gli uni sugli altri, immobilizzati da spranghe di ferro. Qui assistette alle torture — spesso inflitte con elettroshock — e le subì in prima persona.

Vann Nath rimase rinchiuso per un anno intero. Ma quando Duch gli ordinò di realizzare ritratti di Pol Pot e di mettere il suo talento al servizio della causa rivoluzionaria, poté avere condizioni carcerarie leggermente più dignitose. Fino a quando l’invasione da parte del vicino Vietnam mise fine al genocidio del popolo cambogiano contro sé stesso. Il pittore ne approfittò per fuggire, dedicando il resto dell’esistenza a divulgare le atrocità di quella pagina nera della storia del suo Paese attraverso i propri quadri, esposti oltre che nel Museo di Phnom Penh anche in Germania, Francia e Stati Uniti. Non solo: l’uomo è anche protagonista del documentario S-21: La macchina di morte dei khmer rossi, diretto nel 2003 dal connazionale Rithy Panh.

Pur avendo subito angherie e umiliazioni capaci di piegare la dignità di ogni individuo, Vann Nath è riuscito comunque a preservare un lucido senso di umanità e di giustizia, che non ha mai travalicato i confini della vendetta. Lo rivela in un passaggio della biografia riferendosi a uno dei suoi carcerieri: «Quando l’ho rivisto molto tempo dopo, per lui ho provato pietà: anziché un aguzzino crudele, era un povero contadino che viveva nella paura (…) Ciononostante, sento che (…) i khmer rossi dovrebbero venire puniti tutti quanti per i crimini che hanno commesso».