Un legame raro quello tra le donne artiste e il tema “maschile” della guerra, da sempre monopolio creativo di uomini che hanno costruito metafore con il linguaggio figurativo ma anche con la pittura informale, esplosa a metà del Novecento come reazione espressionista alla Seconda Guerra Mondiale. Benchè i motivi di tale rarità siano molteplici, la prima ragione riguarda il fattore maschile nelle questioni teoriche e pratiche della guerra. Esistono eccezioni che spiccano per l’anomalia di uno sguardo materno sull’indicibile; eccezioni che cogliamo nei tempi moderni, in particolare con l’avvento della fotografia, lo strumento che ha democratizzato il legame tra artiste e società civile, il mezzo che ha offerto alle donne la possibilità di essere testimoni militanti dei grandi eventi storici.

Nel solco delle eccezioni che confermano le regole, ricordiamo due artiste che hanno privilegiato la manualità come reazione umana e lezione morale attorno alla guerra.

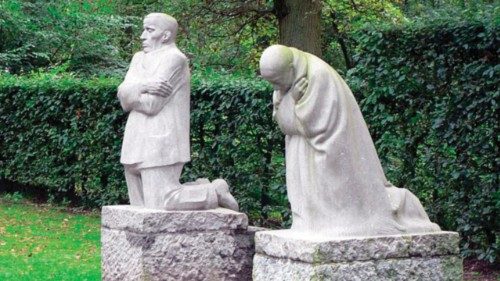

Käthe Schmidt Kollwitz (1867-1945) fu un’espressionista tedesca che utilizzò la pittura, la scultura e la grafica su carta. La perdita di un figlio nel 1914 la portò, durante l’elaborazione del lutto, a progettare un memoriale scultoreo dal titolo «I genitori addolorati», oggi custodito nel cimitero polacco di Vladslo. Un’opera complicata di cui distrusse una prima bozza nel 1919, poi ripresa nel 1925 e terminata nel 1932. È la scultura dove una coppia condensa il dolore lancinante in una postura d’eterna attesa, un memento mori che si offre come preghiera dello sguardo, contrizione che fissa l’orizzonte implacabile degli eventi, regalando al mondo un simbolo del dolore in cui calarci, l’archetipo di un’afflizione che unisce gli umani di ogni epoca e provenienza.

Frida Kahlo (1907-1954) è ormai figura mitica del Novecento, lei che era figlia della rivoluzione messicana, moglie del maestro Diego Rivera, assurta alle cronache per un incidente che la paralizzò venticinquenne su un letto, dove dipinse i suoi ritratti surreali e dove amplificò la sua passione militante per la libertà. A prescindere dai singoli quadri, è il volume morale che rende l’artista un simbolo di resistenza, un riferimento attuale nel legame tra il cuore e la lotta politica. Una figura dal mito ormai globale, icona per tutte le donne che hanno sfidato l’orrore con la poesia di una nuova bellezza visionaria. La vera svolta creativa per le donne avvenne con lo sviluppo della Fotografia, prima emancipazione moderna che diede nuovi ruoli e un neonato rispetto per una professionalità militante in chiave femminile.

Gerda Taro (1910-1937), tedesca, compagna del reporter Robert Capa, divenne una coraggiosa fotografa sul campo, dove morì a soli 26 anni, travolta da un carro armato nel pieno della Guerra Civile Spagnola. Le foto al fronte del 1936 condensano uno sguardo compassionevole, un modo unico di carezzare luci e ombre, di catturare attimi sospesi, di sentire la tragedia collettiva con un bianconero che bloccava l’istante pittorico, metafisico, universale.

Lee Miller (1907-1977) fu una modella statunitense degli anni Venti, poi diventata fotografa di Moda nella Parigi di Coco Chanel, la città cosmopolita dove iniziò la sua relazione con il dadaista Man Ray. Per Vogue fu una reporter di guerra, documentando, tra le altre, la Battaglia di Normandia e i campi di concentramento a Buchenwald e Dachau. La vita mondana, la presenza sensuale e avanguardista, il potere ammaliante la resero un’icona di bellezza e impegno etico, archetipo di autonomia militante, tanto in mimetica quanto in abito lungo da grande soirée.

Catherine Leroy (1944-2006) fu una fotoreporter francese di larga fama, assurta alle cronache coi suoi scatti per Life sulla Guerra in Vietnam. La sua è la storia di una freelance tenace e resistente, pronta a calarsi nel cuore della morte, per rilasciare al mondo la verità dell’orrore con gli occhi mariani della pietas misericordiosa. Partita per il Laos nel 1966 con un biglietto di sola andata, iniziò a collaborare con Associated Press, finché il suo nome divenne sinonimo femminile di Life, il magazine che consacrò la sua militanza nella guerra più assurda della storia americana.

Susan Meiselas (1948), americana di Baltimora, si formò in Educazione Visiva ad Harvard. Nel 1976 entrò a far parte del gruppo Magnum, due anni dopo volò in Nicaragua per documentare la Rivoluzione sandinista. In seguito si occuperà del Chile durante il regime Pinochet, quindi seguì le vicende del Kurdistan, fino al recente lavoro sulla vita di alcune donne in un campo per rifugiati in Inghilterra. Una rara coerenza dello sguardo, una passione militante per le minoranze, un racconto fotografico in cui l’occhio femminile coglie ogni sfumatura del dolore, con quella gentilezza e fermezza che hanno solo gli esseri speciali.

di Gianluca Marziani

Critico e curatore d’arte