Questo mese, forse, avremmo dovuto cambiare il titolo di queste pagine. Quelli che pubblichiamo, infatti, non sono solo «canti» che vengono dalle periferie esistenziali che i nostri autori conoscono bene, perché è la loro quotidianità. Sono anche «canti» sulle periferie, quelle delle città e dell’anima. Ricordi, storie, speranze: perché la vita ai margini non diventi una condanna.

Benvenuti

all’inferno!

Tra un caldo soffocante e un freddo da brividi sono passati quasi cinque anni… vissuti per strada come cani randagi, in cerca di qualsiasi occasione per racimolare qualche soldo. Non tanto per mangiare, ma per offuscare la “situazione”. «Scusa, ce l’hai un euro per un caffè? Scusa, me la offri una sigaretta?». Che poi, alla fine, si fumavano — quando si trovavano — i mezzi mozziconi, anche soltanto per fare tre tiri.

Non eravamo in molti, noi italiani, a vivere alla stazione. Una quindicina più o meno. Vigeva la regola dell’aiutarsi in qualunque situazione uno si trovasse: coinvolto in qualche lite perché ubriaco o a tirare su qualche soldo per poi andarseli a bere, passando dal supermercato e uscendo con due o tre bei cartoni di… diciamo vino. La giornata non passava mai e tu stavi lì a pensare e a ripensare, promettendoti cose che già sapevi che sarebbero state molto, molto difficili da realizzare. Sapendo che, alla fine, il culo non lo muovi, un po’ perché non te la senti, un po’ perché, in fondo, per adesso ti sta bene così.

La Stazione Termini la conosco a memoria. Ho dormito praticamente in qualsiasi angolo (non ci si crede a raccontarlo!). E ne ho viste di tutti i colori: gente che vuole la lite, chi passeggia mezzo nudo come se fosse nel salotto di casa, ragazze che si vendono per qualche birra, chi urla a un qualcosa che vede solo lui.

Non è una bella esperienza, ma se hai ancora un briciolo di carattere ti tempra, sia mentalmente e anche umanamente e fisicamente. Ovviamente non auguro a nessuno questo tipo di esperienza: quello che ho visto e vissuto in questi pochi — per fortuna — anni non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico!

La strada è maestra di vita. Si dice così. Ed è davvero così. Credetemi!

Poi c’è il migrante, quello tranquillo e quello aggressivo, prepotente, a cui non frega un c* degli altri. Sembra che ce l’abbia nel dna , deve aizzare casini, farsi grande, rispetto a che cosa poi non l’ho mai capito.

Ma c’è quello che ti stupisce perché è anche più “buono” di uno di noi (italiani). Ti confida qualche suo problema, ti aiuta a cercare i vestiti, a mangiare, ti dà addirittura delle dritte che tu non conoscevi.

Una cosa però voglio dirla: a Roma puoi morire di tutto, ma dire che muori di fame è peggio di una bestemmia. Vorrei dire grazie a tutti quegli angeli — perché sono semplicemente angeli — che tutte le sere passano in ogni angolo di Termini dando cibo, coperte, qualche vestito e — perché no? — scambiando anche due chiacchiere genuine. Queste persone non le dimentichi. Io mi ricordo le facce di ognuno di loro: Carlo, Gius, Antonella, Massimo, Giuseppe, Roberto, Sara, Monica, Cinzia…

La periferia

dell’anima

Quali sono le periferie del mondo? Sono tutte quelle dove si vive con difficoltà, senza lavoro sicuro e senza una casa. La casa racchiude almeno tre concetti: un letto, un tavolo per mangiare e i servizi igienici. Chi non ha una casa non ha queste tre cose. Deve spostarsi in continuazione per raggiungere un posto dove mangiare, farsi una doccia, sopperire ai propri bisogni fisiologici.

Una città come l’Urbe offre certamente molte più possibilità rispetto a un piccolo paese di provincia, anche se le difficoltà restano, insieme ai pericoli di vivere in strada. Su queste pagine vogliamo ricordare il caso di Luca Tisi, 58 anni e senza casa, trovato ucciso lo scorso 15 aprile a Udine, colpito nel cuore della notte da 30 coltellate e con un colpo alla testa che gli ha sfondato il cranio. Luca dormiva in una galleria del capoluogo friulano ed era molto apprezzato dai passanti. Si può vivere ai margini, infatti, anche se si dorme ai piedi di un monumento importante o fuori dei negozi dove si vendono oggetti di lusso.

Si diceva delle periferie. Una volta le periferie di una grande città come Roma erano luoghi dove ci si conosceva tutti e la solidarietà era realtà quotidiana. Oggi, non si conosce più il prossimo e a malapena si rivolge il saluto a chi si incontra. In realtà il nostro prossimo andrebbe amato come se stessi, così come ci ha insegnato Gesù. E il nostro prossimo dovrebbe essere chi incontriamo nel percorso della vita terrena. Invece? Ignorare il prossimo è una pratica molto diffusa. E così, la periferia non è tanto un luogo geografico, è un luogo dell’anima, abitato dai poveri, gli scartati.

A complicare le cose ci sono poi le amministrazioni con le lungaggini burocratiche, la carenza di centri diurni e la politica in generale che, quando si tratta di marginalità, latita spesso e volentieri.

Esistono invece, specialmente nella nostra città, realtà come la comunità di Sant’Egidio, la Caritas, le Suore francescane con i poveri e tante altre entità legate alla Chiesa che offrono sollievo ai più bisognosi. Perché, fin che sei giovane e forte, in qualche modo riesci a sbarcare il lunario, ma quando sopraggiungono la vecchiaia e qualche malattia il problema diventa serio. Se non c’è qualcuno a sostenerti, resti condannato a quella periferia che si chiama disagio.

I “periferici”

Periferia? È questione di punti di vista. C’è quella che vedi nella cartina dello stradario, dove case e palazzi si affacciano un po’ sulla campagna, un po’ su altre case e palazzoni. Questa però è una periferia con pochi dolori. Almeno in apparenza. Poi c’è la periferia della vita che sta dappertutto. È quella degli emarginati, delle persone che non sono ascoltate dal cuore della città (società), degli esclusi con i quali la vita non è stata caritatevole, un po’ per il fato, un po’ per colpa loro.

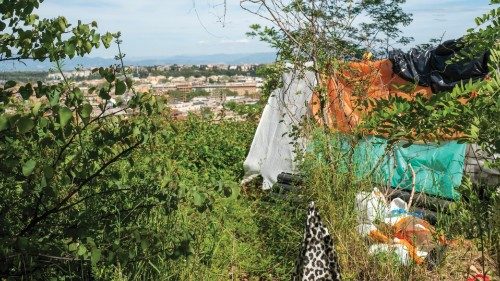

Li incontri mentre cammini per strada o avvolti da lenzuola sporche nelle tende sotto i ponti. Anche se vivono nel cuore della città, loro sono i “periferici”. Cercano qualche soldo, ma anche qualcuno che li possa far sognare per un attimo e dargli qualche speranza.

Cercano di tornare al centro della città (vita), ma la maggior parte delle volte vengono rifiutati perché considerati sporchi, cattivi e, insomma, “periferici”.

Le persone spesso dimenticano che questi “periferici” sono nati come loro, nudi, ma purtroppo con un presente e un futuro (sperando di no) meno fortunato.

Questi “periferici” fanno male, fanno dolore. Ma se tutti abbattessimo i pregiudizi, con un po’ di amore e solidarietà questo tipo di periferia non esisterebbe o perlomeno sarebbe meno dolorosa.

Dietro le sbarre

Una volta i palazzi di giustizia e le carceri erano al centro delle città: in questo modo lo Stato dimostrava la sua presenza e l’unione, anche fisica, tra amministrazione della legge e reclusione. Oggi, purtroppo, le carceri sono all’estrema periferia, in mezzo alla campagna e così, spesso, diventano difficilmente raggiungibili dai parenti dei detenuti, dai volontari e dagli operatori.

Allora, sarà necessario riposizionare il governo del territorio in termini complessivi, con una città capace di decentrarsi senza impoverire il centro, ma collocando ovunque e con armonia i luoghi della vita. Abitazioni per famiglie e per anziani, punti vendita, scuole, impianti di culto e sportivi, servizi per il lavoro, l’integrazione, l’educazione e la cultura devono essere ovunque.

Se il carcere viene lasciato a se stesso dalla comunità, se la città non è presente con sistematicità, coloro che lo popolano (oltre 57.000 persone) saranno sempre ai margini. Vivranno sempre guardando l’esterno dalle sbarre e dentro le loro coscienze non entrerà la ricchezza dell’umanità o, meglio, di quella parte, purtroppo assai poco significativa dal punto di vista numerico, che crede nella Costituzione quando afferma che le pene devono tendere alla rieducazione e al reinserimento del condannato nella società. Lasciarlo ai margini significa solo rischiare che, terminata la detenzione, la persona torni nella società, ma come problema.

Io ho sempre vissuto nella società, ora sono in carcere. È questa la mia periferia, la mia vita ai margini. Ma qui ho scoperto persone importanti, serene, che, pur nella consapevolezza della loro situazione, non hanno perso la dignità e si sentono protagonisti nelle proposte che vengono qui declinate.

Serve di più

per uscire dai margini

Quante persone vivono ai margini delle nostre città? Sono tantissime. Sono i cosiddetti “senzatetto”, o “scartati”, o ancora “barboni”. Potremmo trovare tanti altri termini con cui la nostra società chiama chi non è altro che un povero, ma è solo un essere umano. Così andrebbe chiamato e trattato.

Queste persone una volta erano confinate nelle periferie delle grandi città. A questo proposito, voglio ricordare a tutti che monsignor Luigi Di Liegro, fondatore e primo direttore della Caritas diocesana romana, iniziò il suo meraviglioso e immenso lavoro proprio nelle periferie, non nel centro della città. Il suo scopo era quello di ricucire quel filo sottile che si era spezzato tra la società e il prossimo che soffriva e cercava aiuto, permettendo a queste persone di uscire dalla marginalità e recuperare la dignità che avevano perduto per svariati motivi: personali, per una malattia mentale o per altro.

La periferia era quella parte della città dove tutti conoscevano tutti, dove tutti aiutavano tutti: chi aveva di più donava a chi aveva perso tutto. Si cercava di portare amore, di tendere la mano, di non voltarsi dall’altra parte. E così è nato anche quello che oggi chiamiamo terzo settore, ovvero il volontariato.

La periferia di oggi è cambiata rispetto a quella di ieri? Non credo. Quello che è cambiato è il modo di vivere, il modo di essere della società che spinge sempre più ai margini chi è in povertà.

È vero, ci sono le associazioni, i centri della Caritas, tanti volontari. Ma quello che manca ancora è una politica che metta al primo posto il ridare dignità a tutti coloro che si trovano ai margini delle nostre città: più centri di accoglienza, più iniziative di reinserimento lavorativo, più luoghi di cura per le persone fragili, anziane o con malattie mentali. Insomma, restituire una vita degna a chi, purtroppo, si trova in una situazione di disagio sociale. Sempre citando don Luigi Di Liegro: «Una città in cui un solo uomo soffre meno è una città migliore».

Tutti noi non vorremmo più vedere persone che si sentono scartate. Purtroppo, la questione non è facile da risolvere, ma sicuramente non è impossibile. Speriamo che ogni giorno che passa ci sia sempre meno gente costretta a vivere in strada o in macchina e che tutti possano trovare l’amore di una casa dove vivere degnamente, un lavoro, gli affetti… quello che, semplicemente, si chiama “dignità” .

Non abbiate paura mai della diversità. Non voltate mai lo sguardo dall’altra parte quando passate vicino a chi soffre ovunque esso sia e in qualunque modo esso viva. Se fate la carità, fatela con il cuore pieno di gioia. Diamo amore a chi vive ai margini, non facciamolo sentire più solo di quello che già è. Diamo sempre ciò che possiamo. Cerchiamo sempre di essere inclusivi con chi chiede solo amore e dignità.

Il silenzio cresce

come un cancro

Un tempo, quando le città erano cinte da mura, non esisteva il concetto di periferia così come lo intendiamo oggi. Ovviamente, alcuni quartieri risultavano più centrali, altri più esterni, fino a ridosso delle mura. E la differenza, oltre che strettamente spaziale, era anche sociale: l’aristocrazia era residente per lo più al centro, i ceti popolari verso l’esterno. Per il resto, la presenza di una cinta muraria dava a tutti i cittadini la consapevolezza di appartenere ad un’unica realtà, dotata di una sua specificità. D’altronde bastava uscire “fuori porta” — ad esempio per una di quelle scampagnate tanto care ai romani — e ci si trovava immediatamente catapultati in un paesaggio, un ambiente completamente diverso: rurale, agreste.

È con la scomparsa delle mura o, meglio, delle sue funzioni nella città moderna, dove rimangono come elemento puramente artistico-architettonico, che si afferma la periferia come una sorta di “limbo” urbanistico, sociale, culturale ed economico, dove il tessuto urbano gradualmente si trasfigura in campagna. Ma oggi la situazione è ancora più magmatica, giacché si delineano periferie di tipo nuovo, esistenziali, che prescindono totalmente dalla loro ubicazione.

Sono quelle tracciate dalla condizione dei poveri, i senza casa, senza redditi, senza famiglia, che si concentrano semmai nei quartieri più centrali, magari più rutilanti, proprio perché lì è più facile trovare strutture di soccorso, assistenza, accoglienza. Quartieri come San Pietro o Trastevere, tanto ammirati e frequentati dalla “movida” e dai turisti, danno ospitalità ad una massa notevole — microcosmo nel macrocosmo cittadino — di persone che vivono in condizioni di disagio sociale. Lì si organizzano, si scambiano informazioni utili nella loro quotidiana battaglia per la sopravvivenza, barattano cose di prima necessità.

È difficile dire se veramente — si rischia di apparire passatisti — una volta eravamo tutti più poveri, ma ci volevamo più bene. Spesso la povertà produce l’effetto contrario. Ma sicuramente far parte di una stessa, coesa comunità — come dicevamo sopra — favoriva la solidarietà nella misura in cui annullava l’estraneità a vantaggio di una coscienza identitaria. Oggi, spesso ma non sempre, questo succede fra i nostri “invisibili” (che poi a ben guardare non lo sono neanche tanto: purtroppo non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere). È chiaro ed evidente che, a tal proposito, risulta cruciale la comunicazione: orizzontale fra gli assistiti, verticale fra loro e le organizzazioni ed i singoli operatori assistenziali (ancora una volta vale la simbologia della Croce). Perché, come ci ammonivano, già in tempi non sospetti, Simon & Garfunkel nella loro The Sound of Silence: «Silence like a cancer grows» (“Il silenzio cresce come un cancro”).

Se manca il bagno

ti lavi al mare

La periferia è cambiata tanto in questi 60 anni.

Ho vissuto sempre in periferia, in particolar modo nella zona sud-est di Roma. Io abitavo a Torpignattara e andavo al liceo a Centocelle. Negli anni ’70 i prati erano innumerevoli e abbandonati. Sulla via Casilina non c’era niente: solo greggi di pecore che pascolavano beate.

Adesso, purtroppo, è tutt’altra storia: una fila di palazzoni che arriva fino al Raccordo e oltre.

Ma oltre alla geografia è cambiata proprio la vita. Nei quartieri c’era molta più solidarietà e voglia di aiutarsi in qualche modo. Io sono nato e ho vissuto buona parte della mia vita alla Marranella, dove quando ero ragazzo si stava con la porta aperta senza nessun problema. Adesso, la gente è diffidente, ha paura. Non mi pare che stiamo andando per la strada giusta.

Alzi gli occhi verso le case e vedi porte e finestra blindate, antifurti di tutti i tipi, manco dovesse scoppiare una guerra.

Vivere per la strada è un’esperienza sfiancante, faticosa. Un anno passato in strada corrisponde a dieci passati dentro una casa. Tutto diventa un problema: da quando ti svegli — se sei riuscito bene o male a dormire — già rimediare un caffè è un’impresa se non si hanno i soldi in tasca. Per non parlare del mangiare e del bagno… una vera e propria impresa.

Chi non c’è passato non so se riesce a capire cosa significa passare le notti fuori, al buio e al freddo, con tanti “sciacalli” che ti girano intorno e non vedono l’ora che ti si chiudano gli occhi per rubarti anche quel poco che ti è rimasto: lo zainetto che ti porti dietro come una croce o come la coperta di Linus. Cosa pensano di trovare oltre a calzini, mutande e qualche cianfrusaglia? Eppure c’è chi ti ruba anche quei pochi averi senza nessun valore. È la legge della strada, una legge non scritta, ma che esiste. A me hanno portato via il telefono e la carta d’identità: ci sono voluti due anni per rifarla perché, quando sei un senza dimora, ti ritrovi senza niente. Senza documenti non puoi usufruire neanche di quei pochi servizi che il comune offre.

Lavarsi è un problema. Un bagno te lo sogni anche di notte. È una sofferenza. Un periodo me la passavo veramente male, così d’estate prendevo la metro e me ne andavo a Ostia. Almeno lì mi potevo lavare al mare. Incredibile, ma purtroppo vero.

Cristo sta anche

ai margini della strada

Ai margini della strada c’è Cristo, che offre il suo amore ai fratelli poveri. Ai margini della strada ci sono dolore e tristezza, ma a volte l’amore va oltre ogni cosa. Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire. In ogni luogo c’è sempre Lui, che ci sta accanto come un padre. Noi guardiamo coloro che vivono per strada, ma poi andiamo oltre, facendo finta di niente. Bisogna saper amare e loro hanno tanto amore da dare. Grazie a strutture come l’ostello “Don Luigi Di Liegro”, queste persone vengono accolte come in famiglia e ricevono un pasto caldo e un letto. Molti fra loro hanno fatto l’esperienza della strada e delle notti al freddo. Le loro storie sono tutte diverse, ma adesso hanno la speranza che la vita possa cambiare e diventare migliore della precedente.

Auguro a chi vive ai margini della strada di ritrovare la via che porti alla vera felicità. C’è per tutti il Padre che ci guida. Basta seguirlo. Non sarete mai soli: il passato diventerà un ricordo e il futuro sarà migliore del presente. Troverete la porta aperta, i sorrisi, la forza di non mollare mai e amici da abbracciare. Questo è il sogno che potrete realizzare. Non disperate mai!

Quando si era orgogliosi

di questa città

Se, “dall’alto” dei miei quasi ottantatré anni di vita, dovessi dare un giudizio sulla vivibilità nella mia città natale, Roma, rispetto a quella, ormai lontana, degli anni del primo dopoguerra, dovrei dire che le condizioni di vita attuali non sono affatto degne della nostra grande identità storica, culturale ed ecclesiale.

I “nostri” quartieri — centrali o periferici — erano un luogo in cui giovani e non erano orgogliosi di vivere, perché lì, quasi tutti, eravamo nati, lì c’era la nostra casa, la nostra scuola, la nostra parrocchia, il nostro campetto di calcio, il nostro centro per i vecchi e saggi pensionati.

I cortili delle case e le strade erano sempre puliti, le malerbe venivano estirpate da decine di bravi netturbini comunali che ogni mattina, indossato il grembiule blu e preso il carrello di metallo, svolgevano con cura e perizia il loro duro lavoro, ripetendo spesso a noi ragazzi di non sporcare, perché «si deve portare rispetto alla nostra amata città».

Giorno e notte, vigili urbani in divisa e su pesantissime e bellissime biciclette Bianchi, vegliavano che tutto fosse in ordine e che, in particolare, noi ragazzi rispettassimo per primi le regole del “buon vivere”.

Il rione o il quartiere in cui vivevamo era la casa di tutti. I giardinetti, le chiese e le parrocchie erano i nostri punti di incontro e di aggregazione, come anche i rari bar (vedemmo lì le prime trasmissioni televisive) e i tanti piccoli negozi dove andavamo anche a fare la spesa, poiché spesso i nostri genitori lavoravano oltre l’orario di chiusura.

Tutti, più o meno, ci conoscevamo e sognavamo un futuro felice.

Tutto questo, purtroppo, oggi non è possibile.

La vita di noi ragazzi era, all’epoca, molto più “stanziale”: muoversi, sui pochi tram e filobus elettrici allora disponibili, era complicato e costoso. A scuola si andava generalmente a piedi, almeno fino alle medie. Non c’erano certo i suv con cui oggi le mamme accompagnano i loro ragazzi fino davanti al cancello della scuola.

Ciononostante “ce la siamo cavata”. Siamo cresciuti in buona armonia, abbiamo ricostruito il nostro amato paese e, da adulti, ci siamo sempre fatti onore in Italia e nel mondo per la nostra bontà, civiltà e competenza.

Certo, alla mia epoca (sono della classe 1940) fino agli anni ‘80, non c’era il grande esodo migratorio: centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire da paesi dove non solo vivere, ma anche solo sopravvivere era praticamente impossibile a causa di bibliche carestie, devastanti guerre e sciagure di altro genere.

Questo non significa, però, che il ricco e potente continente europeo non possa gestire “umanamente” questa drammatica questione. L’Italia sta facendo il possibile, ma la soluzione non può che essere europea.

Nel nome della nostra cultura, della nostra antica civiltà, della nostra religione non si può più tollerare, a mio modesto avviso, che milioni di uomini, donne, bambini debbano vivere sui marciapiedi delle nostre “opulente” città. L’Italia, non dimentichiamolo mai, è un paese civile e soprattutto cristiano. Sono questi i valori che non dobbiamo mai dimenticare, nessuno deve morire di inedia, sui marciapiedi delle città. Mai!

La diffidenza

e la paura ci dividono

La conoscenza e

l’amore ci uniscono!

Una periferia esiste solo se esiste un centro. Serve un punto di riferimento (un centro, appunto) per definire cos’è una periferia e di centri ne vedo tanti: fisici, ma più spesso sono nei nostri pensieri.

Una volta ho letto un romanzo a fumetti di Will Eisner, «Dropsie Avenue», che racconta la storia di una zona di New York. All’inizio c’era solo un prato verde, senza case. Poi c’è l’arrivo dei primi abitanti con la costruzione di qualche villetta. Era un’oasi di tranquillità. Con l’arrivo di tanta altra gente, l’esplosione e i palazzi prendono il posto delle villette. Ricchi e poveri, gli uni contro gli altri. La rabbia di chi lì ci viveva da tempo e la fame di spazio di chi era arrivato dopo. Abbandono, decadenza, ricostruzione… e così via.

Quel romanzo ripercorre solo la storia di una strada in una grande città. Mi chiedo: quella era una periferia? Lo era quando c’era povertà o quando è diventata ricca? Oppure la periferia non c’entra niente con tutto questo ed è solo quella della povertà interiore?

Sento dire spesso: «Vorrei cambiare vita, ma non me ne danno la possibilità». Di fronte a queste parole di chi vive in difficoltà come si reagisce? Da “fuori”, riuscite a vedere le vere difficoltà? Riuscite a sentirle vostre? A sentirle nel cuore e a non limitarvi a rispondere con le briciole?

La periferia, quella vera, nasce dalla mancanza di unione. Chi si sente “al centro” spesso impone la propria posizione, senza tener conto di quello che provoca in chi sta “ai margini”. Questo vale tra le persone (ricchi e poveri), ma anche quando il centro è rappresentato dalle istituzioni. Non si ascolta, non si chiede un parere, non si dà la possibilità a chi sta alla periferia della vita di dire quello di cui ha veramente bisogno.

Questa non è vera unione. È, da una parte, dare l’elemosina e, dall’altra, mendicare.

Uniamoci, uniamoci, uniamoci! Siamo tutti sulla stessa barca e, quando la barca affonda, l’unica salvezza è l’amore reciproco. Quello vero, quello fatto di solidarietà.

La diffidenza e la paura ci dividono. La conoscenza e l’amore ci uniscono!

Giuliano

Stefano Cuneo

Domenico

s.c.

Angelo Zurolo

Fabrizio Salvati

Antonio

Lia

Alessandro

Mimmo