Fino alla fine. Questo è proprio dell’amore. È il linguaggio dell’amore, il suo alfabeto. Così si ama: fino alla fine. Se ci si ferma prima della fine non si è ancora cominciato ad amare, per questo è molto difficile amare. E non si finisce mai di impararlo. Fino alla fine vuol dire non 99 su 100 e neanche 100; vuol dire 101. Vuol dire più di 100, senza quel “di più” non è amore. Non si può amare se non arrivando alla fine e scoprire che è un con-fine, che si può attraversarlo, “sfondarlo”.

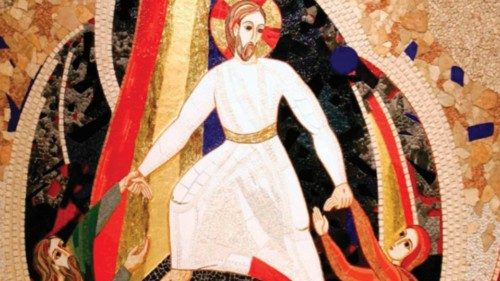

È il mistero della domenica di Pasqua, quando Gesù ama “fino alla fine” e così può spezzare la pietra sepolcrale, quella di cui avevano paura le donne recatesi in un’alba già luminosa ma ancora confusa dal dolore. È il mistero anche di questa domenica, di questa Pasqua che il mondo vive all’ombra minacciosa della guerra.

La sera del giovedì il Vangelo di Giovanni lo dice subito questo mistero, nel primo versetto del capitolo 13: «Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine». E subito dopo ci offre l’esemplificazione di quell’amore fino alla fine: la lavanda dei piedi. Una «cosa strana quella che ha fatto», ha osservato il Papa nell’omelia della messa di Giovedì santo celebrata nel carcere di Civitavecchia durante la quale ha lavato i piedi a 12 detenuti: «A quel tempo i piedi li lavavano gli schiavi all’entrata della casa. E poi, Gesù — con un gesto che anche tocca il cuore — lava i piedi al traditore, quello che lo vende». Ecco il “di più”, il 101 su 100. Il dono totale, il per-dono, il dono moltiplicato. Se l’amore ha un senso allora deve esserci ricompreso anche l’amore per il nemico, che si incarna nel gesto del perdono, dato e ricevuto (gesti entrambi difficili). Amare l’amico non è abbastanza, non è “fino alla fine”. Ci vuole quel “di più”, è questa la scandalosa proposta del Vangelo, in ogni tempo, anche in tempi come questi segnati dall’orrore della guerra.

Del resto: conosciamo altri tempi privi di tali orrori? La risposta è purtroppo negativa, soprattutto se proviamo a uscire al di fuori dallo sguardo miope del perimetro dell’Occidente. Quando l’Occidente tutto fu ferito al cuore dal tragico attentato delle Torri Gemelli, l’11 settembre 2001, Papa Giovanni Paolo ii pronunciò il messaggio per la pace intitolandolo «Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono». E ogni uomo sa, lo sente in fondo al cuore, che è vero: se non riusciamo a perdonare chi ci ha ferito, non riusciamo più a dare vita, né a lui né a noi, e a prevalere sarà il linguaggio della morte e della violenza, non della pace. E questo vale sia per i singoli che per gli Stati i quali, scriveva venti anni fa il Papa: «Hanno bisogno di aprirsi al perdono per ritessere legami interrotti, per superare situazioni di sterile condanna mutua, per vincere la tentazione di escludere gli altri non concedendo loro possibilità di appello. La capacità di perdono sta alla base di ogni progetto di una società futura più giusta e solidale». Per la Chiesa, ieri, oggi e sempre «i pilastri della vera pace sono la giustizia e quella particolare forma dell’amore che è il perdono».

Nell’omelia di Giovedì santo Papa Francesco ha parlato di questo amore di Gesù verso i nemici, della sua capacità di perdono e si è soffermato sul «cuore di Gesù, che al traditore dice: “Amico” e anche lo aspetta, fino alla fine: perdona tutto». Perdonare tutto, cioè fino alla fine e oltre.

Sembra qualcosa di non umano, di divino. Eppure c’è qualcuno che ha questa forza. Per Papa Francesco questo qualcuno sono le donne. Lo ha detto a Lorena Bianchetti nell’intervista andata in onda venerdì scorso durante la quale ha molto parlato della forza delle donne, più grande di quella degli uomini: «La forza di una donna, di una mamma che è capace di accompagnare i figli fino alla fine». E due donne, amiche silenziose, tutto il mondo ha visto venerdì al Colosseo, sotto la croce, in un’attesa di preghiera.

Aspettare, perdonare, accompagnare, cioè sperare. Che non vuol dire essere ottimisti. «Che non confondano la speranza con l’ottimismo» avverte il Papa nell’intervista di venerdì, «l’ottimismo possiamo comprarlo nel chiosco. Sa, si vende l’ottimismo! Ma altra cosa è la speranza. La speranza è essere sicuro che noi andiamo verso la vita». Vàclav Havel distingueva tra le due cose e notava che «la speranza non è per nulla uguale all’ottimismo. Non è la convinzione che una cosa andrà a finire bene, ma la certezza che quella cosa ha un senso indipendentemente da come andrà a finire». Avere un senso, una direzione, una (e un) fine, essere sicuri insomma che noi andiamo verso la vita. Ecco perché il “fino alla fine” ha a che fare con la speranza, perché vuol dire essere certi di “sfondare” quella pietra, quel muro che sembra delimitare de-finitivamente la vita. «Speranza è una tensione verso il futuro, verso il Cielo pure» ha aggiunto il Papa venerdì, citando implicitamente la grande poesia di Peguy su questa virtù teologale. Dice il Papa: «La speranza non delude mai, ma ti fa aspettare. La speranza è la domestica della vita cattolica, della vita cristiana. È proprio la più umile delle virtù. È nascosta, ma se tu non l’hai a portata di mano, non troverai la strada giusta. È la speranza quella che ti fa trovare la strada giusta […] A noi piace parlare della fede, tanto, della carità: guardala! La speranza è un po’ la virtù nascosta, la piccolina, la piccolina della casa. Ma è la più forte per noi». Proprio come dice Peguy: «La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi / e non si nota neanche… Ciechi che sono che non vedono invece / Che è lei nel mezzo che si tira dietro le sue sorelle grandi». Oggi per i cristiani è giorno della speranza, è il giorno in cui l’uomo è chiamato a rispondere all’iniziativa di Dio che è il primo ad aver sperato in noi, scommesso su di noi. «Dio ci ha fatto speranza. Ha cominciato» canta il grande poeta francese morto sul fronte della battaglia nella Marna nei primi giorni della Grande Guerra, canta di Dio che «Ha sperato che l’ultimo dei peccatori, / Che il più infimo dei peccatori lavorasse almeno un po’ alla sua salvezza, / Sia pure poco, poveramente» e si e ci chiede: «Lui ha sperato in noi, sarà detto che noi non spereremo in lui?». (andrea monda)

di Andrea Monda