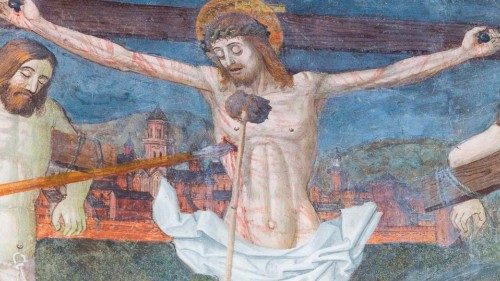

Siamo idealmente sulla cima del Golgota, un modesto promontorio roccioso alto pochi metri e attualmente inglobato nella Basilica del Santo Sepolcro. Le tre croci reggono altrettanti condannati alla pena capitale della crocifissione, destinata agli schiavi e ai rivoluzionari antiromani. Tra loro c’è anche Gesù di Nazaret, posto al centro tra due ribelli. Ascoltiamo ora la voce dell’evangelista Marco che narra le ultime ore di Cristo: «Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa “Luogo del cranio”, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese… Alle tre, Gesù gridò a gran voce: “Eloì, Eloì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Ecco, chiama Elia!”. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere”. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò» (15, 22-23.34-37).

La nostra attenzione si ferma solo su un particolare minimo, quel gesto di pietà di «uno dei presenti» che inzuppa di aceto una spugna e con una canna la accosta alle labbra di Gesù morente.

Alla testimonianza di Marco accostiamo ora quella di Matteo che introduce una variazione: «Gli diedero da bere vino mescolato a fiele. Egli lo assaggiò ma non ne volle bere» (27, 34). Luca, invece, semplicemente annota: «I soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto» (23, 36).

Mettendo in sinossi i tre racconti, si scopre che alle labbra del Cristo crocifisso viene accostata una miscela a triplice composizione: aceto, mirra, fiele.

Lasciamo per ora tra parentesi l’aceto che definiremo leggendo il quarto racconto, quello di Giovanni. La mirra è un aroma caro al Cantico dei cantici (1, 13; 3, 6; 4, 6.14; 5, 1.5.13) ed è una resina odorosa dal profumo intenso e aspro (la radice verbale di base è mrr che significa “essere amaro”), importata dall’India, dall’Arabia e dall’Abissinia, destinata a vari usi persino sacrali, purificatori e funerari, oltre che in profumeria. Nel caso dell’applicazione al vino aveva una funzione di anestetico, e quindi l’offerta era un atto compassionevole che, però, Gesù non riesce o non vuole accettare: «egli non ne prese», secondo Marco; «egli lo assaggiò ma non ne volle bere», secondo Matteo che, tuttavia, come si diceva, introduce al posto della mirra il fiele. Questa variazione agli occhi dell’evangelista acquista un taglio simbolico e teologico.

Egli si muove, infatti, nel solco delle profezie: la cristologia delle origini era attenta a reinterpretare eventi e parole di Gesù attraverso passi biblici. Era una sorta di percorso “retrospettivo”: si partiva dal presente di Cristo e lo si rileggeva alla luce dell’Antico Testamento individuandone consonanze e quindi “compimenti”. Ebbene, Matteo, introducendo il fiele, che è sostanzialmente un veleno leggero capace di ottundere la coscienza personale, evoca implicitamente un rimando biblico di “compimento” profetico. Infatti, nel Salmo 69, che è una grandiosa lamentazione intrisa di forte desolazione ma aperta anche a una potente speranza, l’orante accusa i suoi oppressori così: «Hanno messo fiele nel mio cibo, a me assetato hanno dato da bere aceto» (v. 22).

Come è evidente, entrano in scena sia l’aceto sia il fiele che vengono accostati alle labbra di Gesù, senza che si possa del tutto decifrare lo scopo di quell’atto, se non col desiderio di attenuare gli spasimi della morte, anche se di per sé l’odore acre del vino acidulo avrebbe potuto persino rianimare la sensibilità dell’agonizzante, prolungandone l’esito letale.

Andando oltre la realtà storica di questo gesto che, come vedremo, è confermato anche dalla tradizione giovannea, agli occhi di Matteo persino quel particolare apparentemente marginale — proprio attraverso l’allusione al Salmo 69 — si inquadra all’interno del disegno della storia della salvezza.

Dopo aver seguito il testo dei tre Sinottici, ascoltiamo la testimonianza del quarto evangelista, Giovanni, riguardo alla stessa scena. Gesù invoca: «Ho sete»: è la quinta delle sette parole che, secondo i Vangeli, escono dalle labbra inaridite di Gesù crocifisso (19, 28). Nell’originale si ha dipsân, “avere sete”, un verbo piuttosto raro nel greco del Nuovo Testamento perché risuona solo 16 volte, a differenza del “bere” (pínein) che è usato 73 volte. Eppure siamo di fronte non solo a un bisogno primario della fisiologia umana, per altro costituita in prevalenza proprio da acqua. Siamo, però, anche in presenza di un simbolo dalle tante sfaccettature, soprattutto spirituali.

Leggiamo ora il testo integrale giovanneo che è carico di connotazioni teologiche: «Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: “Ho sete!”. Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito» (19, 28-30).

Cristo è, quindi, cosciente che tutto quanto gli sta accadendo appartiene a un disegno superiore divino e non è solo il frutto di mere vicende storico-fattuali. Infatti, Giovanni osserva che Gesù crocifisso è consapevole che «tutto (pánta) era compiuto (tetélestai)». Ebbene, questo verbo greco è ripetuto da Cristo stesso subito dopo ed è la sua ultima parola secondo il quarto Vangelo: «È compiuto (tetélestai)!». Non è, però, la rassegnata dichiarazione della fine ormai giunta, bensì l’affermazione di un fine, di una meta verso cui è confluita l’intera missione (pánta) di Cristo. È ciò che aveva ribadito in passato: «Questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto mi ha dato» (6, 39).

Quel grande progetto divino e la sua esplicitazione nella Scrittura, vengono ora scandagliati riguardo a un singolo atto, anzi, a una parola di Gesù, quel dipsô, «ho sete», da cui siamo partiti. Qual è il rimando biblico che l’evangelista ha in mente per stabilire questo ponte con la Bibbia? Molti sono convinti che anche Giovanni alluda al citato Salmo 69. Come sappiamo, nel v. 22 si fa riferimento, oltre che al fiele, anche all’aceto. Il simbolo adottato è quello del cibo e della bevanda, segni simbolici di comunione, che diventano invece espressione di aggressività e di odio, perché il pranzo viene avvelenato e il vino offerto è inacidito.

Ebbene, nel racconto giovanneo l’aceto, attinto a un vaso presente sul Golgota, è offerto come risposta alla sete di Gesù. Alle sue labbra viene accostato da uno dei presenti un fusto vegetale che reca sulla punta una spugna inzuppata di aceto, in greco óxos, che in realtà era un vinello rosso acidulo, noto in latino come posca e dato in dotazione ai soldati romani. Colui che a Cana aveva trasformato l’acqua in vino, ora riceve in cambio aceto che nella tradizione biblica è un segno negativo: «Come aceto ai denti e fumo agli occhi è il pigro per chi gli affida una missione... Come chi versa aceto su una piaga viva, così è colui che canta canzoni a chi ha il cuore in pena» (Prov 10, 26; 25, 20).

A questo punto non resta che seguire col nostro sguardo quel gesto apparentemente pietoso, ma simbolicamente amaro, considerato il sotteso riferimento alla Scrittura. È curioso che, a differenza di Matteo e Marco i quali parlano di una canna (kálamos), Giovanni introduca, come strumento per accostare alle labbra di Gesù la spugna impregnata di aceto, un hýssopos, un vocabolo che nel Nuovo Testamento ricorre solo qui e nella Lettera agli Ebrei (9, 19: «Mosè... prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo»).

Ebbene, questo vegetale delle labiate, imparentato con la menta e il timo, nella nostra accezione è sostanzialmente un’erba aromatica, che può al massimo crescere a cespuglio nelle fenditure dei muri. Tuttavia, l’equivalente ebraico ’ezôb sembra essere un arbusto usato per l’aspersione rituale col sangue delle vittime sacrificali (Lev 14, 6-7; Num 19, 18). Si potrebbe, allora, immaginare — come è suggerito da alcuni esegeti — che Giovanni, secondo la sua tendenza a caricare di valori simbolici anche elementi narrativi marginali, abbia voluto in dissolvenza o in filigrana far emergere un messaggio ulteriore.

Nel racconto del rito pasquale celebrato dagli Ebrei nella notte della liberazione dalla schiavitù faraonica il libro dell’Esodo dichiara: «Prenderete un fascio di issopo, lo intingerete nel sangue [dell’agnello] che sarà nel catino e spalmerete l’architrave ed entrambi gli stipiti con sangue del catino» (12, 22). È forse a questo gesto rituale che l’evangelista allude per descrivere la morte sacrificale di Cristo come atto di ratifica della nuova alleanza. Gesù crocifisso incarnerebbe, allora, l’agnello pasquale, proprio come l’aveva definito il Battista agli esordi del suo ministero pubblico: «Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1, 29).

Anzi, secondo il quarto Vangelo, Gesù è condannato nel giorno della «Parasceve della Pasqua all’ora sesta», cioè a mezzogiorno (19, 14). Era questa l’ora in cui si iniziava la macellazione degli agnelli pasquali e si faceva scomparire tutto il pane fermentato per sostituirlo con gli azzimi. Inoltre, esplicito sarà il riferimento all’agnello pasquale quando a Gesù morto non verranno spezzate le gambe, come osserverà Giovanni citando il testo pasquale dell’Esodo: «Non gli sarà spezzato alcun osso» (19, 32-36; cfr. Es 12, 46). In questa luce si attua in pienezza quell’annuncio iniziale sul “compimento” della Scrittura: «dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: È compiuto!» (19, 30).

A suggello di questa nostra analisi su un segno storico minimo (come il fiele e l’aceto) delle ultime ore di Gesù, lasciamo risuonare la voce di Madre Teresa di Calcutta che rileggeva spiritualmente quell’invocazione delle labbra assetate di Cristo: «“Ho sete!”: questa parola, scritta sul muro di ognuna delle nostre cappelle, non riguarda solo il passato, ma è ancor oggi viva. È pronunciata in questo momento per voi. È Gesù stesso che vi dice: “Ho sete!”. Ascoltatelo pronunciare il vostro nome ogni giorno, non solo una volta... “Ho sete!” è qualcosa di molto di più profondo che dire semplicemente da parte di Gesù: “Vi amo”. Se non sentite nel profondo di voi stessi che Gesù ha sete di voi, non potete capire ciò che lui vuol essere per voi e voi per lui». (gianfranco ravasi)

di Gianfranco Ravasi