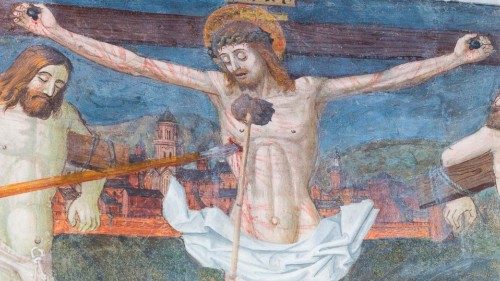

Il cuore pulsante del Vangelo, è — nei Quattro Testi sacri che narrano la vita di Gesù — il racconto della passione. Come in un essere umano in gestazione il primo fremito di vita scaturisce, irrompe e si fa visibile nel battito del cuore, così dai racconti della passione parte a ritroso, s’intesse la narrazione di Gesù — dall’annuncio della nascita all’annuncio della risurrezione. In questo racconto quadriforme dei “tre giorni” tutto, ogni frammento, anche l’infinitamente piccolo, il particolare apparentemente irrilevante è saturo di senso che s’irradia. Ogni evangelista ha i suoi particolari, singolarmente rivelanti.

Matteo — che con Marco condivide la menzione non di una sola ma di due bevande offerte a Gesù al Calvario —, ha di tutto suo la caratterizzazione della prima bevanda: «gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere». La pozione soporifera del condannato è un inganno, Gesù la respinge.

I soldati (romani o, piuttosto, dei mercenari della provincia sira) che — secondo i perversi rituali tristemente attuali — già l’hanno torturato nelle varie stazioni del processo e sulla via al calvario, e ora stanno per inchiodarlo alla croce, gli propinano una bevanda inebriante: secondo il racconto di Mc 15, 23 è «vino aromatizzato con mirra», e questo pare essere un anestetico. Dice un testo del Talmud: «Quando un uomo dev’essere giustiziato, gli si fa bere un grano d’incenso in una coppa di vino perché perda coscienza» (Sanbedrin 43a). Secondo Marco, dunque, a Gesù è offerto si tratta un lenitivo.

Ma in realtà non si tratta di un gesto di umanità: è beffa. Più densamente e scopertamente, Matteo scrive che i soldati gli danno da bere «vino mescolato con fiele», come nel Sal 69, 22 fanno i persecutori : è beffa. In altre parole, Matteo dà un significato più intensamente simbolico al semplice gesto riferito da Marco, forse da copione del sadico rito di tortura. È in ogni caso il culmine dell’abiezione. Il richiamo al Sal 69 identifica Gesù come l’uomo deriso, umiliato nella sua abiezione. Obnubila forse la coscienza ma infligge il dolore puro dell’uomo umiliato. Se l’altra bevanda della croce, l’aceto dell’ultimo istante di vita, intercetterà la sete del Messia di Dio, il suo amore “fino alla fine” (Gv 19, 39), invece la prima bevanda, vino e fiele, dice crudamente insulto e disprezzo.

In esso, se ascoltiamo in verità, udiamo risuonare — inquietante parallelo —, i brandelli di descrizione delle aberrazioni che avvengono nei sotterranei della storia di oggi.

Sembra che secondo antiche tradizioni farmacologiche la bile estratta da certi animali si ritenesse dotata d’effetto anestetico e come tale in Gerusalemme venisse offerta da pie donne per lenire gli atroci dolori dei condannati a morte. Amarissima, ha un effetto sedativo, ipnotico e disinfettante. Pare che simili bevande fossero comunemente usate come dissetante anche in Grecia e a Roma, soprattutto dai soldati e dagli schiavi che facevano lavori pesanti.

Tra la pozione come anestetico e la pozione come irrisione non è necessario scegliere interpretazione. È comunque abiezione. E Gesù rifiuta la prima bevanda e rende vana la seconda, l’aceto offerto al crocifisso: che vuol dire? Come ha replicato allo schiaffo al Getsemani, inutile e stolta violenza, così rifiuta l’anestetico: «Non berrò io, piuttosto, il calice che mi ha offerto il Padre?» (Gv 18, 11).

Secondo il Quarto Vangelo, Gesù morente, riarso dalla sete, chiede da bere (cfr. Gv 19, 28s); e qualcuno inzuppa una spugna d’aceto e gliela porge con una canna. Non si capisce bene il motivo: se si tratta d’un gesto di derisione, o era l’usanza dell’epoca a scopo lenitivo (cfr. Sal 22, 16).

L’aceto, dato al limite estremo della croce in faccia alla morte, poteva servire solo a prolungare l’agonia di Gesù: era quindi l’estrema offesa.

Di fronte a quanti partecipano alla passione con i loro copioni di rituali blasfemi, ritmati, stranianti, sta l’Uomo (Gv 19, 5). Loro, fanno questo per prolungare lo spettacolo, lui, Gesù, dice in un grido la sua sete inesausta: l’amore fino alla fine, la fiduciosa consegna dello Spirito.

Dalla sequenza di ciechi rituali di morte, volti ad avvilire l’uomo, solo il centurione si distacca e fa pasqua: attraversa il guado. «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!» (Mc 15, 39). Germe di un popolo nuovo, dalle genti: quel travaglio agonico non è di morte, è parto (Gv 16, 21)!

Rimane in limpida luce che il rifiuto di Gesù d’ogni bevanda è segno forte: dice un sentimento divino e umanissimo. Nel dolore dell’avvilimento estremo infertogli dalla banalità del male, dalla beffa di quel gesto falsamente compassionevole, Gesù non volle ottundere la coscienza. Gesù rifiuta vino drogato (Sal 75, 9) e mirra e fiele e aceto, per rivelare — come canta la liturgia nell’Ufficio delle tenebre — che viene da altrove la sua vita: «Ecce: in pace amaritudo mea amarissima» (Is 38, 1).

Sulle croce egli sale con l’unica forza del consenso alla volontà del Padre, dissetato dal calice di lui, sconosciuto ai persecutori: «Non devo forse io bere il calice che il Padre mi ha dato?»”.

Per Giovanni, su quella croce non si consuma il dramma di un individuo, ma si compie il destino regale dell’intera umanità. Dio suggella in modo definitivo la sua alleanza perché quell’uomo a cui non hanno spezzato alcun osso, come all’agnello pasquale, è «l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1, 29). In lui si compie l’opera che Dio ha iniziato con la liberazione del suo popolo dalla schiavitù: Deus sitit sitiri.

*Monaca di Viboldone

di Maria Ignazia Angelini *