Un riff con l’armonica

«Love Me Do è stata scritta nel corso di una delle nostre sedute al numero 20 di Forthlin Road, sul sentiero che portava al giardinetto, oltre la siepe di lavanda di papà, vicino alla porta principale dove aveva piantato un sorbo, il suo albero preferito. Arrivavi alla porta, poi c’era un salottino sulla sinistra attraverso il quale accedevi alla sala da pranzo, che è dove quando eravamo ragazzi abbiamo scritto la maggior parte delle nostre canzoni. La posso ancora vedere nitidamente». Il racconto di Paul McCartney è così chiaro che riusciamo quasi a vederla anche noi quella stanza. La stanza degli alchimisti, verrebbe da dire, se è vero che lì si sono mescolati magicamente gli elementi che hanno creato alcune tra le più belle canzoni mai scritte. Belle e importanti, come appunto Love Me Do, la prima canzone incisa dai Beatles, gruppo destinato a cambiare la storia della musica leggera.

Difficile oggi dire qualcosa di nuovo o di sconosciuto su come nacque questo pezzo, abbozzato da un giovanissimo McCartney nel 1958. I fan sanno che il 4 settembre 1962 nelle prime prove d’incisione del disco nei leggendari studi londinesi di Abbey Road, al 3 di Saville Row, il produttore George Martin (che sarebbe poi stato ribattezzato il “quinto beatle”) aveva bocciato Ringo Starr alla batteria. Dopo 15 registrazioni, insoddisfatto da come teneva il tempo, decise infatti di sostituirlo con un professionista e l’11 settembre chiamò il turnista Andy White. Al povero Ringo, appena entrato nel gruppo al posto di Pete Best, già scartato in una precedente audizione, non restò che suonare il tamburello, «con l’avvertenza di colpirlo due volte ogni terza battuta» (Philip Norman Shout! La vera storia dei Beatles, Mondadori, 1981).

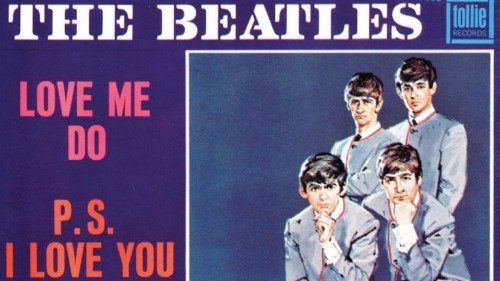

Ringo, «devastato dal fatto che Martin dubitasse» di lui, come confessò in seguito, si prese comunque una rivincita con l’uscita del 45 giri, il 5 ottobre, perché la casa discografica scelse di usare una delle registrazioni con lui alla batteria. La versione con White venne tuttavia inclusa l’anno successivo nel primo album Please Please Me pubblicato nel Regno Unito e nel corrispettivo statunitense Introducing ... The Beatles, oltre che per il singolo.

Ma, curiosità a parte, per comprendere perché quel brano fu tanto importante torniamo ad affidarci ai ricordi di uno dei protagonisti così come riportati nel recente volume Paul McCartney. The Lyrics (Rizzoli, 2021), dove l’artista racconta la genesi di ogni canzone scritta da solo o, come accadeva soprattutto agli inizi, con Lennon. «John se n’era uscito con questo riff, questo piccolo riff di armonica. È semplicissimo. Non ha niente di speciale: è una canzone che sembra un fuoco fatuo. Ma — scrive Paul — c’è un fortissimo senso di desiderio nel bridge che, assieme a quell’armonica, in qualche modo tocca l’anima».

Poche, semplici parole per descrivere l’inizio di una svolta che sarebbe stata epocale. Certo nessuno poteva prevedere, quando il brano venne pubblicato dall’etichetta Parlophone (con P.S. I Love You sul lato B), che quel “fuoco fatuo” sarebbe rimasto nella storia e che quei quattro ragazzi di Liverpool sarebbero di lì a poco diventati i Fab Four, idoli di milioni di teen-ager in tutto il mondo letteralmente divorati dalla “beatlemania” e artefici di una vera e propria rivoluzione anche nel costume.

In realtà, non per contraddire il grande Macca, ma per riconoscere lo spessore che merita a quella canzone semplicissima, c’era anche dell’altro oltre a quel piccolo e inedito riff di armonica. In quel motivetto accattivante c’era una freschezza esaltata dall’asciuttezza dei suoni e delle voci, senza l’eccessivo riverbero e l’uso dell’eco che caratterizzavano il pop inglese di quegli anni. Inoltre, gli stessi coretti, che pure non erano una novità — McCartney non ha mai nascosto l’influenza degli Everly Brothers su di lui e su John — suonavano diversi. Una sonorità schietta, se così si può dire, in cui si cominciava a percepire un ché di originale.

«Molti musicisti inglesi — scrive Ian MacDonald in The Beatles. L’opera completa (Mondadori, 1994) — hanno in seguito ricordato di aver avvertito qualcosa di epocale in Love Me Do, quando venne pubblicata. Acerba com’era, se paragonata alle successive realizzazioni dei Beatles, soffiava una rigenerante brezza d’autunno su una scena pop ormai snervata, e annunciava un mutamento di energie vitali nell’Inghilterra del dopoguerra».

Ma non si trattava solo di novità sonore. Per qualcuno, infatti, persino il testo, semplice non meno della musica, nascondeva qualcosa di innovativo. Anche l’uso reiterato della parola love, amore, qui pareva assumere un significato diverso. Lo spiega Massimo Padalino in The Beatles. Yeh! Yeh! Yeh! Testi commentati. 1962—1966 (Arcana, 2010). Nell’Inghilterra con ancora le ferite della guerra, i primi anni Sessanta, furono «anni cruciali per le sorti del sentimento più antico del mondo» e segnarono «un momento decisivo per il Paese. Successe tutto “Between the end of the Chatterley ban / and the Beatles’ first” (“tra la fine della messa al bando di Chatterley / e il primo 33 giri dei Beatles” — come recitava Annus Mirabilis del poeta Philip Larkin — ossia fra il novembre del 1960, quando Penguin fu assolta dall’accusa di pubblicazione oscena per aver stampato il romanzo di D. H. Lawrence, e il marzo del 1963, quando uscì il primo peccaminoso (you know what I mean, tu sai cosa intendo) album dei Beatles: Please Please Me». E allora anche quel love, ripetuto più volte, sembrò assumere un significato diverso per gli adolescenti del tempo.

Ecco perché quando, dopo un periodo di stasi, Love Me Do iniziò a passare sulle radio, raggiungendo il 17° posto nella Top 20 dei dischi più venduti, qualcuno avvertì la scossa: si stava aprendo un solco che avrebbe segnato un prima e un dopo; un solco che divenne più netto con l’uscita del citato album d’esordio. E non fu solo l’inizio di un successo tanto imprevedibile quanto inarrestabile. Lo comprese presto, con sorprendente lungimiranza, il ministro dell’Informazione, William Deedes. I Beatles, disse nel 1963 a un incontro di giovani conservatori di Londra, «preannunciano un movimento culturale che sta prendendo vita tra i giovani e che potrebbe entrare a far parte della storia del nostro tempo. Agli occhi di tutti sta accadendo qualcosa di importante e incoraggiante».

Ma pur nella sua imprevedibilità, musicalmente quel successo non era figlio del caso. I Beatles avevano iniziato giovanissimi, adolescenti. Allora non c’erano i “talent”. Si erano fatti le ossa suonando nei locali fino a notte fonda, fino a spaccarsi le dita. Paul, John e George avevano accumulato esperienza soprattutto con i brani dei loro idoli, assimilando tutto, scomponendo e riassemblando. Quando entrarono negli studi della Parlophone avevano alle spalle centinaia di concerti, tra Germania e Inghilterra. Ma soprattutto arrivarono con tanta buona musica in testa, che non aspettava altro che di essere liberata. Love Me Do fu il passpartout che prodigiosamente aprì la porta. Dando inizio a quel magical mistery tour che ci avrebbe condotti in territori fantastici e inesplorati.

di Gaetano Vallini