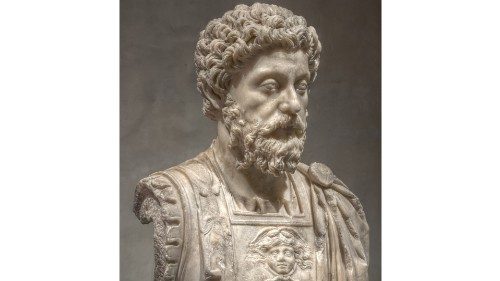

In questo 19° Centenario della nascita di Marco Aurelio (121 d.C.-2021), in pieno corso anche se dimenticato da Campidoglio e istituzioni, oltre a rileggerne gli immortali Pensieri, il capolavoro filosofico antico più vicino alla spiritualità e all’etica cristiane, la cosa più giusta è forse approfondire certi aspetti ancora poco noti o non del tutto acclarati della figura, del percorso e dell’opera del grande autore e imperatore romano. Uno di questi, tra i più notevoli se non il primo della lista, è il suo rapporto col cristianesimo, allora arrivato alla terza o quarta generazione e con il canone biblico, specie il NT, ancora non definitivo. Una religione giovane, insomma.

Ci può essere più d’una via per approcciare il tema. Una è partire dalle persecuzioni. I manuali di patrologia, storia del cristianesimo e anche di storia dell’antichità e del tardoantico, come pure molti storici romani e biografi come il classico Anthony Birley e il più recente Augusto Fraschetti, presentano Marco Aurelio come un grande persecutore di cristiani, al pari di Nerone, Valeriano o perfino Diocleziano. Efferato addirittura, feroce lo definisce Augusto Traina in un recentissimo lavoro, alludendo soprattutto alla strage di Lione del 177, dove morirono decine di fedeli di Lione-Vienne sbranati dalle belve o arsi su graticole nell’arena delle Tre Gallie, di cui resta qualcosa. Mentre i cives Romani come il medico Attalo furono decapitati iuxta legem, com’era stato per Paolo ad Aquae Salviae, sulla Laurentina, nel 67 d.C. Ma nel pubblico sadico e urlante non c’era l’imperatore, ch’era invece nella reggia sul Palatino, da dove aveva risposto al legato provinciale ricorso a lui per chiedergli appunto come giustiziare i cittadini romani. E Marco Aurelio gli aveva risposto dicendogli di rispettare la legge. Questa e solo questa è la misura del coinvolgimento del penultimo Augusto degli Antonini nella più cruenta e cospicua persecuzione avvenuta sotto di lui. La quale perciò va attribuita e alla responsabilità di legato, giudici e militari e alla pressione della folla pagana, in crisi di astinenza da ludi per via dei tanti gladiatori chiamati a combattere sui fronti caldi e affamata di giochi e di sangue.

Ancora minore è il ruolo di Marco in altri episodi persecutòri del suo tempo. Parlo del martirio di Giustino e compagni, decapitati a Roma nel 165; del supplizio del vescovo Policarpo, arso e poi sgozzato nell’arena di Smirne nel 167 e infine del sacrificio di Sperato e 11 cristiani di Scili, in Africa Proconsolare, decapitati a Cartagine nel 180. Nel primo caso Marco non c’entra perché a condannare Giustino è il Praefectus Urbi Giunio Rustico, maestro di filosofia stoica dell’imperatore e da lui molto ammirato, amato e rispettato, sicché mai Augusto avrebbe discusso o annullato una sua sentenza. Quanto alla morte di Policarpo, oltre alla sua fede si deve soprattutto alla diffidenza dei Romani per Montano e il suo movimento eretico, nato in Lidia e pericoloso perché ribelle e antiromano. In Policarpo il proconsole Stazio Quadrato mira più che altro a colpire il pericolo montanista, e per farlo non c’era da attendere ordini o permessi da Roma. Infine i martiri di Scili morirono il 17 luglio 180, 4 mesi dopo la scomparsa di Marco. È vero che l’imperatore poteva aver firmato l’avallo all’esecuzione prima di allora, visto che le carte fino a luglio non potevano arrivare a Cartagine essendo la navigazione lecita solo d’estate. Ma tutto ciò non lo rivela alcuna fonte, senza contare che Marco Aurelio allora era in altre faccende affaccendato sul limes danubiano.

Dunque è difficile discernere precise responsabilità etico-politiche a monte degli eventi persecutòri anticristiani avvenuti nel 161-180. Ma lui, Marco, che pensava dei cristiani? Non ne parla (quasi) mai. Un solo paragrafo (

di