La prudente cura

Un’enciclica figlia del tempo ma con molti elementi profetici

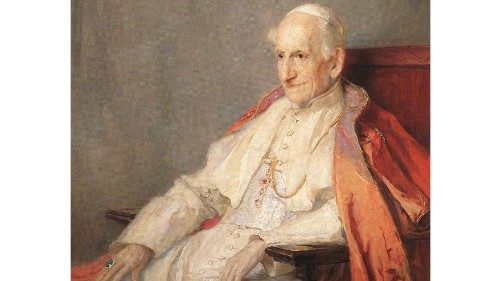

Il 15 maggio del 1891, nel decimo anno del pontificato di Papa Leone XIII, venne data la lettera enciclica Rerum novarum. Essa rappresentò il documento più rilevante del moderno pensiero sociale della Chiesa, la magna charta, una svolta nei rapporti fra pensiero sociale cattolico e modernità. Padre Reginaldo Iannarone O.P., nell’opera Le grandi encicliche sociali, ci ha messo in guardia da rischio di considerare la Rerum novarum una sorta di “opera prima”, qualcosa di estemporaneo che non ha alcun legame con la storia. In realtà, come scrive Daniel-Rops, il “destarsi della questione sociale” risale almeno al 1822, e le voci più autorevoli furono quelle del Lamennais, si pensi al suo articolo «Drapeau Blanc», dello Chateaubriand nel suo Memoiries d’Autre Tombe. Furono tali voci a mobilitare il mondo cattolico e ad avviarlo ad una prima fase di attivismo civile.

È questa l’epoca nella quale sorgono alcune opere pie. È il caso dell’abate Lowenbruck, il quale dà vita alla Società di San Giuseppe per la gioventù operaia e alla Società di San Nicola dalla quale nascerà a Parigi la prima scuola professionale. Come non ricordare l’opera svolta dal 1831 da Lamennais, Lacordaire, Montalembert, Charles De Coux e dall’abate Gerbet sulle colonne dell’«Avenir» nel denunciare: «gli alti baroni dell’industrialismo che fissano a loro arbitrio il prezzo dei salari». Sul versante della saggistica, ricordiamo l’opera del visconte Albano de Villeneuve—Bargemont che nel 1834 pubblicherà il Grand Traité d’economie politique chrétienne, denunciando la profonda miseria dei lavoratori nelle fabbriche. Ancora, l’opera del neoconvertito Filippo Buchez il quale criticherà con inedita vis polemica l’ordine sociale del suo tempo, denunciandone i vizi, le ingiustizie e gli scandali. Dal pulpito di Notre Dame, a partire 1835, Lacordaire pronuncerà le celebri «Conferenze». A lui si uniranno i discepoli di Bushez, mentre all’abate Gerbet si unirà una grande personalità laica: Frédéric Oznam, che nel maggio del 1833 fonderà le Conferenze di S. Vincenzo de’ Paoli.

Se la prima generazione parla francese, man mano che in Francia si va lentamente spegnendo l’impeto sociale, anche a causa di alcune degenerazioni filo rivoluzionarie e di conati reazionari, il pensiero sociale cattolico assume rilevanza in altre terre. È il caso della Germania, dove un giovane prete, Wilhelm Emmanuel, barone von Ketteler, risveglia la coscienza cattolico-sociale della Germania. Insieme a lui, annoveriamo il canonico Leming, Adolf Kolping e il barone Burghard de Schorlemer Alst. In Inghilterra ricordiamo il card. Henry Manning; negli Stati Uniti il card. Gibbons; in Italia padre Luigi Taparelli D’Azeglio, padre Matteo Liberatore, il card. Zigliara e Giuseppe Toniolo. La schiera di autori interessati alle questioni sociali diventerà sempre più folta fino a quel fatidico 15 maggio 1891, giorno in cui Leone

In realtà, la Rerum novarum venne pubblicata a puntate su «L’Osservatore Romano» il 19, il 20 e il 21 maggio e solo il 23 maggio apparve la traduzione in italiano.

Papa Pecci pubblicò la Rerum novarum in un momento in cui la Chiesa cattolica attraversava una fase di profonda crisi: era in corso un processo di intensa scristianizzazione, al punto che l’educazione alla religione cattolica aveva toccato il livello più basso della sua storia. L’immagine che la Chiesa dava di sé al mondo intero era quella di una Chiesa in agonia, chiusa ed incapace di comprendere le ansie e le ragioni dell’uomo contemporaneo. Quando il 15 maggio del 1891 Leone

Con riferimento al socialismo, Leone

Le ragioni per le quali la proposta socialista andava del tutto rigettata riguardavano il principio di proprietà privata e d’iniziativa personale. Riferendosi alla proprietà privata il Papa affermava un criterio che incrocia tanto l’argomento tomista quanto quello lockiano: «Come l’effetto appartiene alla sua causa, così il frutto del lavoro deve appartenere a chi lavora. A ragione pertanto il genere umano, senza affatto curarsi dei pochi contraddittori e con l’occhio fisso alla legge di natura, trova in questa legge medesima il fondamento della divisione dei beni; e riconoscendo che la proprietà privata è sommamente consona alla natura dell’uomo e alla pacifica convivenza sociale, l’ha solennemente sancita mediante la pratica di tutti i secoli». Riguardo al diritto d’iniziativa personale, esso è intimamente collegato al diritto di possedere la proprietà privata: «Ora, che giustizia sarebbe questa, che un altro il quale non ha lavorato subentrasse a goderne i frutti?», ed ancora: «Si aprirebbe la via agli asti, alle recriminazioni, alle discordie: le fonti stesse della ricchezza, inaridirebbero, tolto ogni stimolo all’ingegno e all’industria individuale: e la sognata uguaglianza non sarebbe di fatto che una condizione universale di abiezione e di miseria».

Leone

La preoccupazione di Leone

Centotrenta anni sono tanti e la società è mutata radicalmente. Leone

di Flavio Felice

Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche – Università del Molise