La preghiera degli umili

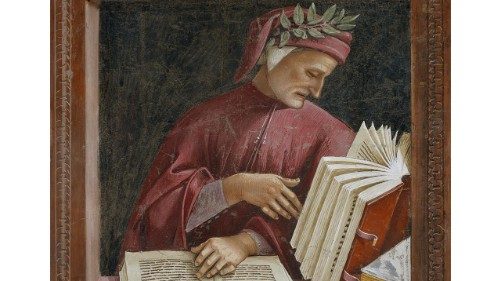

Per iniziativa di Rosario Salamone, direttore dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica di Roma, riprendono anche in questo travagliato anno scolastico le «Conversazioni tematiche», un corso di aggiornamento in modalità streaming tenuto da insegnanti di religione cattolica e aperto a tutti i docenti. Nel primo appuntamento Maurizio Signorile, con perizia filologica e grande tatto, ha spiegato la versione della preghiera del Padre nostro di Dante, mostrando come il sommo poeta abbia riletto la preghiera del Signore alla luce della propria esperienza. Il docente ha esordito notando come sia frequente che Dante inizi un canto citando in latino parti di alcune preghiere. Ciò accade molto spesso proprio nel Purgatorio perché – come ha affermato il dantista Mario Marti – «tutta la montagna del Purgatorio ci appare come un’immensa basilica affollata di riti e risuonante dei canti e delle preghiere dei fedeli». Qui però abbiamo un unicum in quanto il Padre nostro è riportato per intero ed è tradotto in volgare: quella di Dante ne costituisce una delle primissime traduzioni. La preghiera occupa le prime sette terzine dell’

Nella quarta terzina la traduzione inizia a essere più libera e personale. Il «sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra» diventa la richiesta che gli uomini si adeguino al sacrificio compiuto dagli angeli che cantano «osanna». Nella domanda del Padre nostro, che riguarda il pane quotidiano, Dante fa uso dei termini «manna» e «diserto», richiamando l’esperienza dell’esodo del popolo di Israele. Ma «manna» ricorda anche la canzone Donna pietosa e di novella etate nella Vita nova, dedicata alla prematura scomparsa di Beatrice, nella quale Dante descrive il sogno della morte dell’amata: vede gli angeli e li paragona a una «pioggia di manna», però, al contrario della pioggia che cade, essi salgono verso il cielo cantando «osanna».

Nella richiesta del perdono dei peccati Dante inverte i termini. Parte dall’uomo che perdona e solo dopo parla della misericordia di Dio: quell’uomo che all’inizio è raffigurato come un misero appare ora capace di perdonare, riabilitato grazie all’umiltà di riconoscersi figlio e povero in spirito e all’accettazione della volontà di Dio.

Infine, Dante rende l’ultima richiesta del Padre nostro in modo molto libero e chiede a Dio di non mettere alla prova la pochezza e la fragilità degli uomini. Si avverte la sua difficoltà nel rendere questo ultimo passaggio poiché egli usa verbi per lui inconsueti come «adona» e «sprona», ma soprattutto «spermentar», che in tutta la sua produzione artistica troviamo solo una volta nella composizione Perché ti vedi giovinetta e bella, dedicata a una ragazza di cui Dante si era invaghito dopo la morte di Beatrice, la quale non esiterà a rimproverarlo per questo nel

di