Le provocazioni

Un nuovo umanesimo. Quante volte abbiamo udito risuonare questa espressione? Da più parti, oggi, sembra farsi strada l’idea che l’umanesimo, inteso come autentico moto di liberazione delle potenzialità dell’umano e non come mera ambizione antropocentrica, possa costituire un’alternativa ai numerosi tentativi di superamento del moderno che sono stati avanzati dal secondo Novecento in avanti. Tutti gli sforzi di “farla finita con la modernità” si sono arenati, al punto che siamo ancora immersi nei discorsi sul moderno e ben lontani dal raccogliere l’eredità di Nietzsche, il critico più radicale dei valori su cui si fondava la modernità occidentale, dal soggetto alla ragione. La pars destruens, certamente necessaria e salutare, pare aver avuto finora la meglio.

Di contro, è mancato uno slancio propositivo di elaborazione concettuale: dopo aver cancellato tutti gli orizzonti di senso e aver mostrato che tutte le nostre credenze si basavano su mitologie, che cosa resta, se non un cumulo di macerie? Siamo fissi a osservare quelle rovine che abbiamo, giustamente, prodotto: aggiungiamo prefissi (postmodernità) e aggettivi (modernità liquida, tarda modernità) e decliniamo il concetto al plurale (le modernità), illudendoci che le definizioni, da sole, possano condurci a uscire dalla modernità, inaugurando un’età diversa.

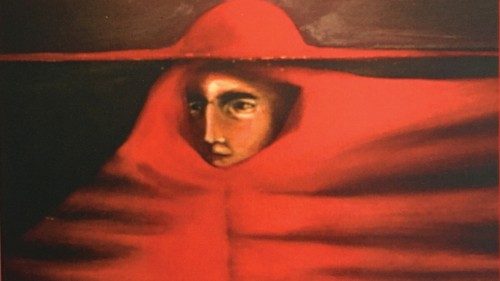

In fondo, però, tutti questi esperimenti continuano a mantenere più di un legame con la modernità, senza riuscire a emanciparsi pienamente da essa. Serve, perciò, ben altro, per guadagnare la luce, come suggerisce Sergio Massironi nel suo densissimo volume Il cardinale inquieto. La ripresa di Cusano in Italia come provocazione alla modernità (Milano, Vita e Pensiero, 2021, pagine 228, euro 22).

Indagando le faglie del moderno e verificando l’opportunità di costruire un nuovo umanesimo, Massironi ritiene necessario tornare a interrogarsi sulla figura di Nicola Cusano e provare a far dialogare il suo pensiero con le istanze più avanzate della filosofia e della teologia contemporanea.

La prima parte del libro di Massironi è dedicata alle cinque città che, secondo l’autore, maggiormente segnarono il percorso biografico di Cusano, e insieme la sua riflessione. Punto di partenza di questo itinerario è Padova, dove Cusano, tra il 1417 e il 1423, condusse i propri studi nella locale Università e dove conobbe personalità eminenti, tra le quali i matematici e astronomi Prosdocimo de Beldemandis e Paolo dal Pozzo Toscanelli.

A Padova, Cusano fu influenzato da quei fermenti di profondo rinnovamento culturale e religioso che allora andavano manifestandosi e tentò di armonizzare autori e indirizzi teoretici differenti, ritenuti sino a quel momento inconciliabili. La seconda città è Basilea, dove Cusano giunse nel 1432 per prendere parte al concilio convocato da Eugenio

La terza città determinante per Cusano è Costantinopoli, in cui fu inviato su mandato proprio di Eugenio

La quinta e ultima città è Roma, dove Cusano si recò alla fine degli anni Cinquanta su richiesta di Pio

La seconda parte del libro di Massironi descrive dapprima le principali linee di lettura dell’opera di Cusano (ontoteologica, gnoseologica e storico-filologica), quindi si sofferma estesamente su cinque autori (Davide Monaco, Giovanni Gusmini, Cesare Catà, Gianluca Cuozzo, Marco Maurizi) che di recente hanno dedicato i propri studi ad aspetti specifici del pensiero cusaniano: dall’antropologia teologica alla concezione dell’infinito, dalla visione mistica alla relazione con la modernità.

Mettendo a frutto queste ricerche e sviluppandole ulteriormente in direzioni inedite, Massironi sottolinea come Cusano abbia insistito in particolare su due tratti costitutivi dell’essere umano. Da un lato, la capacità di trasformare se stesso, di oltrepassare i confini dell’identico, salvaguardando insieme la singolarità di ciascuno. L’esistenza umana è pertanto vista come un incessante movimento, che procede per continue differenziazioni. Dall’altro lato, Cusano ci mostra che la finitudine non deve essere considerata come un limite rispetto al nostro agire, ma come ciò che rende possibile e proficuo ogni rapporto con la contingenza. Senza mondo sensibile, non vi è possibilità di attingere la trascendenza.

Sospeso tra Occidente e Oriente, tra mondo germanico e mondo mediterraneo, tra crisi e riforma, Cusano può quindi dirci molto su quel nodo apparentemente inestricabile che è il moderno.

di